在人间|80岁老人鸣冤56年含恨离世:“我就是不服,我没有强奸”

独家抢先看

凤凰新闻客户端 凤凰网在人间工作室出品

编者按:“我就是不服,我没有强奸,没有猥亵。” 80岁老人汪康夫于昨日下午(2022年10月24日)去世。即便生活拮据、自卑缄默、四处碰壁,他也从没停止过申诉。

冤狱十年,鸣冤五十载,汪康夫始终不明白,强奸两名、猥亵十名女同学这两项让人不齿的罪名究竟是如何落到自己头上的。以下是凤凰网《在人间》于2020年推出的报道。

为了知道当年的真相,1975年出狱之后,他几番踌躇,终还是写信给了卷入案件中的尹福珍、洪仔妹、刘淑芬、贺恩莲、曹静安等涉案者,以及时任江西省莲花县琴水小学教师的李品行、尹天池、贺仰豪、郭志彪等同事。但这些人不是音讯全无,就是在回信中表示对案件毫不知情。

他觉得诧异、错愕:这到底是怎样的案件?为何罪犯不知犯了何罪?为何被害人不知受到了什么侵害?

他等来的回信中,其中一名女学生尹福珍写信回复:“如果法院认您强奸了我而判您10徒刑,这真是可怜”……“总之说您和我确实无谣情,我可作铁证”。

另一名女学生洪仔妹回信道:“没有就是没有,不能乱说。”

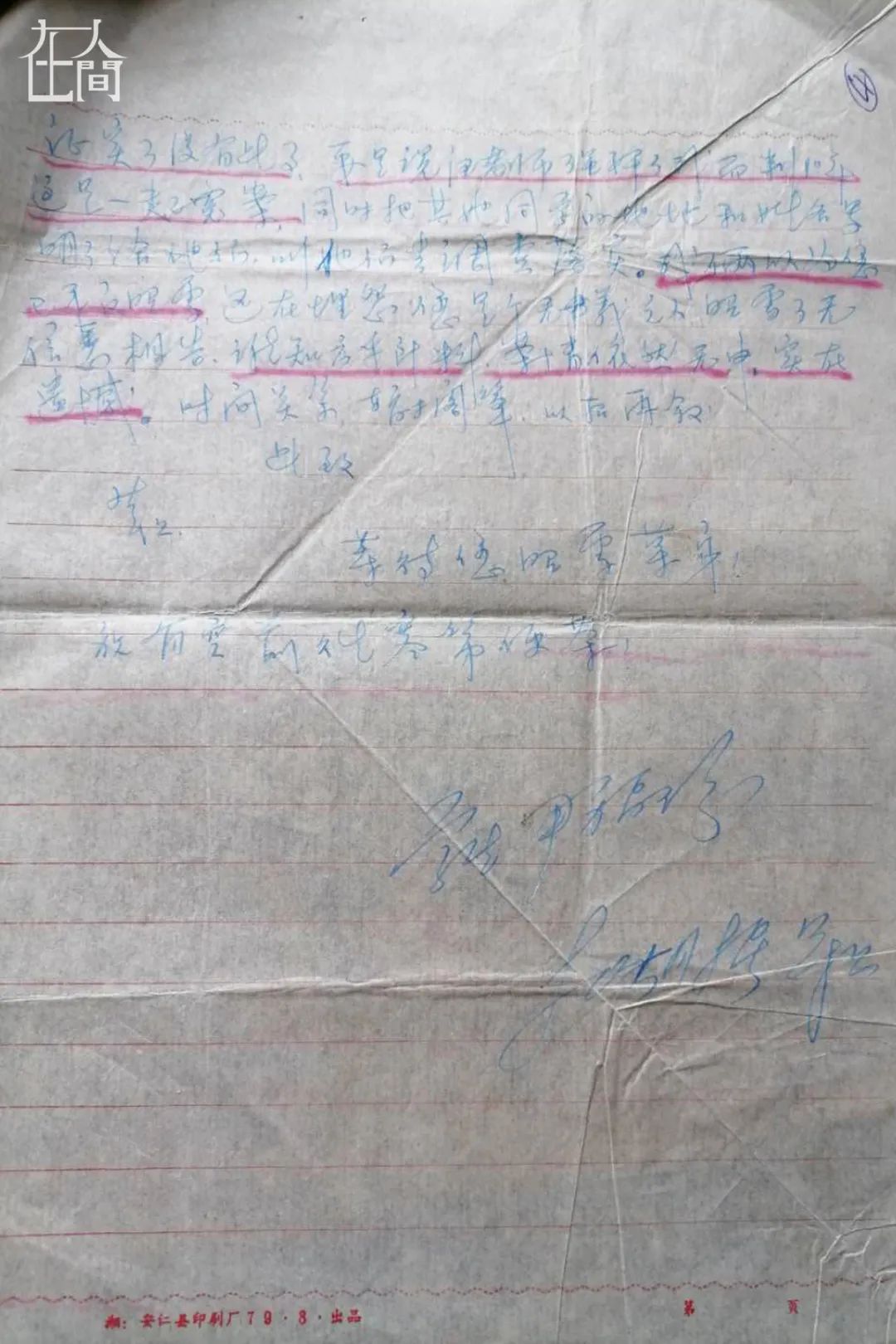

■ 学生尹福珍的来信。

他开始着手写申诉信,但直到1980年前,都没有得到回应。

在他多次申诉后,1980年莲花县人民法院启动了复查工作,调查了当时参与该案件一审的莲花县人民法院法官周洛泉、莲花县琴水小学教师贺恩莲、曹静安三人。根据当时的复查笔录,周洛泉表示汪康夫一案由联合调查组处理,并且“材料是很多的,不止目前这些材料”。他认为当时案件中的受害者现在都已有了儿女,不可能实事求是地说明问题。贺恩莲则表示:“当时确实过左一些,有复查的必要。”

最终,莲花县人民法院以“事实清楚,证据确凿”为由驳回汪康夫的申诉。

希望生生坠落在他眼前。

然而他不服。

因为在他看来,这八字理由像是无稽之谈。此后,他一边继续写申诉信,一边找律师,想委托他们申诉。但多数律师都以各种理由婉拒了他的请求。

1986年,他持续申诉,得到了江西省吉安地区中级人民法院的回应。法院再次启动复查工作。

曾任汪康夫代理律师的魏方红后于2011年去法院调取案卷时,发现一份“吉安市检察院、法院联合调查报告”。由于这份调查报告被法院禁止复印,他将报告内容概要记录下来,发给汪康夫看。

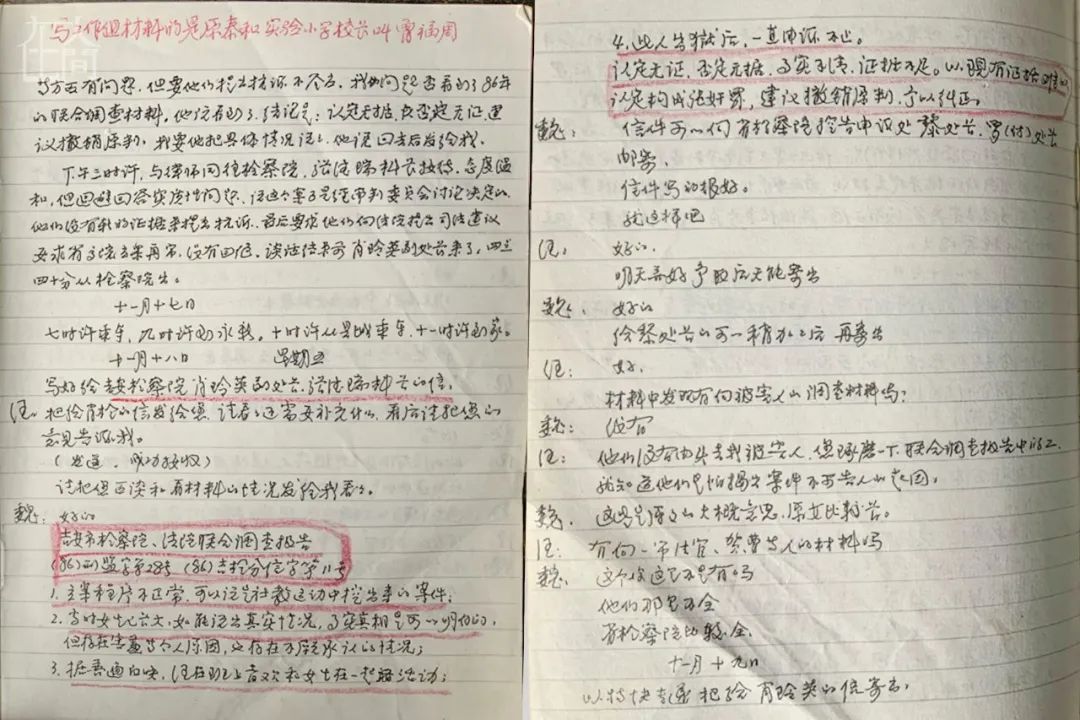

■ 汪康夫抄写的“吉安市检察院、法院联合调查报告”。

这篇调查报告的内容概要被汪康夫逐字逐句抄写在2011年11月17日的日记中,结论是:

“认定无证,否定无据,事实不清,证据不足。以现有证据难以认定构成强奸罪,建议撤销原判,予以纠正。”

然而,1987年9月10日,江西省吉安地区中级人民法院在《关于答复莲花县汪康夫申诉的通知》中没有采纳上述联合调查报告,而是给出了一个截然不同的结论:“你出狱后,一面申诉否认犯罪事实,一面对当时参与办案人员和被害女生一一去信,鸣冤叫屈,要求他们出面为之否认。有些被害人在你多次纠缠下,写信否认原检举。你持这些信件上下奔走,鸣冤叫屈。我们认为:原一、二审判决认定的犯罪事实是经过反复查证核实的,现有被害人虽否认原检举,这是经过你的串通所为,故不能作为证据。你的串供活动是非法的,通过非法手段取来的‘证据’是无效的。据此,经本院审判委员会讨论决定,维持一、二审判决。

他仍然不服。

据2016年澎湃新闻报道,北京大学法学院,刑诉法、证据法教授陈永生曾详细阅读过案卷材料,认为汪康夫一案在程序、取证上存在严重问题: 首先,本案的唯一一份证据是被害人的陈述,违反“孤证不能定案”的规则;其次,这份证据是在恐吓引诱下取得的,获取程序上严重违法;另外,被害人如今指出当时在威胁下被迫说明情况,是新证据,也颠覆了此前认定被告有罪的唯一证据。

关于“串供”的说法,陈永生指出,司法机关只能启动再审后,经过审查确认,不能没有启动再审就直接否定掉新证据。

他认为汪康夫应当向江西省高院申诉。

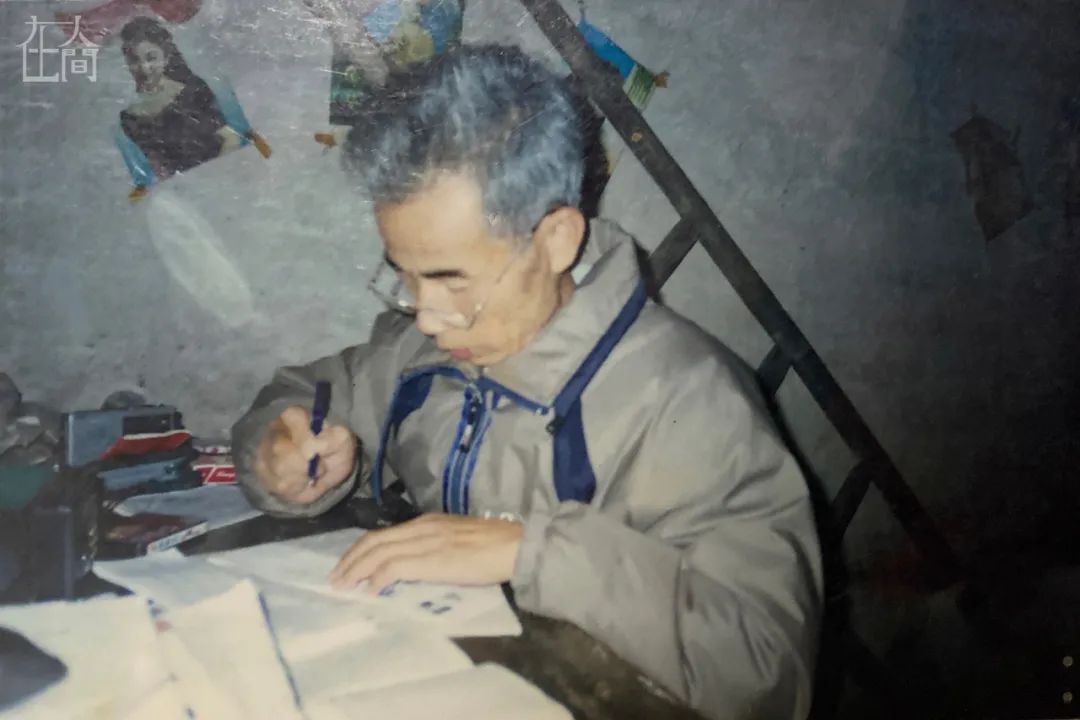

■ 在家中写申诉书的汪康夫。

事实上,汪康夫早在1999年时就已经向江西省高院申诉,但高院却将案子转交给了萍乡中院,并依旧以“串供”之由驳回申诉。此后,汪康夫一案又流转于萍乡中院、吉安中院、江西省检察院和高院。在兜转之间,汪康夫写过上百封申诉信,他甚至怀疑自己:“难道,我还有哪里没有写清楚吗?”

潇湘晨报报道,后来江西省检察院受理了汪康夫的申诉,但在2020年7月底,检察院又以“存有案卷的法官正在住院,因此调取不到案卷”为由,中止审查,并且表示“待调到原案案卷材料后即行恢复审查”。

9月22日,汪康夫分别拨通了江西省高院、吉安中级人民法院、萍乡中级人民法院的电话查阅案卷去处,但信访办工作人员皆表示“查无此案”。除了“强奸罪名何来”之外,现在他又多了一重困惑:“当年案卷究竟在哪?”

汪康夫于1942年出生在陕西西安。父亲母亲希望他健康、幸福,因此取名“汪康福”。

大约1947年,解放战争期间,汪康福随母亲离开了西安。

那年,他还是个五岁的调皮小儿,第一次坐飞机的新奇劲儿抹去了其他一切与快乐无关的记忆——例如父亲汪孝泽身在何处,以及举家搬迁至原籍江西永新的原因。直到1951年,父亲在湖南岳麓山被俘、参加政治学习后回到永新做生产队社员时,他才开始对父亲“国民党军需处中校”的身份有切身认识。

江西是土地革命战争时期的著名根据地。当时,包括永新、莲花等地在内的区域都是中华苏维埃运动的中心。在后来农村土改的过程中,父亲被划为中农。随着农村社教运动愈演愈烈,“伪官吏”、“反革命”成为了父亲此生都无法摘去的铁标签,压得少年汪康福抬不起头来。

■ 客厅里摆放着父亲和母亲的瓷片画,这是父母唯一的肖像。

他年长后回忆起来:似乎当时从没有人对父亲客客气气讲话;家人劳动赚得的公分没法领够口粮,而且可以被任何人差使做事。以至于与同学交往时,他总觉低人一等。他沉默寡言,好像没有什么热闹是属于他这样的身份。那时,年幼的汪康福甚至已经能够理解,这个每天言语至多不过三、五句话的三口之家正以怎样的心情小心生活。

小学四年级住校后,汪康福回家交流的时间就更少了,只依稀记得父亲对他说过一句“好好读书,男儿当自强”。

书,是让他唯一快乐的东西了。他喜欢读鲁迅,尤其是杂文,总觉得这种表达手法新奇极了。例如鲁迅写在《秋夜》开头的一句话:“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”为什么不直接写有两棵树呢?他觉得有趣,常常在上课时偷偷摸摸在课桌的抽屉里翻开书读。

那时初中课程有文学汉语、生物、数学,其中生物又分成植物学、动物学,数学分成几何、代数,成绩计分效仿前苏联,满分5分,得3分视作及格。虽然自觉能考上高中,但无论参不参加考试,汪康福都没有资格升学,因为父亲的身份无法通过政审。于是,初中毕业后,他就回到村子里帮父母干农活。

1959年,汪康福17岁的一天,莲花县教育局向家里发了通知,分配他去县城的琴水小学教书。用现在的眼光来看,人民教师是崇高的职业,并且公办学校的事业编制让许多人向往。

但当时他却高兴不起来。从“家有三斗粮,不做孩子王”这句俗话中就不难看出,教书并不是什么好差事。他甚至觉得“汪康福”这个名字中的“福”字显得太过奢侈,在学校工作后,将它改作“夫”,因为健健康康就已经足够。

莲花县琴水小学是个“神奇”的地方,遍布阶级斗争中的“牛鬼蛇神”——汪康夫的许多同事家庭出身是富农、地主、资本家。在左倾浪潮逐渐形成之时,这些家庭出身不理想的教师们必须谨言慎行,唯恐工作方法问题会被认为是阶级立场问题,更不敢、不愿做出什么越过思想红线的行为。对于家庭出身是“伪官吏”的汪康夫来说,更是如此。

“现在似乎很难理解,过去我们这些人的出身就代表着曾经剥削过劳动人民,是有罪的。因此能得到一份教师的工作,我们谨慎而且朴素地心存感激。”琴水小学教师李春兰回忆。

即便是个不怎么理想的职业,教师好歹是一份工作。作为语文老师,汪康夫还是想认真完成它的,至少不能对不起孩子。更何况,他曾有过这样一句座右铭:“既然已有目标,就应该每一步都向着它。倘若是真有抱负,就不能虚度年华。”

他每天都会记下教学工作笔记,内容全是关于学生更愿意接受怎样的教学方式,细致到哪一句话应该怎样表达。他时常备课到深夜,给学生们准备各种各样的故事。很快,他的教学水平得到了学校和同事的认可。在李春兰和其他许多同事的眼中,他在教学上“无话可说”,认真负责、细致耐心。

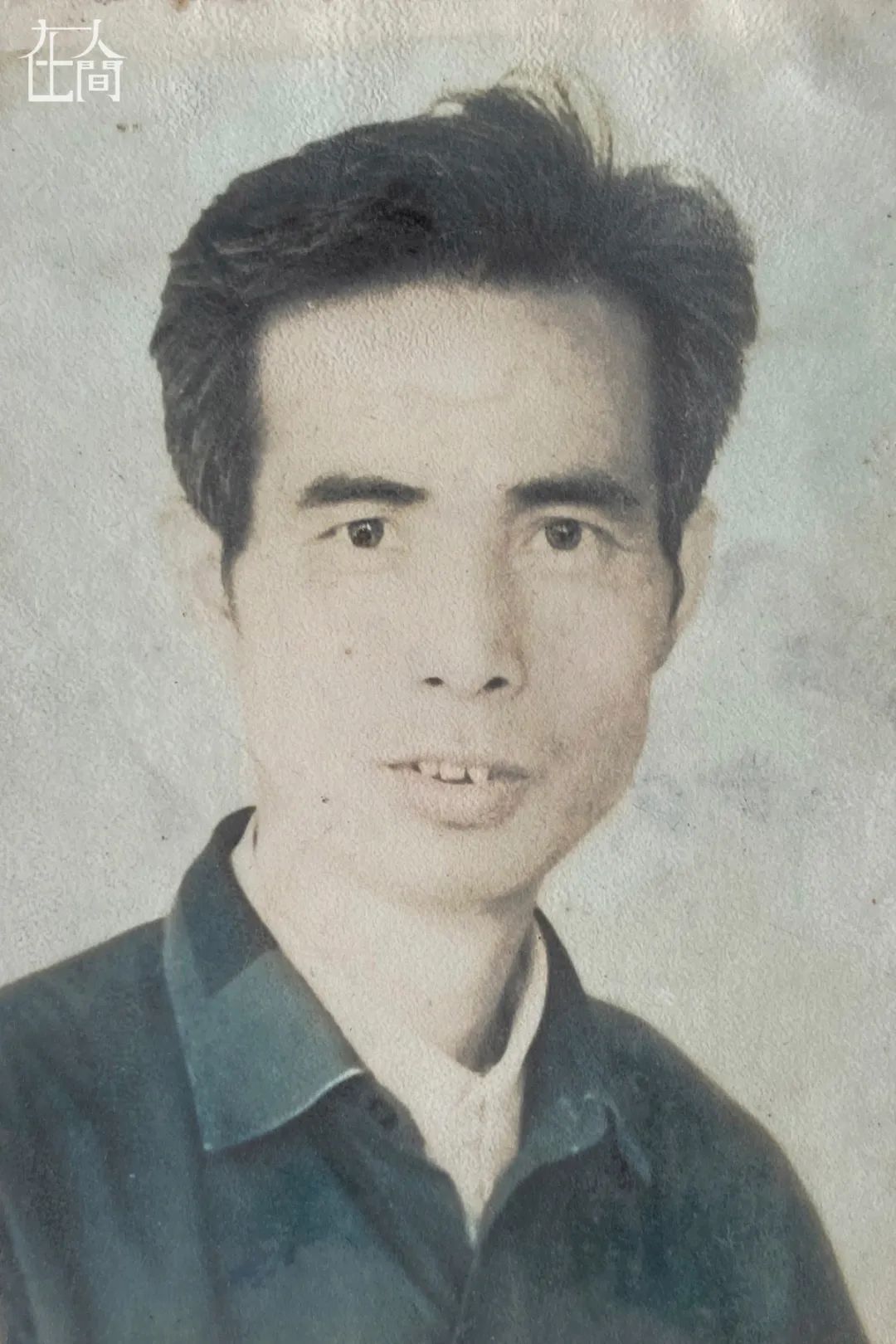

■ 年轻时的汪康夫。

除了担任学校高年级的语文老师外,他还身兼四年级一班班主任一职,经常领着班里的学生们去课外活动。当时的四年级一班是琴水小学成绩最优异的班级,流动红旗和奖状贴满了黑板。

1956年,毛主席号召中国人民去大江大河中游水、锻炼意志。汪康夫就带着班里的男生女生们一起去学校附近的琴亭河里游泳。班长李利元回忆当年的琴亭河是条清澈、浅浅的小溪,汪老师给班里的女同学们准备了一张大草席,用来隔出换衣服的区域。

除此以外,汪康夫还在校内的院子里开垦了一小块菜地,鼓励学生用双手劳动、勤工俭学,把种出的蔬菜送给学校食堂。为了给菜地围上篱笆,他带着男女同学一同上山伐竹。

“别的班级很多同学都羡慕我们有这样的班主任”,当时在四年级一班读书的女同学李莲欣说,汪老师是他见过最好的老师。

然而,汪康夫怎么都没想到,这些与学生的种种热络,不久之后都将化成指向自己最尖锐的矛头。

1963年,汪康夫被学校派至吉安的师范学校培训一个学期,学习心理学、教育学、语文教学法等专业课程,课程结束后又回到了琴水小学继续教书。就在他去吉安培训期间,一个强奸案轰动了整个莲花县——琴水小学一个名叫段桂元的低年级教师,因强奸学校二年级的女学生被当街枪毙。

“很多人都去街上看枪毙,我也去了”,李莲欣说,被枪毙前段桂元什么话都没说,肚子被打得开了花。

也是在汪康夫去吉安培训期间,江西省委根据中央的文件精神,逐步开始部署社会主义教育运动(简称“四清”运动)。

据不完全统计,从1964年下半年起,包括萍乡、莲花在内的25个县(市)内都开展了社教运动,并且于1966年5月因“文革”开始而被迫中止。

另据李春兰和时任琴水小学的教导主任李品行回忆,社教运动工作组在1965年入驻琴水小学。

1965年冬至1966年初,琴水小学的社教运动进入“清思想”阶段。入驻学校不久后,社教工作组成员要求琴水小学教师曹静安、贺恩莲找到汪康夫班上的女同学谈话,谈话的原因是怀疑汪康夫对女学生作出不当行为。随后,贺莲玉、刘美娇、李金媛、李桂珍、李莲欣、尹福珍、洪仔妹、李花清、刘淑芬、康国劳等12名女学生被曹、贺两位教师约谈。从已知的材料和实地走访获取的内容中发现,当时的谈话过程存在三种截然不同的版本。

版本一:1966年贺恩莲、曹静安的调查汇报

“65年初64年末”贺恩莲共找过十个女同学谈话,她认为社教工作队交予她的谈话任务“非常艰巨”,并决定以团支部书记教育团员和建团对象的名义,逐个找女同学了解情况。起初她鼓励女同学们积极创造条件加入共青团,后慢慢引导她们检举揭发汪康夫的行为。

其中,与学生尹福珍谈话时,贺恩莲了解到,汪康夫曾以谈话为名将其叫入宿舍,并摸胸部、阴部,还曾解开其裤子进行强奸。“汪说:‘叫什么,有痛吗?’”

洪仔妹在谈话中说:汪康夫以看病为名乱摸其胸脯;五年级时,她因头痛被汪康夫叫入房间躺在床上,随后汪康夫“先摸胸脯,又将裤子解开,脱到腿的地方,什么东西塞进阴道”。

刘淑芬表示:汪康夫在午睡时将她叫入房间,“摸胸脯”、“骑在刘身上,刘阴部感到很痛,想哭”。

贺恩莲随后发现,在谈话中被汪康夫强奸的女同学都感到愤恨,因此她认为汪所犯的罪行是事实。

曹静安指出,找五位女同学谈话的原因是“为了协助社教工作组的同志调查汪康夫奸污女学生的犯罪行为”。她首先打消女同学的思想顾虑,教育她们要与坏人坏事作斗争,其次说明汪康夫的一切可耻行为是他一手造成的,一切由他本人负责,并且学校不会对受侮辱的同学进行处分,而会对她们所揭发的问题绝对保密。

随后在反复谈话中,贺莲玉、刘美娇、李金媛、李桂珍、李莲欣在曹的“启发、动员”之下都承认与汪康夫发生了关系。

版本二:1980年莲花县法院对曹静安、贺恩莲的调查笔录

汪康夫案件发生在1966年,社教工作组进校不久。在排摸情况时,“社教工作组听到反映,汪在女同学面前有点情况”,于是让贺恩莲和曹静安两位老师找汪康夫班上的女学生谈话。时任莲花县公安局局长的李一甫也参与了与女学生谈话。

“当时找学生谈话,学生持无所谓的态度”,“学生没有写过检举材料”,“只叫我和曹老师写过检举材料”,贺恩莲表示,反映汪康夫的问题有“找女生谈话(宿舍)”、“睡午觉”、“带女学生洗澡”。

“当我接触和谈话的这些女同学,她们对汪的问题不是感到气愤、主动揭发,可是不好意思”,贺恩莲还表示,在谈话时她“带有点引导”,例如她问学生“汪动过你们的裤子没有,汪摸过你们没有”。她还说如果学生对这些问题避而不谈,两位谈话老师也并没有施加压力。

“自从段桂元事件发生以后,学校对这一方面(师生之间不正当行为)抓得很紧”,曹静安表示,由于之前发生过段桂元一事,所以抱着对学生负责的精神,在与当时六年级一班的女同学谈话时,“语气较重、较严”,“说了要‘坦白从宽,抗拒从严’,‘不讲是不行的’。”

此外,曹静安并不知道女学生是否去医院检查过,她随后又表示,女生的谈话内容可靠性无法确认,“因为没有检查”。“她们(指学生)不是自然地谈出来,而是问一句,才答一句”,“谈过话后,学生自己写检举”。

曹静安表示,不能完全肯定汪康夫有强奸、猥亵行为,也不能说无。但紧接着她又说:“只是他平常生活不检点。超过了师生关系。”

版本三:2016年及以后女学生们的回忆

尹福珍记得贺恩莲老师找到那些年纪较大的女同学进行谈话,问汪老师有什么问题。

“我说没有问题。她(贺恩莲)说(汪康夫)强奸了你们,我说没有。她说,‘你们不告诉我们,你们就不准毕业’。”

“我和汪老师没有任何关系,只有一种关系,那就是师生关系”,洪仔妹表示自己当时文字能力很差,没有能力写任何材料,“只有两个不知是哪里的人,把写好的材料叫我签字,并且说是汪老师交代的。我一个小学生,只知道工工整整的字,他们的字很潦草,我哪里看得清。我说我不认识这些字,他们说,不认识嘛,反正就这样,在这里签个字吧。”

康国劳记忆中的汪康夫是个随和的老师,“没有一副老师的榜样——动不动就教训人的样子”。有一天贺恩莲和曹静安两位老师将她叫至房间,对她说“汪老师有猥亵你”,她回答没有。

两位老师叫她在一份材料上签字并且对她说:“人家说你有,这个杯子在这里,你可以说没有这个杯子吗?”她回答:“没有就是没有。”她最后没有签字。

回家后,她将谈话过程告诉了父母,父母对她说:“你做得对,是不要冤枉一个好人。没有就是没有。”

李莲欣回忆,曹静安老师将她关在一个房间,在这之前并没有向她好好了解过情况,只对她说:“要想好”,“不行,你不写我就不让你回去吃饭。”在她被关了一个多小时后,曹静安进房间写了两行字,她也不得不照着其他人写的内容,写下了“汪老师强奸了我”这样类似内容。

除了去世、失联的5人之外,实地采访以及其他多篇媒体报道都表明,当时参与谈话的其余7名女学生都否认了汪康夫与自己发生过性关系,否认他强奸、猥亵自己,并且表示贺、曹两位老师通过引导、关禁闭等方式,迫使她们承认不存在的事。

1966年5月16日晚10点左右,进驻琴水小学的社教工作组成员带着两名公安造访汪康夫的教师宿舍。

“公安局的人来了要带你走。”

随后,汪康夫跟着他们来到了莲花县看守所的一间办公室里。他回想,当时这间办公室中坐着六、七人,分别来自社教工作队、公安、法院。

“坦白从宽,抗拒从严”、“出身不由己,道路可选择”、“认真交代问题,可杀、可不杀的可以不杀,态度不老实的问题再小也要从严惩处”……

办公室里的人用江西当地话责令他交代“罪行”,每问一句就会重复一遍以上话术。

他觉得莫名其妙。

最后,他们问他有没有强奸学生?他回答没有。

问话结束后,直到8月莲花县人民检察院的起诉书下达之前,汪康夫一直被关在看守所。在随后的庭审过程中,他反复表达自己没有强奸女同学,但最后要签字时发现,庭审记录并不是按照他供述的那样如实记录。

1966年10月19日,经公安机关调查、检察院起诉,莲花县人民法院下达的刑事判决书上写道:“被告人汪康夫在莲花琴水小学任教期间,道德败坏,品质恶劣,借师生关系之变,胆敢目无国法,从1964年下半年开始至1966年上半年,先后不择手段,进行强奸少女二名;猥亵少女学生10名。”并且一审判处被告汪康夫有期徒刑十年。

汪康夫不服上诉。同年12月30日,吉安地区中级人民法院二审维持原判。

两份判决书都认为汪康夫强奸案“事实清楚,证据确凿”。但多年后汪康夫的律师调阅1966年案卷时发现,支撑一审判决书的只有三份材料:社教工作组、时任琴水小学教师的贺恩莲和曹静安的三份调查报告。

其中,社教工作组在《关于琴水小学教师汪康夫猥亵、诱奸女学生的调查报告》中写道:“汪由于出身反动伪官吏家庭,受其父亲反动教育极为深刻”、“经常在学生中讲的故事是小姐、丫鬟一类,散布资产阶级腐朽生活”、“教育学生如何做特务、当司令、炸仓库工厂,怎样做到不要被人发觉等反动思想”、“把父母过去的照片给老师看,炫耀自己”、“自1964年以来,采取以治病为名,找学生个别谈话,指导作业,教女学生游泳,带女学生上山砍竹等恶劣手段,进行卑鄙可耻的猥亵,诱奸女学生”,“学生本人已揭发控告”,“骂汪就是段桂元”。

莲花县人民法院法官周洛泉在1980年的调查笔录中回忆:对于该案,公、检、法采取了慎重态度,如果不存在强奸、猥亵行为,女学生完全有思想否定。“我们在予审的时候,没有采取逼供的方法。”

1967年二审后,从始至终不服判决的汪康夫在吉安地区中级人民法院委托宣判笔录上写下“被告人意见”:“我没有强奸女同学。”并在最后签上了自己的名字。

自此,除了“反革命伪官吏”的家庭出身标签外,他还背负上了“强奸犯”的罪名,被送往鄱阳湖城西农场进行劳动改造。

城西农场一年四季都种着水稻、棉花,农场中有监房,房里有一条通道,两边排列着供劳改人员睡觉的上下铺。虽然睡在一起,但没有人知道强奸犯汪康夫的案情,因为农场规定劳改人员不准互相谈论案情。

经过一段时间的普通劳改,他被农场安排做植物保护、防虫一类的劳动,一个人睡在监房外的仓库里。他吃不饱,就在夜晚悄悄点火去鄱阳湖里抓鱼、烤鱼吃。偶尔,他会给家里写信报平安。家中回信的内容皆是寥寥几行字,大意都是“好好改造”、“注意身体”。

减刑一年,汪康夫度过了九个劳改春秋。1975年,他回到永新,发现家还是从前那个家,只是父亲母亲都老了,身体状况相当差。这一年,父亲病逝。

去世前,父亲沉默不语,只对自己的妻儿说想吃只鸭子、喝点鸭汤。可经过文革抄家,汪家一贫如洗。“就算有鸭子卖给我,也没有钱。”往后,脾气强势的母亲很少说起父亲的死和汪康夫劳改期间家中发生的变故,似乎把生死看得十分淡泊。

也是在出狱那年,33岁的汪康夫经人介绍相亲,向隔壁文竹村里29岁的女孩周三英提亲。这是一桩“门当户对”的婚姻,女孩父亲在解放前就逃亡去了香港。更重要的是,周三英坚信汪康夫是清白的,从未动摇,“他已经过得很可怜,所以我愿意嫁给他,他定会对我好、珍惜我。”

1977年农历十二月二十六,汪康夫和周三英的第一个孩子金凤出生了。后来的日子,周三英操持着家中所有大小事务,让丈夫专心工作、申诉。“对她不是喜欢二字了,是爱,是依赖”,汪康夫缓缓说出了这些话。

■ 汪康夫和妻子周三英合影。

■ 汪康夫妻子周三英与他们的女儿金凤、银凤、珍珍合影。

■ 汪康夫的全家福。

■ 在家中吃饭的汪康夫夫妇。

后来,基于对汪康夫教学水平的了解,在公社书记的批准下,石市小学校长钱秋胜邀请他去学校做语文代课老师。

但他怕了。

他对这位钱校长说的第一句话就是:“首先要明确我的身份,劳改释放,不要将来说我是混进教师队伍的阶级敌人。”

无论是在学校还是在村子里,他从不与人主动打招呼。有人问他,为何看起来如此清高?他回答:“哪里清高,只是自卑。”

因为他怕了。

他害怕自己强奸犯的身份给愿与他交流的人们带来什么麻烦。

和正规编制的教师不同,代课老师每月收入30元,没有任何津贴、夏天高温补贴、冬天取暖费、教师节礼品。为了维持全家生计,汪康夫还要种菜、孵鸭子、养黄鳝、养蚯蚓。但除教书、种菜之外,似乎所有副业的成功都与他绝缘,家里仍然没有脱离贫困。他后来治病吃药、做肾结石手术、儿女读书、申诉的钱都无法凑齐,要靠着妻子四处奔波借贷度日。

“这辈子我没什么能带给我的小孩,但他们都很孝顺,很支持我申诉。”家似乎让汪康夫出狱后的生活好过一些,但他愧疚极了。

在1989年11月15日的日记里,他写下了这段话:“这冤,该向哪里伸?这苦,该向何处诉?全家节衣缩食供我申诉,孩子们连冬天的鞋子都没有,母亲、妻子有病也只好拖延不治。要说我有罪,这才是我的罪啊!”

汪康夫的母亲于1995年因病去世,与父亲葬在了同一个坟场,白岭。

■ 汪康夫坐在家中。

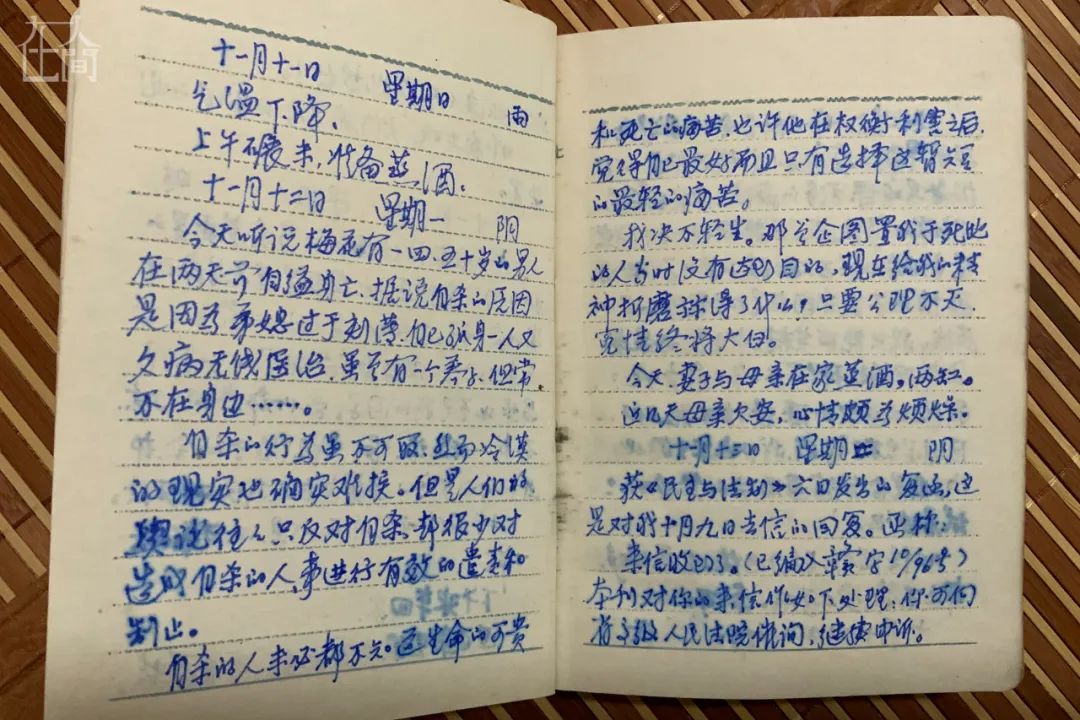

■ 汪康夫在日记中写道:我绝不轻生……只要公理不灭,冤情终将大白。

他还要继续申诉。他曾写下“只要公理不灭,冤情终将大白”。

五十多年来,他得到了妻儿最坚定的信任和支持,得到了当年琴水小学男学生的帮助,得到了家乡人、热心网友的同情,他在不服与困惑间挣扎,在贫困与奋进中坚持,自始至终只为求得“清白”二字。

但为何这不明不白的案件总卡在申诉?案卷又何去何从?

10月9日,江西省高院诉讼服务中心的工作人员表示,2000年以前的案子可能无法查到电子档案,需要代理律师本人凭证件亲自到法院调取纸质案卷。近期,汪康夫通过媒体记者的帮助,与曾代理张玉环一案的王飞律师签订了委托协议。王飞表示,会尝试去法院调取案卷。“目前,我们已向江西省检察院提出阅卷,在他们能调到案卷的情况下。”

对此,汪康夫显得很平静,他已经历太多失落。当年的女学生如今都已经迈入70岁,身体每况愈下,他自己也不知道究竟能撑多久。

“我希望有人认真对待案件,希望法律还公道于我。”

这是他生而为人,最后的心愿。