双雪涛:我们对平庸的敬意已经够多了

独家抢先看

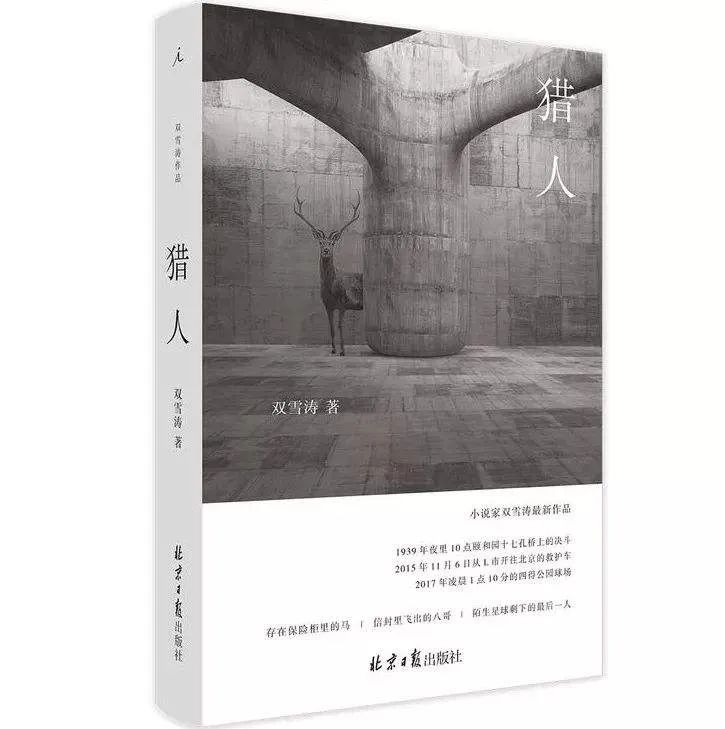

10月28日,在2020年宝珀理想国文学奖上,青年作家双雪涛以短篇小说集《猎人》获得首奖。 苏童代表评委团发表的评委词中说:“我们为作者的精神历险发出了共同的惊叹。感谢作者为我们营造了一个新的文学磁场”。

以东北题材文学作品“出圈”的双雪涛,在小说集《猎人》的叙事中更加自由和开阔。在去年九月《猎人》发表后的一次作家对谈活动中,他分享了小说创作带给自己的快乐,并坦言我们不应迁就平庸的声音,以下为对谈内容实录。

回家洗头的女人发现丈夫出轨,

然后会发生什么?

金宇澄: 雪涛的小说我没全部看,《上海文学》发过一些,包括这次《心脏》也是发我们杂志。一两百年来,短篇写作一直有变化,短篇该怎么一二三,怎么进去,最后一个包袱,会有细微的进化。

雪涛这本小说的异常,已经不是现实主义的观念 ——很短篇幅里要让读者了解人的基本关系。 对照我们现在的短篇,他有更独特的方式,写了很多其他,交代很多,却不是人物常规的表现路径。

我举例子《杨广义》,还有《起夜》,后者的故事更是简单,先是在晚上,一个人跟老婆说,楼下有个不熟的男人找他聊天,老婆答应,他就下楼,两人喝酒,过程很细致,最后那男子在河边说,已经把自己妻子给杀了。

读到这里,我觉得这两对夫妻,几个人的关系,怎么都没写明白啊,客观上,他们之间的事差不多是把握不了的,但出现了巨大的想象空间——他们之间关系是什么?很合理、生动,就是不说清楚,这个人最后回家,我忽然觉得,作者怎么写他的?他自己和楼上的老婆,又是什么关系啊?

小说做出的都是巨大的想象空白。这种空白不是没内容,这空白非常吸引人,尤其两人尬聊时候,男子说完了就拿出杀老婆的匕首,小说很多的压力都准确传递给了读者,或者说是作者的自然流露,或许他并不怎么知晓,但都准确踩到这些点,他小说里有很多这样的点,生机勃勃,不是读者能预料的。

传统短篇到最后,读者基本都知道会是什么事,当然,最后还要看它出一个什么彩。雪涛这本小说里,一切都不确定,就像当代人一样,我们生活在这么一块地方,除了我自己之外,根本不会搞清楚另外一个人,究竟是怎么回事,哪怕上班跟他那么熟,八小时之外,这人消失在这城市里,另外十六个小时在干嘛,一个巨大的空白,却对人生、对我们的生活产生效应,任何的小说、电影,不能取代他传递的某个东西,我解释为是它的一种当代魅力,或一种生活暧昧。这种暧昧或说除了我之外,甚至我自己都不能判断,明天我会干嘛,那种不确定性,是非常有意思的一种探索。

尤其是他短篇中突然的一些转折,让我记得上海90年代末一个突然出名突然又沉寂的女作家丁丽英,她出名前躲在空屋里写了一本短篇集,通过小说家西飏拿来给我看,我发现每个短篇都非常棒,我说这篇该给哪个刊物,那篇该给谁谁,很短一个过程里,她到处发表,很多文学杂志都发她,但后来就不写了。

我试图想说的是短篇的变化和转折,在她的《熨斗》里,写一个女人上班时溜回家洗头,家里没人,老公上班去了,她在阳台梳头发,发现老公带一女人回来,在阳台角落里,她看见了老公和女的在看A片,她看不到屏幕,看见男女四只脚缠在一起。

写到了这部分,实际是给作者一个“接下来怎么办”的问题,怎么办。这个节点,女的没吵架没干嘛,是从阳台角落慢慢转到阳台看风景,是忽然想到了她小学三年级的时,学校门口有一个女疯子,人人害怕,据说这女人一发火,见什么砸什么。一次跟老公吵架,直接把一个熨斗砸在老公头上。

小说是以这转折结束的,20年前是非常特别的方法。简单说,作者是用了一种暗喻,暗喻人物要发疯了,现在或许就要发疯,想用熨斗去怎么样,但小说结束了。

雪涛的小说是什么,是给你更多的矛盾,产生更多的摩擦,不断地有外力进来。但最后,又回到我们现在所谓的平静生活中,就是你没有发现什么,但你经历了这么一个惊心动魄的过程。

双雪涛: 我自己特别爱写短篇小说,一段时间不写就手痒,短篇小说对我还是很有吸引力的一个东西。第一,我不是很疲劳就会把它做完,在我没有完全疲劳之前我已经把它初步的形态已经摸出来了,这个比较符合我的性格,因为我比较想看到我做的到底是一个什么样的东西,所以短篇小说它会在一周或者十天之内它会给我一个面貌,我觉得这个东西是这样。因为我写短篇小说之前很少特别详细地构思,当这个初稿出现的时候对我来说是一个很有安全的东西。

第二个我觉得短篇小说是一个很考验作家的文体,毕竟字儿少,可能写得就要费点工夫吧。刚才听金老师讲的故事我觉得特别有意思,在金老师讲前半部分的时候我就在想如果我写的话后半部会怎么写,尤其你讲他们俩看那个色情录像,然后这个女孩把头转过去之后,我可能想得也不是很成熟,如果我来写这个部分的话,我可能不会写她想到那个熨斗是落在她丈夫的头上这种具体的东西,我觉得也呼应了金老师对于这个小说的评价。

我可能会写一个完全不相干的东西,这个不相干的东西距离非常遥远,离她家里的事儿特别遥远,但是可能是一个童年的事,这个事儿可能是她二十年来一直没有想起来的一件事。

金宇澄: 时间会产生作用,二十年的某个短篇小说,蛮前列的,大家看她处理得怎样?到了他(双雪涛)这边,作者会越来越不愿意解释清楚,越来越不想触碰一些核心部分的东西,审美上实际是有变化的。

当年同时发丁丽英另一个小说,是一种更清楚的标本,一个女白领上班,邂逅一个挺顺眼的男青年,对方立刻接受她暗示,约定了晚餐,当晚第一人称“我”记录了这个过程。

男子西装革履,喝两杯慢慢把领带松开,诉说公司的烦恼,喝五杯酒,头发变乱,作者兴趣是剥洋葱那样把人剥开,到最后,完全失态了,完全忘记这是初次约会,小说名字就叫《约会》,有什么丑话他就怎么说,进入半疯状态,最后不省人事,女的好容易找到地址,千辛万苦送他到家,这时母亲来电话,说怎么今天这么晚,已经12点多了。她说没事没事,一把一把钥匙开门,作者意图是让读者了解男人到全部。

虽是认识的第一天,看见他屋里乱七八糟,包括女人内裤都有,作者尽量书写陌生人的全状,兴趣完全和双雪涛不一样,这是我们短篇小说曾经的兴趣,尽力剥开,在这种根本无法认知的社会里,总算碰到一个人,要彻底了解,所以“我”特别伤心,跟母亲说,马上就回来。意思是非常倒霉,怎么认识了这样一个人,小说是这地方结束的。用它来对比雪涛,估计在座的都看过他小说,所以我不复述,复述一个陌生的、二十年前突然红起来的一种短篇写法。

作家丁丽英

好小说往往是这么“蹦”出来的

金宇澄: 双雪涛的处理,说荒诞可以,超现实也可以,涉及却都是现实的生活。比如《心脏》的长途司机,确实会闭一会眼睛,作者巧妙抓了这点,变成司机长时间闭眼开车,乘客说,司机赶紧停车!司机就是闭眼90迈,就一直这么开。

这情景超现实了,但你会信,相信能把一救护车这么盲开90迈 ,并且医生也惯了,睡在病人旁边,怎么拉也不醒,司机从此不睁眼,心脏病发作的急救病人,却自个醒了,醒了也不惊慌,还打了一套拳。

作者发现了这道缝隙,找到可发挥的地方,还竟然以此为主,这种敏感,就是不平庸,不平庸就是这地方,常规处理这事,等于一个信封里肯定装一封信。

再比如《杨广义》,妙在杨广义这人在小说里有各种版,这人本身就没出现过,按现实主义短篇传统,一上来就要定位啊,上来要让读者知道,像我举的小说例子,基本东西要有啊,但他从头到尾就是没有,有的,都是传闻,到最后出来一个真人了,却只有20来岁,居然说“我就是杨广义”。

小说里的目击者,本身就不信,你应该是我爸爸时代的人,怎么你才20多岁?……我不说细节,是说整个小说像画一幅画,画风调性就超现实,达利那种,还有个人样,不完全抽象,支离破碎也都能连接,妙处在于,我刚才举那些小说例子、很多年前也算挺新的标准,被颠覆了。

这集子的小说都这样,包括《杨广义》,突然城里头有棵树被一劈两半,突然有五个麻雀都给准确地一劈两半,这段文字也特别好,雪涛是东北人,我在东北待了七年,知道东北人的表达能力,这段的语言特别好,中间稍有一个小毛病,描述那棵树砍成非常标准的两半,到麻雀这地方,出现了一个学术词汇“镜像”,前后都是口语,到了这地方说麻雀切成两半,劈成“镜像”那样的两半,我心里一愣,怎就这么文绉绉的,即使这样,也是特别。

怎么可能?一棵树怎么可能这么劈成整齐的两半?但整个氛围让你毫不迟疑就跟着作者走,他就有这办法,行使一种巫术,让你跟着,没办法的,他怎么说都成。

所以这小说过程是个浪漫过程,很多年里大家都在传说,杨这人怎么武艺高强,怎么怎么厉害,非常奇妙,整个故事说它是一个现实主义背景,隐隐约约反映了人对日常的看法,它有,一点没漏掉,真不是一个抽象东西。现在请小双讲讲这小说的构思,开始是怎么来的,我非常感兴趣。

双雪涛的《猎人》

双雪涛: 《杨广义》是我这个小说集最后写的一篇小说,是我写得特别顺的一个小说,我写了第一句话之后我就感觉这个节奏是对的,然后我其实一直想写一个老也不出现的人,就是传说中的这么一个人。但是这个名字,就是杨广义这个名字它一直没有出现,我这个小说就写不了。后来我看了一个不是小说的东西,是一个人写的一个关于中国当代艺术的一本书,里面有一个应该是90年代的一个中国画家叫王广义,是画大波普的,我当时一看这个名字我觉得这个小说就有了,因为他这个名字太好了。

他这个名字里有一个思辨性,有一个广义和狭义,有了这个名字之后,其实我当时想直接用,但直接用肯定不妥,我就把王变成杨,音调上不要破坏我对这个名字的感觉,用了同样的一个韵律把它做出来。这个小说有了名字,开头之后基本上一顺手就写下来了,写到结尾之前我感觉到这个小说我自己是很喜欢的一个小说,到结尾之前我休息了一天,因为那个小说不长,我可以一口气写完,但我想把这个快乐的时间段撑长一点,就等了一天,休息了一天把这个小说完全写完了。

我还想说刚才您说的那两个故事,因为您讲了以后它们就在我心中萦绕不去。我觉得第一个故事应该脑袋转到阳台外面,然后她想的应该是一个和母亲有关的事情。如果在上半部处理的是这么一个东西,我觉得下半部分应该是她童年时候对母亲的一个感觉。

吴越: 她这个时候需要慰藉。

双雪涛: 对,然后这个慰藉里面可能有母亲对她的一个不好的东西,还有好的一个东西,反正就在母亲对她的一个夹杂着温暖和暴力的一个童年的东西结束这个小说,这是我的直觉,如果我处理的话我会这么写。前面那个东西很有意思,洗头这个东西是特别日常的,在阳台上就已经把她的空间推到了一个她逃脱不了的地方,一个孤岛。

金宇澄: 她如果不扭头看阳台,容易变成一个庸常小说,跟丈夫吵架到派出所啊等等,容易平庸。

双雪涛: 另一个故事也特别好。就是遇到一个男同事她特别特别地有兴趣,应该说是一下就有了感觉,然后他们俩就吃饭,然后把这个生命的外层给剥掉。但是这个小说如果我写的话,我会把这个重点放到他家这部分,我觉得这是我的重点,就是开门那一瞬间里面可能绑着一个女人,或者它里面会有养着一个奇怪的动物,或者在床上躺着一个完全不会动的父亲。

金宇澄: 女作家能写到这程度已经很厉害了。她们更关注情感,男作家对场景这块也许特别感兴趣。

双雪涛: 每当在小说里出现门、信、阳台这种东西的时候一般会特别小心,因为一定会进入到一个新的世界,那个世界跟外面完全是不一样的,它亦真亦假的,而它又是封闭的,你一打开它,它里面是一个很封闭的东西,你看起来封闭但又可以挖地三尺,它有很多东西可以做,即使就是一张照片也有很多很多的事情可以干。刚才金老师说的这两个小说特别具备短篇小说的潜力,其实是一个非常好的由头,我们怎么把它做深,做进去,让它延展开,而不光是把这个事了结在一个我们看到的人物内心。

金宇澄: 刚才举的这两个例子,到你这里起了变化,我是借这些说明,原有的前短篇小说,被双雪涛的“做深、做进去”推翻了,他在发言里没细说,实际这方面他是有野心的,所谓野心是要改变短篇小说那种——再短的篇幅都必须尽量读通人物这规矩。

我是编辑出身,感觉他的重点和兴趣,很在意人物各种可能性这一块,拓得很宽,就显得跟其他短篇格局不同。刚才我就在想,他这些短篇的视野都很窄,为什么?是作者有意的布置、可从中散布大量空白,让读者参与,不重内心,没内心就更难定位,不能吃准了他究竟是干嘛的,容易生发魅力。你刚才说了写《杨广义》的过程,我觉得这就是灵感,上帝给了你的好运,突然给出这么好一个小说,好小说往往是这么蹦出来的。

双雪涛

人物拿出刀来,说刚刚杀了人,

读者却不知真假

金宇澄: 预先看了你和格非的对话,谈到关于苹果这一块,到小说最后结尾,苹果又出来了,我想起几年前德国的短篇集《罪行》,这书是畅销的。

双雪涛: 我喜欢。

金宇澄: 《罪行》里15个短篇都是非虚构,作者是名律师,接过很多的案子,根据案子写的小说,在欧洲畅销。第一个小说写的就是苹果。这都跟你相反,必须了解人物,何况一个真案子。一对男女从认识开始到第一次度假,那女的立刻翻脸,原先那么温柔,意大利度假,做爱后女的立刻翻脸,逼问男的,会不会一辈子对她好。虚构方式写的非虚构,从这天开始,女的越来越凶,结婚后越来越凶,最后男主在家,不说任何话,分开过日子,独自做园艺,种苹果,家里一整套工具,女的越来越胖,最后一天发生口角,丈夫被她叫上来,多年的憋在心里的仇恨忽然触发,他去地下室,因为种苹果,有一把新斧子,拿它上来,二十年憋在心里的情感,很斯文的一个男人,一斧子像你小说写一劈两半的树,把妻子一劈为二,然后结案,德国这种事只判两年,结尾是过了一年多,作者收到一箱苹果,是男人送律师的。

这类小说的踏点,往往都非常准确,台湾李昂《杀夫》也是,人物爆发之际,基本与读者气场同步。双雪涛小说不在这节奏,等于说,人物拿出刀来,说刚刚用它杀了人,但读者觉得不知真假,超现实或是荒诞处理。

周嘉宁: 我自己在整个小说集里面最喜欢的两个小说,一个是《心脏》,一个是《火星》。这两个小说对我来说其实非常的不一样,先说《心脏》,是我最喜欢的,首先当然是情感上面有巨大的冲击,这篇和其他小说的出发点有很多的不一样,其他小说的出发点有很多是智力的因素压倒了情感的因素。

雪涛是一个非常聪明的人,可以看得出来他对世界的这种好奇心,处理虚构题材时候的野心,有的时候是一种冒险的精神,那个冒险的精神有时会盖过情感的力量。但是在《心脏》这篇的时候非常奇妙的是它有一种巨大的情感的流动,但这个流动又被压抑和控制得非常非常好。

我刚刚想说的是,其实双雪涛很多的小说当中人物都会消失在虚构的边界里面,他塑造出来一个人物,然后让这个人物穿过那一扇门,穿过那个阳台,穿过那个窗户,然后他的身影就会隐没在了那个虚构的世界里面。所以虚构的世界其实是具有非常强大的能量场的,虚构的世界会对真实的世界产生影响,会把真实世界的人物、情感、具体的事件卷入其中。

作者在运作虚构世界的时候必须要有非常强大的能量,足以与这个虚构世界抗衡,并且还要有足够的技巧他才能运作好两边世界的平衡。

《心脏》这篇小说让我觉得触动的地方是在于说,它没有像双雪涛其他的小说一样那么直接和勇敢地以一种冒险精神跨入到虚构的另外一边去,它是在虚构世界和现实世界共存的那个重叠的部分行走,但是要在那个重叠度部分行走其实是很难的,它需要付出技巧,需要情感的稳定性,是对作者跟人能力一个非常巨大的考量。《心脏》是整个小说集当中我最喜欢的一篇。

《火星》不太一样,《火星》是双雪涛比较标志性的一个小说,他的很多特点都可以在这个小说当中体现,然后是可以被讨论的,有一些非常明显的意象,有一些开关,他处理虚构和现实世界交错的时候,那些开关有的时候比较明显,有的时候不一定很明显。他有的时候会造一个通道出来,有的时候只是去点开一个键,然后把那个世界呈现在你面前,我觉得《火星》是一个可以被讨论的范本。

我看《火星》看到最后竟然有一点想哭,这个是我很久没有在我的阅读感受中出现过的,我是觉得,最后那封信开启的时候,那一段简短的文字不仅把双雪涛的主人公卷入信里面,它有一种能量把读者的情感也卷入其中,我觉得这个是我的体验。

对谈活动现场

我们对平庸的敬意已经够多了

吴越: 关于这个主题,“我们不欠平庸任何东西”,一开始觉得像一句流行情歌,好像可以唱出来,后来我又觉得这里面有一点借贷关系,但这个账我也算不清楚,雪涛以前在银行工作过可能他对欠什么东西比较敏感,这里面有一种决绝的态度、一种警惕吧,好像是有一种界限感。 想问问你这个句子是怎么从你脑子里冒出来的,你想表达什么?

双雪涛: 这是美国一个特别重要的评论家,哈罗德·布鲁姆《如何读,为什么读》里的话,他在这本评论集结尾写了一个“后记”,在后记里有这句话,我特别喜欢。

在我们这个时代,我觉得我们对平庸的敬意已经够多了 ,我们其实很迁就,我们不知道它具体是谁的大众,我们很迁就环绕着我们的声音,我们已经几乎被这些声音淹没,没有时间去辨别它到底是平庸的还是独特的,我们有太多太多自以为独特的见解,最后汇成了一个平庸的洪流。

我觉得这些东西是我们这个时代很显著的一个特点。而且,当我们的一些东西成为一个集体性的东西的时候,就无法再评判它的善与恶。

当平庸连接在一起的时候它也会成为一个巨大的集体,这个集体也是很可怕的,好像我们欠他们什么一样,这是我自己的一个胡乱的解读吧。但是我觉得这个平庸指的并不是日常,这是两个东西。

今天中午我还跟吴越聊,我之前在飞机上看金宇澄老师的《碗》,里面写的几个知识青年在一个鼎里煮东西,然后鼎爆炸了,有一个鼎的脚穿透了一个人的头。

他虽然用一个很平常的角度,但是这完全不是一个平庸的叙述,它是一个闪光的东西。我觉得文学里头有很多的新的东西不是因为我们迁就平庸获得的,肯定是我们想做一点不一样的东西才取得的,这一点一滴的东西其实我们先贤做了很多,但是在这个时代我们很容易把它们忘记,很容易把它们磨平掉,如果你仔细看的话,会发现,这些独特的东西都是首先跟平庸决裂然后才做出来的。作为一个写作者跟其他的行业不一样,有很多行业需要融入这个大海里面,但是写作者可能需要警惕这个。

金宇澄: 写作确实太难,这么多人,羊肠小道,每人必须显示自我,显示个人方式,个人的理解,没这要求就容易平庸,我认为拒绝平庸,就是必有自己方法,只是你已经不用担心,已经写成这样了还担心什么。

🌊

文章来源 | 理想国imaginist

责编 | 培迪

主编 | 魏冰心

图片 | 网络

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”