只有书本才能给你提供想象,让你看到新的世界 | 童庆炳

童庆炳是谁?可能很多人并不熟知他的名字,但是在作家圈中他却被奉为“一代文坛教父”——他曾在作家研究生班中,教过莫言、余华、刘震云、迟子建、毕淑敏等一批今天中国文坛最顶尖的作家。

2011年3月,童庆炳先生(1936—2015)给北师大本科生授课

然而,在成为一代作家的老师之前,童庆炳自己的读书之路却非常曲折。小升初时,因为家境窘迫、还有弟弟妹妹要养,父亲要求他回家种地帮忙;初中时,祖母拿出自己一辈子积攒起来准备买棺材用的钱四个银元为他交学费;收到师范学校的录取通知书后,他甚至不敢告诉父母这个消息……童庆炳坚韧的求学与治学之路,留存着一代人绵延的风骨。

下文摘选自童庆炳先生的口述自传《朴》,此书讲述了他如何从一个贫寒的农家子弟,成长为中国文艺学理论的泰斗,经出版方授权推送。

《1944—1955,上学记》

童庆炳

因为贫穷,我的读书之路非常曲折。

小学给我留下的印象很深。我的小学是在解放前读完的。我们乡小学的质量很好,老师也不错。整个小学阶段,我的学习都非常好。只是老师的教学方法还是体罚式的,天天都有体罚。国文课很重要,老师讲课的办法是,先疏通文意,高声朗诵,然后要求我们背诵课文。老师念一句学生跟着念一句,最后老师再念一遍,完了就让学生们哇啦哇啦大声地读,所以整个学校都是读书的声音。作业也是背诵,头天教过的课文,第二天要对着老师大声地背诵。要是背不出来,会被老师用竹鞭打手掌,然后到教室外跪着背。

一般情况下,我都是背得比较好的。我在学校里读一读,回家又在小油灯下读一读,一般都能背出来。记得四年级的时候,有一次我没背诵下来,结果被罚跪,那天被罚的同学有一长排,从教室外面一直跪到教室里。地板是细细的鹅卵石,很疼,只有几个同学免于被罚。但总的来说,我算是罚跪次数最少的,偶尔有一两次,四年级那次不留情面地被罚就是其中一次。

那时我能够背下的东西很多,不仅有古代的诗文,也有许多现代的篇章。其实,我们讲的客家话与普通话相差较大,背诵几乎是那时候唯一的办法。我们管“上午”叫“昼时”,“下午”叫“昼了”,都是古文词。这些词在普通话里没有,而普通话里的“上午”与“下午”在我们家乡话里也没有,所以我们只能背诵。老师把家乡话和普通话都写在黑板上,每一个词都要背。有的发音相差很远,甚至一些称谓也不一样,比如我们那儿把奶奶叫“妈”(入声),而母亲叫“奶”。

对我而言,学习是非常愉快的。读书时,我不断地得到学校的表扬、奖励。母亲从我小时候开始,就在我们吃饭的饭堂墙壁上,从下往上开始贴我获得的奖状。最终小学毕业后,我的奖状贴成了一面墙。那是我的“博物馆”,只要有生人到我们家,母亲就要想办法把他们引到这面墙壁前,高兴地给客人讲这张或那张,有时候母亲讲错了,站在一旁的祖母就会出来纠正。母亲和祖母都因为我的学习成绩优异而自豪。她们对我的爱是溢于言表的。

然而生活不会一帆风顺。到了1949年,我要到县城考中学时,父亲的意思却是小学毕业后就不读书了,必须在家参加劳动。父亲说:“你读了初中有什么用,还是回来种地,家里也困难,因为下面还有两个弟弟一个妹妹,与其去读书,还不如回来帮把手,做个劳动力。”况且,全县报考的有四百人,只录取四十人,机会很小,父亲说你也不一定能考上,还得花钱。

幸运的是母亲和祖母说让我去试试。于是,我和几个小学同学走了六十里地,到县城去考试。到发榜的日子,我们就一起去看榜。看榜的时候,我跟别人的“看法”不一样。那是一个红榜,四十个名字都在上面。我是从最下面往上看,第四十名没有,第三十九名没有,第三十八名也没有。当我看到第三十七名的时候,一个同伴叫道:“童庆炳,你在前面呢!你是第三名!”我连忙往上一看,果然,第一名和第三名是我们乡小学的:我们小学有位年纪比较大点的,他考了第一名,我考了第三名。这下子高兴得不得了,我想可以和家里有个交代了,也许父亲会支持我上学。

回到家里,全村的人都说,第一、第三名都被我们村占了,这是从没有过的,庆炳这孩子有出息,是读书的料子。在乡里那么多人的舆论压力下,父亲说不出“反对”两个字,而且还给我做了一套新衣服。这样我就上了初中。

那是1949年,印象中是9月,我们那里还没有解放。到第二年,1950年才解放。

四个银元

穿着父亲给我的新衣服,我高高兴兴地到县城上了初中。一个孩子想读书,想读完初级中学,会有什么困难吗?对于现在的孩子来说,这不是水到渠成的事情吗?但我的初中充满艰涩的人生况味。

在连城一中,学校生活也很艰苦。首先遇到的是吃饭问题。每周六下午四点,约好几个同村的同伴赶回家,第二天是星期天,我们在家里干一天的活。干完活,母亲给我抓米,边抓边说“看好了”,抓十下,一下是五两,一共五市斤大米,这就是一周的口粮。还有一陶罐子辣酱之类的咸菜。到学校之后自己蒸饭,我们用的是蒲包。那是蒲草做成的小袋子,跟书本差不多大,做成一个个口袋,每次我都会往里放上五六把米,一把一两,系上绳子,挂上竹签,竹签上写有自己的名字。然后放到大厨房里,那里有很大很大的蒸笼,可以同时蒸几百个学生的米。米蒸熟之后,蒲包自己会涨起来,有股清香味,比竹筒饭还好吃。咸菜也蒸热了,香味四溢。于是各人去找自己的名字。一天就蒸这么一次,一次管两顿,早晨我们是不吃的。有时把握不好,前两天吃多了,米吃光了,后两天就没有了,只能找要好的借点或者一起蹭着吃点。

除了吃饭很困难,还有一点就是土匪。连城土匪很多,他们盘踞在县城到我们村的路上。这一路上有两处。我们都不敢从那走,但是不走又不行,去城里上学,从城里返回村子,都得路过那里。怎么办?只有等人,等到二三十人,成群结帮地一起走那个山谷。有时会遇到土匪,他们从山上下来,拿着枪,但不真的打人,只是往天空上放两枪,吓唬吓唬,我们就乖乖地停下来了。我们这些过客一个个被绑在树干上,把口袋翻个遍,都没有一个钱,顶多有一点点米而已。但开学的时候,就麻烦了。那时国民党的法币贬值得非常低了,后来发行金圆券,但根本不顶用。于是学校收学费改收银元,四个银元一学期。父母想尽了办法让我带过去,母亲将钱埋在咸菜罐子里,认为土匪对咸菜没有兴趣。结果,土匪已经摸透我们的门道,看到米就倒出来,看到咸菜罐子,就用力把罐子摔在地上打碎,四个银元的学费就这样被抢走了。遭受了这样的困难,家里又要重新发愁这四块银元的学费,真是很不容易。

初一结束时,父亲终于下定决心不让我去上学了。看到家里的困境,我失去了再反抗的动力,于是辍学。辍学干什么呢?在家挑柴。规定从三十斤挑到九十斤。那时我才十三岁,就开始挑柴、耘田、插秧、施肥、除草、割稻子、晒谷子的生活,已经是一个标准的劳动力了。

尽管我心里深深地埋藏着读书的念头,但家里的日子实在过不去了,如果再不帮着干点活,这个家真的有可能解体。我理解家里的困境,同意在家劳动,后来整整劳动了一年。这一年中,我把村里几乎所有的书都一本一本搜罗来读,有的读懂了,有的不懂。我搜罗到的书大部分是古文。印象很深的有《三国演义》,那是半文言写的,看懂了一句,可是后面又有文言,还是看不懂。尽管如此,我硬是看完了,还看了些别的书。一到晚上,就是我的时间,别人都去逛去聊天去玩,我却在屋子里的一盏小小的煤油灯下,开始了读书时分。

这一年的阅读,让我增长了许多知识,历史、文学等方方面面的;也给了我启发——读书长见识,是一个人成长的关键。我开始隐约意识到,不读书就没有文化。不读书,你的思想是贫乏的,见识是狭窄的,无外乎就是周围亲眼看到的这些有限的现实;只有书本才能给你提供想象,提供新的知识,让你看到新的世界,让你知道,在你之前有很长很长的历史,在你之后还会有很长很长的历史,我们应该知道这些。知识真的是一种力量,它会催促你前行。我常常站在大门边上,望着重重叠叠的远山,想象书中描写的远方的草原、平原和海洋,想象东洋人和西洋人如何生活……

这样,在新的一年开学时,我又闹着去上学。因为这事,我和父亲之间爆发了一场“战争”。我的想法是,我不想在家劳动,无论如何要复学。这场复学和反复学的“战争”持续了半年。开始还不那么急迫,到临近开学的时候,我就什么活都不愿意干了,天天要求父母给我四块钱,要去复学。

这时候家里又分成两派,父母反对,唯有祖母同情我。可是祖母老了,她没有能力支持我。她也跑了许多地方,帮我去借钱,我一共有五个姑姑,她一个姑姑一个姑姑家去跑,可是最终没有借到。父亲坚持说,不要念,念书没用。我只说,读书有用。这样反反复复争吵。临到最后,我对父母说,无论反对与否我都要去上学,我开始自己做准备,卷好了一个铺盖卷,用一张席子卷着,还有一个藤做的小箱子,一根扁担。

到了开学前一天,一个阴晦的清晨,天很早,我一个人担着行李走了。走出大约一里路之后,晨雾中,我看见一个影子向我走来,越看越清楚,是祖母。我停下来,当时心里就知道,无论祖母说什么,我与父亲的“战争”都要在这一刻结束:如果祖母说,家里实在太困难,让我回家劳动,我就跟她回去,我听祖母的话;如果祖母支持我,让我先上城里,说学费以后再凑,那么我就去城里。

祖母向我靠近,她是小脚,走得很慢,我就等着她。祖母看到我满眼的泪水,拍着我的肩膀说,不要哭,读书是好事。然后,她从口袋里掏出一个红布包,揭开红布,里面有一层我们当地产的毛边纸,亮出了四个银元,说这就是你的学费,走吧,还是像以前那样,每周日回来拿一次米,继续你的学业。一定要把习学好,成为一个有知识有用的人。当时我感动极了,祖母在我们家里,就是最高的裁判者。

祖母支持我念书的那些情景,至今我还是历历在目。当祖母出现在我面前,亮出四块大洋,说这就是我的学费的时候,我的眼泪控制不住噼里啪啦掉了下来。我立刻想到她这钱是哪里来的。这是她一辈子积攒起来准备买棺材用的钱,现在却把这份钱拿出来当作我的学费。所以,读书对我来说是一件很不容易的事,像那柴路一样,弯弯曲曲。

如此一来,我也明白了,父母不会支持我读书,初中读完之后,我就得回家种地,没有别的选择。当时我又非常不甘心,于是大概在复学后不久,初中二年级上学期时,解放军来招兵,我考虑了好几天,最后决定去参军。

我进了他们的招兵站,成为他们招来的兵中年龄最小的一个。我现在还有印象的就是,当时吃大锅饭,米饭随便吃,有菜,也是随便吃。就连洗脸,都是几十个人一个大脸盆。

大概待了几天,情况就发生变化了。我母亲不知从哪里得到的消息,立刻赶到县城,先是到学校闹。那时候在我们家乡,参军是不得已的事情,根本不是现在的“一人参军,全家光荣”,那时候还叫兵痞子。所以,母亲到学校找校长、找主任,说我孩子根本还不到年龄,才十四岁,怎么就招兵招走了?学校说这是他自愿的。母亲说:“自愿也不行,我不让我孩子走,我等着他回家种地呢。”于是又到兵站,大闹了一通,最后抓着我的手,一边对兵站的负责人说:“你们也太不像话,他还是孩子,怎么能够拿枪,他拿得动枪么,他会打枪么?你们凭什么招收他?”一边又骂我:“你翅膀硬了,想飞了,没那么容易,你给我回去,立刻回去!”

兵站的领导交换了一下意见,同意放我走。学校也来人,要我接续念书,这样,我就回学校的教室去了。我意识到,我的读书生活随时有可能结束,继续去读高中,想都不敢想。

不敢张扬我考上了

在初中,我的课业好极了,无论是文科的语文、历史,还是理科,第一名第二名对我来说是很平常的事情,如果落到第三名,那就是失败了。我学到了很多知识,同时也释放了我的聪明才智。

那时候有一门课叫几何三角,三角的证法可以有多种,老师给我们的是其中一种证法。一次在课堂上,我突然悟到还有另外一种证法,就对老师说,“能不能让我到黑板前做出另外一种证明”,于是上讲台在黑板上写出了另外一种证明。老师非常高兴,全班同学都给我鼓掌。老师的鼓励、同学的称赞,似乎至今仍在眼前晃动。

我的智力和潜能开始被发掘出来,以至于后来在我上大学的时候,老师都是力主我去学数学的,并说如果我去学数学,以后会有发明创造。当时因为时间比较仓促,我没有去成数学系,反而到了中文系。

初中的老师们很喜欢我,见我有困难,也经常帮助我,所以,对我来说,初中的学习是其乐无穷的。

初三下学期时,命运眷顾我,让我赶上了龙岩师范学校恢复招生。龙岩师范学校有一百多年的历史,是一所与北师大同样古老的学校,也出了好些名人,邓子恢就是龙岩师范学校毕业的。1953年,龙岩师范到各个县招生,我了解到这个学校吃饭不要钱、住宿不要钱,还有奖学金,我想这是天赐良机,于是赶紧去报考,最终以第一名的成绩被录取。

通知书很快发下来,但这一次我有经验了。这是我的命根子,我不敢张扬,用了一个皮夹子夹着,藏在一个别人根本不会想到的地方。那年暑假回家种地,我特别卖力,表现特别好,父亲老说我长大懂事了,将来是种地干活的一把好手。我知道,要是马上拿出录取通知书,他们是不会同意的,那对他们是一个沉重的打击。但是有一次我试探着问父亲:“假定有一所学校,吃饭不要钱,住宿不要钱,也不要学费,而且还给零花钱,这种情况你让不让我去?”父亲白了我一眼说:“你做梦吧,世上哪有这种学校,不收你们学费还给你们钱,你死了读书这条心吧,好好干你的活。”我又说:“我只是问问,如果真的有这种学校,你让不让我去?”父亲当时没有多想,说:“如果真有这种学校,我就让你去。”说这话的时候,他和几个朋友在我们家喝酒,气氛很好,我是在他们酒桌旁试探着问的。父亲当时不以为意,说出了假定有这种学校就让我去读的话。

终于快开学了,这事情不能不捅开。我找到一个全家人都在的时候,姑姑、舅舅也都在,似乎是有亲戚过生日,我又向父亲提出,假定有这样一所学校,让不让我读。父亲满口说,“上次不是说过了吗,假定有这种学校,我就让你读”。于是,我请姑姑、舅舅们作证,从口袋里掏出龙岩师范的录取通知书。他们看了以后,都感到惊奇,认为我应该进这所学校。父亲则一方面高兴,认为我很有出息,可以通过学习改变自己和家庭的命运;另一方面,又觉得家里缺了一个最重要的劳动力,起码以后三年内,家庭的负担又会更重了。我许诺他们,毕业之后就去当小学教师,当时小学教师的工资是二十八块钱,我会把二十块钱寄回家,八块钱自己留作生活费。我问大家,二十块钱够不够一天五斤粮食吃一个月,他们算了算,好像只多不少,于是大家都很高兴,同意我去念书,条件是不能向家里要钱。母亲说,除了一年给我寄两双鞋,再没有别的东西给我了。

很快就到了开学的时间。从家乡去龙岩城那天,我一根扁担,一头挑着母亲准备的铺盖卷,一头是新的藤箱子,沿着那高高低低的窄窄山路,翻山越岭,向龙岩城走去,头也不回地离开了故乡。

“龙岩”岁月

那是1953年的夏天,这一路,我走了五天。虽然当时在我们朋口有长途车去龙岩,但要三块钱,太贵了,我只好走小路。我知道怎么走,一天走四五十里地,到一个村子就住下来,当时住客店只要两毛钱。五天后,我到了龙岩城,正式进入龙岩师范学校,开始了“吃饭不要钱、住宿不要钱”的生活。学校每月给我评的助学金是三块钱,当时,三块钱还是很多的,尤其对我这样一个穷人家的孩子来说。

那是解放初期,国家非常重视教育。我还记得,为了保证学生的营养,在两堂课中间,厨房的师傅会挑来一桶豆浆,大家准备个杯子,加点红糖,就可以享用豆浆了。这种生活和农村的日子比,真是天壤之别。我到了龙岩之后非常兴奋,也更加勤奋,不需要老师指点就会把课程预习一遍,所以老师一讲就会。

一所学校对学生的影响,我认为最主要的有三个方面:一是学校的氛围,二是师生关系,三是教师的学问人品和他们教学的态度。我留在北京师范大学任教后,多次带学生到北京几所学校实习,但是就校风、师生关系和教师修养这三者而言,它们都远不如我当年上学的龙岩师范学校。

现在回忆起来,那时龙岩师范的老师们都很年轻,绝大部分住校,相当一部分只有二三十岁,好多都没有结婚,和我们住在一起,玩在一起,吃在一起,什么都在一起。他们给我们的指导是很重要的。他们生龙活虎,英姿勃勃,给学校带来一种富有朝气和无比温馨的氛围。那时,他们跟我们一样住在学生宿舍里。学生住一层,他们住二层。白天宿舍静悄悄,老师和学生各忙各的。上课,做作业,批改作业,读书,写作,研究,锻炼身体,一切都像春夏秋冬的轮转那样,有序、有变化而又富有节奏和生机。每当黄昏时刻,晚霞映照下的校园沉入神话般的世界中。这时候,音乐老师王善杰在他的房间里熟练地弹起了钢琴,语文老师赖丹就以从喉部深处发出的甜美浑厚的嗓音和着钢琴声唱起了他的男低音。在我的记忆中,那些歌儿大部分是中国1930年代电影的插曲,或悲壮,或哀怨,或雄伟,或激昂,极具感染力。琴声和歌声充满了带着田园气息的整个校园,构成了与凡庸生活不同的另一种生活。我们边做功课,边沉浸在那音乐之声所形成的氛围里。那是我年轻的生命所遇到的最美的时光之一。后来我受他们的影响也参加了学校的合唱团。我们唱过的歌中有多声部《黄河大合唱》,还有多声部的苏联歌曲,歌名已经忘了,但第一句始终记得:“我们走在尘土飞扬的大道上……”我总是被分配在低音部。低音部的声音常被高音部淹没,所以王老师总是指着我和低声部:你唱一遍,你们都跟着唱一遍。合唱什么歌儿并不重要,重要的是我们从中领悟了什么叫美好、诗意、和谐,什么叫“和而不同”。还有每天集合吃饭前校长陈明和教导主任陈丹心或严厉或幽默的引起阵阵笑声的讲话,成为饭前刺激胃口的“可口可乐”,虽然那时中国还没有这种东西。在“岩师”三年,生活之水如深山的溪水那么清纯。“嫉妒”“冲突”“排挤”“打击”等词语,我们只能从词典里才找到。

那时我家里很穷,有时候连买牙膏和肥皂的钱都没有,每当这时候我就不好意思地敲响政治课老师罗海清或班主任赖丹老师的房门。我低着头,翕动着嘴唇,手指不自觉地捏着自己的衣角。他们总是不等我张嘴,就笑着说:“没钱花了吧,喏,给你一块。”等助学金发下来,我再蹭到他们的房间,还他们的钱。

有时候要买件衣服什么的,花的钱多了,他们知道后就不让我还。有时候他们看我穿得太不像样,会把我叫到他们房间去,从衣柜里挑出一两件半新不旧的衣服塞给我。我脸红起来,觉得太不好意思。罗老师就会笑着开始谈天说地,譬如说他最近又画了一张什么画,写了一幅什么字,还拿出来让我“评论”,咧开他的大嘴自然地朗朗地笑着,尽可能把房间里的紧张空气缓和下来。或者说:“你脸红什么?要脸红的是我。我不能‘赠送’你新衣服,只能‘赠送’你旧衣服。”他总是把“送”说成“赠送”。

龙岩师范这三年我过得非常丰富,非常有意义,奠定了我人生的重要基础。这段学生生涯很充实,一方面是老师教的东西结结实实,另一方面自己学习的热情也很高。那时候心里没有别的东西可想,一心想着学习,毕业之后成为一名小学教师,拿二十八块钱的工资。

在龙岩师范,我学到了很多知识,思想进步也比较快。另外还有一件事情,现在看来,对我的命运起到了重要作用。龙岩师范三面是山,有一次山上起火了,山火蔓延,老百姓扑不过来,我们全校就都去救火,每个人拿着一根松枝。我当时身体比较好,很积极,老是冲到前面,一不小心冲到火海里去了。本来没事,没想到风向一改,火苗直向我追来。在后面的同学喊了起来,说“童庆炳你快跑啊,火追着你过来了”,我只好往上跑,跑到山顶上,我已经感觉自己被烧了,火苗越来越大,情急之下,我从山顶上滚了下来。后来我才知道自己后面的头发全都被烧掉了,耳朵后面、脖子也有烧伤。于是在龙岩医院住了几天。后来《闽西日报》登了一则新闻,评我为这次救火的“救火英雄”。现在我还保留了一张照片,是当时在医院里,群众给我送鸡蛋时照的。

由此一来,学校特别看重我,觉得我还没有走出校门,就能得到周围群众的赞赏,于是让我填表入党。我填了表,学校很快通过了,通过之后才发现那时候我只有十七岁,离入党年龄还少一岁。所以我到1955年才算正式入党,成为全校学生中唯一的党员。

我家人在村子里看到报纸上说我烧伤了,急得不得了。后来我写信回去说,不要紧,都是皮肉伤,他们这才放心。这是对我比较有意义的一件事。

还有一件事,对我也很有意义。当时我胆子已经很大了,敢于给外面投稿。现在想来,如果当时《福建日报》副刊发表了我那篇小说,现在我可能不是一个评论家、理论家,而是一个作家了。我写了一篇剿匪的小说,《福建日报》副刊的编辑看了以后觉得非常不错,于是改了改,排版准备发表。后来他们发现作者只是个学生,还是个中学生,又觉得“是不是太幼稚啊”,就没有发表出来。但是他们把校样给我寄来了,印象中上面有很多红笔修改的痕迹。那篇小说是我真正的处女作,可惜没有发表出来。

三年级时,我看了一篇苏联小说,叫《古丽雅的道路》。这篇以苏联反法西斯战争为题材的小说,写了一个女英雄的故事,让当时的我非常激动。我写了篇读后感,给《文汇报》寄去。《文汇报》登出来了,大概不到一千字,很短的,还给我寄了五块钱。后来,在1980年代,《文汇报》编辑部找了三四十个学者座谈,我回忆起这件事情,他们笑道:“没想到你的处女作是在《文汇报》发表的。”当时收到这五块钱的稿费,觉得真的很多很多,好像怎么花也花不完,这记忆里的滋味真是令人难以忘怀。我常想,如果当时我那篇小说在《福建日报》副刊上能发表,而不是我的读后感被发表,或许我会走上创作的道路,但也许就不会来北京了。

学校很重视我,让我做各种事情:先是班长,后来是学生会主席、团组织书记。我几乎参与了学校所有的社会工作,包括演话剧、各种社会实践。这使我长了本领,使我知道怎么办事情。这些是和知识相辅相成的,用今天的话说,就是学会如何与人沟通,如何参加实践。所以龙岩师范对我来说是两方面的成长:一是知识的成长,一是实践能力的成长,这两点都很重要。最后面临分配,学校让我留在龙岩师范附小当小学教师。这样也就实现了我当初的梦想,一个月可以拿二十八块钱,我感到心满意足了。

龙岩师范是我永远不能忘怀的学校。我已经决定,我死后,我的这一万多本书,全部要捐赠给龙岩师范学校(现在已经改名叫龙岩中学)。当然,我也可以送给我们北师大和我们中心,只是我买的这些书,和学校、中心大部分是重复的。捐给龙岩中学则不一样,如果那里也正有孩子和当年的我一样在做文学梦,想读《浮士德》,那他们就能从我的书里找到《浮士德》,开辟他们的文学之路。

本来,我是决定要留在小学工作了。突然福建省教育厅来了公文,说这个班可以选四名同学去高考,但是只能考师范类大学。当时我想都没想,直接填了北京师范大学,另外两个志愿根本没有填。当时的想法是,行的话就来北京,见见毛主席,不行我就安心在附小,当我的小学教师,反正有二十八元钱啊!

可喜的是,我们四个人参加考试,四个都考上了,三个人来了北师大,一个去了华东师大。来北师大的三人中,我在中文系,一位在教育系搞数学教学法,现在已经退休了,还有一位搞思政教育,不到六十岁就去世了。华东师大那位同学毕业之后去了河南大学的经济系工作。

那一年,我选择了北京师范大学,决定了今后一生所走的方向。

北上求学路

那年夏天,我在田里弯腰割稻子的时候,听到邮递员的喊声:“童庆炳,你在哪里?你考上北京的大学了。”我拿到录取通知书之后,全村人都惊讶了,可我的母亲却发愁了。第一,没有路费。当时福建没有铁路,北上最近的铁路站在江西鹰潭,我们要路过宁化、邵武等县,一路上花费不小。第二,没有棉衣。北京寒冷,要带棉衣,家里却一件都没有。我母亲就在发愁,说这考上了,怎么供你去啊?我说这都不用发愁,政府会帮助我的。母亲问,政府会那么好,连你读书也来帮助你?果不其然,过了些天,龙岩师范来了通知,给我们四个人每人一百块钱的路费。这样我们就有救了。于是我又对母亲说,棉衣等到了学校,学校也会帮我们解决的。母亲始终半信半疑。

我去朋口,准备从那儿搭车到连城,到清流、宁化,一路北上,我母亲拉着弟弟、妹妹来送我。在朋口去县城的车站,母亲不停地流泪,说北京“寒人”,而她连一件棉衣也没有给我做。我安慰母亲说,到了北京,会有办法的。她泪流满面,好像生离死别的那种感觉。我现在觉得,她当时可能以为要送我去的北京,就像西伯利亚一样。我宽慰母亲,你担心的所有问题,都会解决。

汽车开动了,母亲也跟着汽车,慢步跑起来。那时我们当地流行妇女头上插一枝花,这花不是真花是假花,花的簪很长,母亲一路跑,她头上的花也一路跳动着。我也一直探出窗户摇手,直到母亲的身影消失在视线里。

我们从连城到北京,一共走了十五天。为什么要走这么久呢?因为当时我们那里的长途车,是一个县城一个县城走,比方上午八点开动,下午两三点到另外一个县城,然后车就不走了。我们没有办法继续向前,只好住客店,第二天早上起来再赶另外一趟车。从连城到闽北的邵武,大约就走了一个多星期。

到了鹰潭,我们才第一次看见火车,以前只是在书本上见到过,这次是真的坐上了,从鹰潭到上海。当时觉得时间来得及,为了省钱,我们就买了慢车票,从鹰潭到上海,走了整整两天。到上海以后,我们觉得浑身难受,因为在家里,每天都要洗个澡,甚至洗两三次。可是一路下来,十来天过去了,一次澡都没洗。

在上海,有一次到了南京路,那是一条很宽的马路,我们要穿过去,但就是过不去,不敢过。那时候没有斑马线之类的,我们每次快走到中间的时候,一辆车就呼啸过来,我们赶紧退回来。这样来回好几次,最后我们看了好几遍,看准时机才小跑了过去,当时觉得真是惊心动魄。

这上海实在太大了,我们几个到了上海,决心要好好吃点东西,于是到一个小饭铺,店名上写着“阳春面”。我们觉得一定很好,每人要了一碗,结果上来一个个超大的碗,面条很粗很粗,里面有高汤,而且汤可以随便添。我们是第一次吃到面条,觉得也不是很好吃,可是很便宜,才三分钱,这是我们在上海吃过最贵的东西了。

然后我们去洗澡,到澡堂就闹笑话了。澡堂每个铺都有布的拖鞋,这布拖鞋是供洗前洗后用的,结果我们到处找洗澡用的木屐找不到,于是不管三七二十一,穿着布拖鞋就直接进浴室了。这惹来了澡堂里那几个大师傅远远地叫,“这不行!这不行”,我们也听不懂上海话,直到进了澡堂,把布拖鞋全弄湿了,大师傅才赶上来制止我们。这是我们在上海出的一个洋相。

在上海停留了一天,有一个人留在上海的华东师范大学,我们另外三个又买了慢车票上北京。这慢车从上海出发,要三天三夜才能到北京。这车是所有的小站都要停,农民种地挑着肥上来,下一站下车去施肥。

经过十五天的跋涉,我终于从福建西部小小的连城县来到了北京城。到北师大之后,我母亲担心的那些问题都解决了。我报名之后,学校总务处说,只要写个申请,要什么就给发,比如棉衣、绒衣——当时普遍还没有毛衣,就穿绒衣,红的绿的,各种颜色都有——一身的棉袄、棉裤、棉帽子。当时我正年轻,有这些就很满足了。

本文节选自

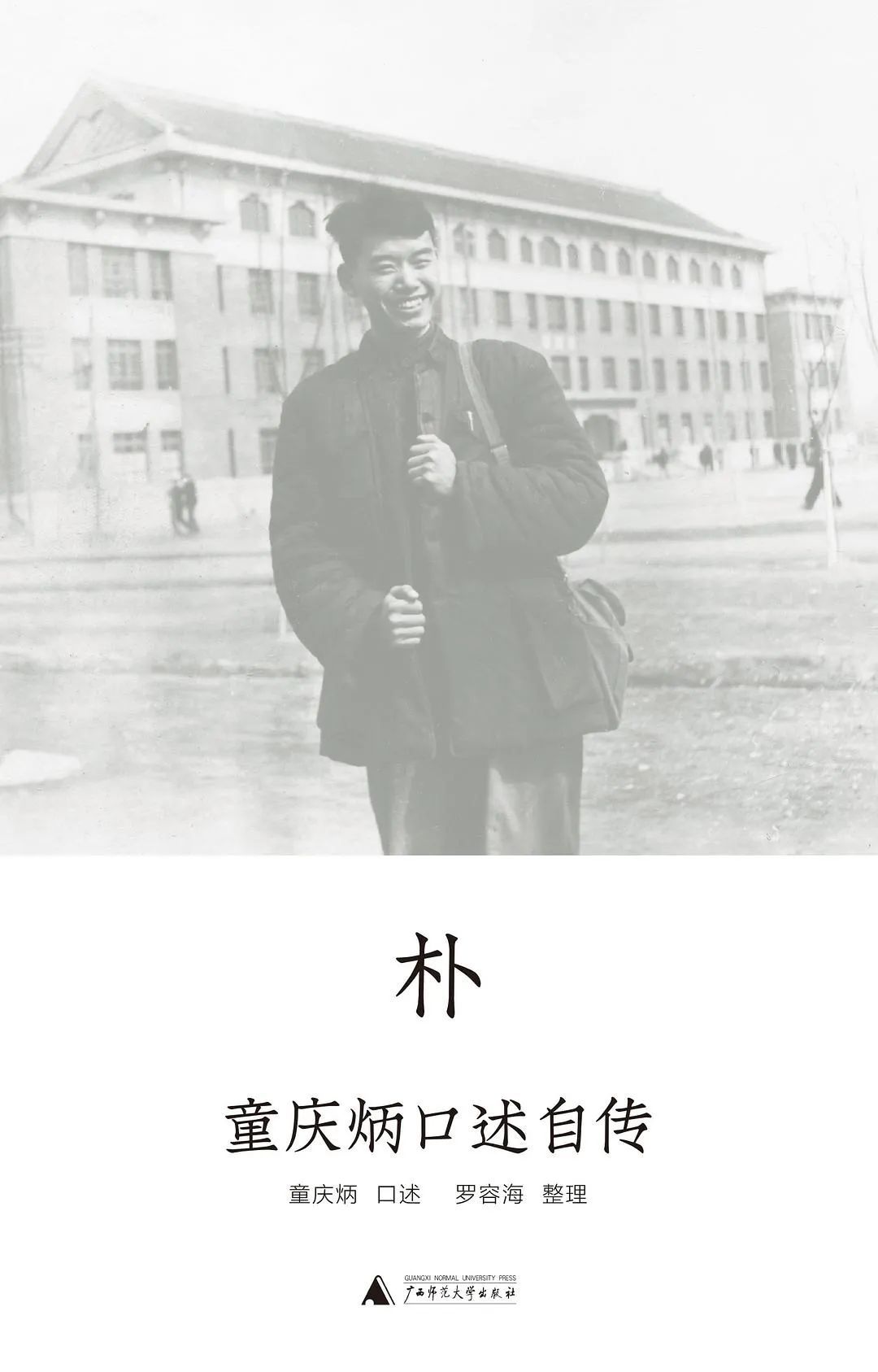

《朴》

副标题:童庆炳口述自传

作者:童庆炳

整理:罗容海

出版社:广西师范大学出版社

出品方:一頁folio

出版年: 2022-1