图像与历史研究 | 丢掉语言之后——徐冰《背后的故事:鹊华秋色图》的一个解读视角

独家抢先看

编者按

本栏目文章来自山东省一流本科课程《美术批评方法与实践》结课作业和专业实践课成果,主要分为“沂蒙题材美术研究”、“艺考之路”、“山东美术史论研究”、“非物质文化遗产研究”、“图像与历史研究”、“艺术家个案研究”等多个专题系列。

丢掉语言之后

——徐冰《背后的故事:鹊华秋色图》的一个解读视角

作者:刘笑 指导教师:沈颖

丢掉语言

我想变成摇动的树木

变成十万年前的云朵

变成鲸鱼的歌声

此刻我回归无名

眼睛\耳朵和嘴巴被泥土堵住

已把手指托付给星星

——谷川俊太郎

在首届济南国际双年展上,徐冰展出了最新创作作品《鹊华秋色图》,这一主题的选定具有明显的地域文化元素的融入,使一件具有地域符号的经典作品,经由当代语言的重塑获得了新的内涵。我们可以看到,这件作品在创作思路上延续了《背后的故事》这一系列创作。一片毛玻璃,正面是一幅完整的山水画作品,而玻璃的背后,是一些草、塑料、纸等物,正面那幅完整的山水图景正是由这些物品所构成。它不仅与地域文化的资源直接相关,引领我们重新审视绘画语言系统背后的原始材料,从一个代表地域文化的“符号”返还到自然——它被抽象总结之前的真实构造,又从符号背后的真实返回了地域本身。

背后的故事:鹊华秋色图,和动力——首届济南国际双年展,山东,2020

这件作品是构成徐冰艺术体系中的一环,甚至需要追溯到他最早的代表作,去体悟艺术家观念表达的脉络。从《天书》《地书》到《英文方块字》《魔毯》再到《文字写生系列》《芥子园山水卷》,可以看作是艺术家对“符号”的颠覆、创造、转换、运用过程,涉及到了标记符号、绘画符号、文字符号,所探讨的问题包含了有关符号的构成形态、符号与文化、符号与自然之间的深层思考。尽管他也有《何处惹尘埃》或者《在美国养蚕系列》这样有文化厚重感、发人深省的作品。但是透过观察徐冰的文字系列、写生系列能够看到他跳出艺术内部来思考问题,在历史与文化、传统与现代、东方与西方、媒介与现实之间贯穿始终的关切点,潜在地与20世纪结构主义与符号学的兴起构成呼应,可以有线索地的理顺其艺术思考和实践的来来去去。

一、解构文字

文字作为社会性的文化符码本身,在历史的、连续性的进展中加入了意识形态的陈述,它是暗含的、不必言明的,习惯性地渗透在使用的过程中。徐冰的《天书》制作了看起来真实的、却无法识别的假文字,打破了符号文本的自觉与使用的无意识,使语言符号的“能指与所指”“组合系统”“内涵与外延”彻底颠覆了。徐冰的《天书》与马格利特《这不是一只烟斗》有着异曲同工之妙,看起来逼真的烟斗下面却写着“这不是一只烟斗”,使“绘画不是确认”,而在徐冰这里“文字不是信息”。

「天书」美国,德州,德州大学奥斯丁分校布兰顿美术馆,2016

为了让虚假更真实,他使《天书》伪装成一部很有分量感的线装古本典籍,在制作上是纯粹的手工刻制,采用正派的宋体字,亦拥有完整的目录、页码,完成了文字场域所必须达成的一切,让初步看到的人都忍不住屏住呼吸、谨慎庄严地对待,艺术家精心的制作态度和足以乱真的伪装,在不知不觉中极具力量地唤起了人们对“文字”“文化”的尊重。

地书:曼彻斯特的一天,英国曼彻斯特国际艺术节,2021

在“组合系统”上,艺术家对每一个文字都进行了拆解、重组,却要求这些字最大限度地像汉字却又不是汉字,他们看起来符合汉字造字的逻辑规律,在选择字体上强调了“抽空”的原则,尽可能不带有任何个人情感与风格的指向,包括在一整页之内的节奏,颠来倒去放在最恰当的位置,都考虑周到。因为与我们使用的汉字有着紧密的外形上的联系,让我们的眼睛相信它是一个“汉字”,可是却无法再完成“识别”这一步骤。那个自然地,快速地令人毫无察觉的语言逻辑系统不得不缄默,走出被操控的“表意”的周边。最终,形体再现与语言说明、能指与所指实现了分离,这些“汉字”以及由此包装起来的一切均停留在形象的层面,并仅此这而已地实现与世界的关联。

到这里,我们的使用文字符号的逻辑完全被颠覆,《解字卷》用无法解释来解释,完全打破了“解”的本然意义,无需试图找到什么。切断了符号逻辑的强大惯性,看似是真实的文字却实虚假的,可是这虚假中却使它成为纯然的符号本身。在一场试图再现文本功能以及在排版、纸张、装订等形式的“虚假”安排之中,汉字的叙事视野被弱化了,它不再需要被当成传递信息的工具去交流、记载、传达,视觉图像的部分被强化了,成为仅仅被“观看”的符号而存在,在富有仪式感的“颠覆”过程中显得更纯粹了。

面对文字在日常习惯中无所不在的渗透和由历史积淀而来的文化语境,非由视觉真实引发从相信到怀疑的心理落差无以反思符号的制造与使用;非以破坏的手段无以使“非使用”的部分显现出,每个人在符号面前都变得平等了起来,正如我们现代人也读不懂苏美尔石碑一样。

二、创造字符

符号与文化相激相荡,在一系列社会因素、媒介以及主体的变化中产生变化,《英文方块字》是徐冰在纽约新的文化背景下的创想,他找到了中文和英文之间的形式中介,使英文字母的书写“方块化”,组合为汉字的模样。和对汉字符号的颠覆相比,《英文方块字》更像是在造字般的“创造符号”。

《英文方块字书法入门》教科书内容,1994-1996

《英文方块字》基于英文字母表,由字母组合成不可直接“识别”的“伪汉字”,尽管保持在汉字的“方块”结构中,却无法运用汉字的表意系统通向可理解的大门。如果运用有表意的英文单词来组合,它可以反向推导出含义,例如《春晓》中看不懂却又近似的中文字,按照中国书法写诗的格式书写,解码之后是这首诗的英文翻译,“伪汉字”实现了“真英文”。英语国家和汉语国家的人在经过转换的字母表中,达成了可传递、可交流上的平等。他采用“扫盲补习班”的形式,让英语国家的人超越对于方块字的认知,去体验东方造字结构、书法形式,让中文国家的人去找到“不可识别”被后的含义。

《地书》同样尊重了不同文化背景和地域习惯下的人,仅仅借助于生活经验便可读取信息。这些经过不断地收集、推敲、调整的各类标识构建出一套国际通用的标识符号系统,包括“语法”部分的人称、动词、形容词、介词、语气词,使视觉感知的直接性具备当代信息社会的价值。一旦符号的创建成为可能,生活中方方面面的事情都可以在新的符号中完成表达和转换。在《魔毯》中,徐冰用新的符号来书写不同宗教和理论典籍的段落、片语或诗句。《魔毯》的第三个版本是用深浅颜色织出一个方块字,可以读出“belief”和“lief”,在形式结构上和内涵意义上把握到了中英之间隐秘而精妙的联系。

魔毯—— "Belief",新加坡首届双年展,2006

三、重返迹象

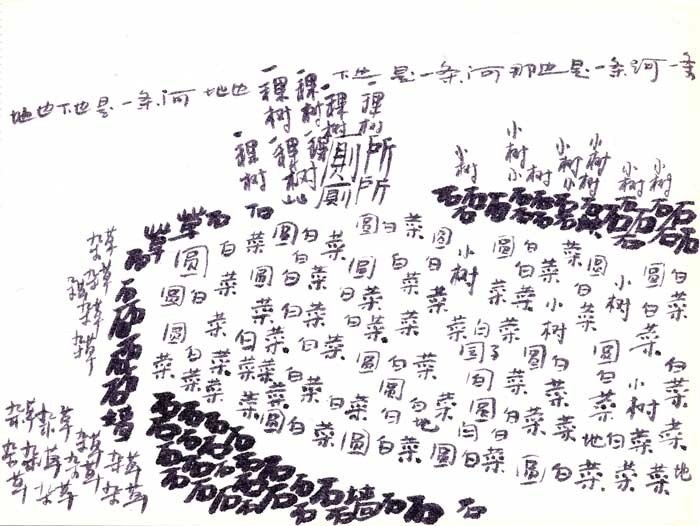

如果说《英文方块字》是在中西方不同文化体系间符号的转换,那么《文字写生系列》则是在文化系统内不同专业体系之间的符号思考,由“书画同源”而达“书画同构”。也许是对文字书写、刻板的长期经验,徐冰从一开始即发现了汉字的独特性。作为象形文字符号的汉字本身,在起源上书写也是图画,是可以“看图识字”的统一,经过漫长的文化积累和文明延展,书写符号与绘画符号呈现出越来越清晰的分野。中国文字在《文字写生系列》中,徐冰用文字组合成山水画,文字在画面中承担标记和表意的功能,并在文字书写的形式上向作为绘画符号的笔墨、线条、皴法、点染靠近,例如“个”字写成竹子图案,“石”字写成岸边岩石,可识别的形态在书写的组成部分中透露出来,经由长期文字使用所构成的思维逻辑与对传统中国画的欣赏,使经由符号转换的整个画面看上去仍是一幅完整的山水画,汉字与绘画之间达成平等的透明结构,在“写生”所代表的现实真实“迹象”中完成了确认和在场。

读风景-喜马拉雅写生,Kiasma美术馆,芬兰,1999

文化的进程趋向于对抽象和象征的掌握,而倾向于“迹象”的退化,徐冰在《文字写生》系列中“重返迹象”,并在《芥子园山水卷》中得到更鲜明地表达。他认为《芥子园画传》就是对绘画上一套完整的符号模式化的总结,对于自然万物成熟的范式总结,相当于绘画体系中的“字典”或基础的工具书,徐冰将这些符号化的素材重返于山水画,重返于自然之中。从自然中创造的山水画,从山水画中总结的符号模式,以另一种方式回到原点。

这种类似把“倒带”一样的创造思维还有《鸟飞了》,这个由地面延伸至天花板的装置作品以五百个由不同书体制成的“鸟”字在展厅中构成一群鸟在飞的现实形象。尤其是在这件作品中,徐冰以生动的形态展现了文字在中国文化脉络中的嬗变,从简体、繁体,再到楷书、隶书、篆书,直至回溯至象形的状态。这样就使文字符号与自然产生的关系,从抽象的符号回溯到了自然,返还到对自然的抽象总结之前。

鸟飞了3,纽约,摩根图书馆与博物馆,2011

四、回归实体

《背后的故事》的思路原型,将生活中不起眼的物品材料组织起来,经过毛玻璃的效果而在观看中成为一幅典雅的山水画,自然的物品就这样经过一块玻璃,通过光线的设置,转化成为中国画的笔墨符号,而其美学的功能无非是一种文本表象,所组织和凝练出来的艺术的表达语言是一种代表性的东西,却并不是实体本身。

符号作为人为构建的产物,是次一级的替代物,却不是事物、现象或事件本身,在特殊的心理基础上层层复叠,越来越细分,充当着概念媒介的作用。符号特性中的媒介性一方面带来信息传递的灵活、便捷,一方面也导致了现实世界与人类经验世界的混乱,用符号来代表事物的在场,与现实之间是被分割的二元性,引发物我分离,以至于忘记了符号最初的本源,忘记了我们总是通过特定的文化方式来辨认世界。正如柏拉图说的“影子”的“影子”,与理念世界隔着两层。

媒介物的表达代替会使经验的本质变得暧昧,而徐冰揭开符号背后的秘密,让我们去原原本本地理解我们所遇到的事物,去直面现实事物。正是从这点来说,徐冰的创造触及了“现象学还原”,把那些逻辑的、概念的、抽象的还原为具体的、活生生的直观把握。一旦想到这里,我们就开始想要去寻找构成一幅画面背后的实体,一个符号背后的真实物,追寻现实与迹象,从沉浸于《鹊华秋色图》的符号美感一跃去想象七百多年前的鹊山和华不注山,丢掉语言之后,一种由现实链接历史之感油然而生,作品所提供的况味变得更加深刻复杂了。

德勒兹在《福柯集》中所说:“图像不是精神的给定物,而是存在着的现实”。徐冰毫无保留地打开背后的深藏的秘密,让我们思考,那些信以为真的眼见为实有着出人意料的意外,让我们重新思考,表面所代表的东西并非是组成它的实体本身。让我们从观看符号回归到观看实在本身,把对现实陈述从符号的全套中解放出来,走向直接存在的诸物。

徐冰灵活运用着“万物皆可为符号”,并通过恰当的中介重新唤醒原本的“整一”。对符号提出质疑和改造的时候,也就同时质疑了长期的概念抽象以及约定俗成的“事物代表”,提醒我们注意“符码”“语言”与对象之间的关系,进而反思现实对象的编码过程以及这背后我们认知世界的机制。他在这场文字与概念、符号与形象之间广阔的思维运动中,阻隔符号的历史与认知的连续性而开辟了一条反向的道路,祛除和解蔽那些附着物,弥合真实的断裂与突然的变化,重新发现被符号所遗失的现实症候与迹象,寻回符号之外被忽视了的特点或未被穷尽的新质。

背后的故事:树色平远图,尤伦斯当代艺术中心,北京,2018

(特约编辑:李豆)