摘要 : 青牛白马的传说与祭仪是契丹文化颇具特色的标志性元素,既有研究多存未尽之义 。青牛白马 作为盟誓牺牲的核心功能,实根植于唐代中后期契丹集团二元汇聚的来源与结构,此为其“神”,与天神、地祇 的对应祭祀关系则定型于辽朝建国后的改造,此为其“形”。作为一种文化形态,形神毕俱的青牛白马并未伴 随契丹王朝覆灭而消散,而是下沉到历史的深处,借由燕地的枢纽作用,对中原、草原两大系统产生了深远影 响 。前者以金元通俗文学为媒介,引得汉地民众多相效仿,后者则以元室北迁为契机,塑造了有明一代蒙古、 满洲的盟誓面貌 。在长时段历史脉络中观察消逝古族文化之升降,是这一个案所具有的典型意义。

关键词 : 契丹 ; 青牛白马 ; 辽朝 ; 盟誓 ; 文化形态

青牛白马的传说与祭仪是契丹文化颇具特色的标志性元素,也是探寻其早期历史的重要线索 ; 放眼 古代北方民族,传说先祖之坐骑与祭祀牺牲合一的情况并不多见,故深为民族史、民族学研究者所重。 然既往成说颇存未尽之义,视野又多囿于有辽一代,对此文化形态自唐至清近千年的赓衍轨迹未遑措 意,实有必要重加检讨 。借此个案,我们希望探索在长时段历史脉络中观察消逝古族文化升降的可能路 径。

一、“青牛白马”的原生情境与精神内核

关于契丹的青牛白马传说,最通行的记载见于元修《辽史 ·地理志》“上京道 ·永州”条 :

有木叶山,上建契丹始祖庙,奇首可汗在南庙,可敦在北庙,绘塑二圣并八子神像。相传有神人乘白马,自马盂 山浮土河而东,有天女驾青牛车由平地松林泛潢河而下。至木叶山,二水合流,相遇为配偶,生八子。其后族属渐 盛,分为八部。每行军及春秋时祭,必用白马青牛,示不忘本云。①

曾有前贤将此段文字推为“有关青牛白马传说的最权威、最准确的记载”②,这在某种程度上代表了很 长时期内学界的普遍认识 。研究者多倾向于将上述文字看作铁板一块、来源相同的文本,将首句有关奇 首可汗的记载与青牛白马的传说视为一体,以奇首可汗为后文所见乘白马之神人(男性始祖) ,可敦为 驾青牛车之天女(女性始祖) 。然此说的立论前提并不成立,新近研究指出,上引文段实乃元朝史官拼 合不同史源的产物,以“相传”为界,之前当系金人陈大任《辽史 ·地理志》旧文,其后则出自由辽入宋的 归明人赵至忠所著《阴山杂录》。 青牛白马与奇首可汗本为不同传说,都是对木叶山契丹始祖庙设有一男一女及八子塑像这一现象的解释,但具体内容大相径庭 ; 元末史臣注意到陈大任旧志所记“绘塑二圣 并八子神像”之情形刚好可与赵至忠笔下立始祖及八子遗像于木叶山的记载相合,遂将两个彼此独立 的契丹祖源传说杂糅起来。① 如此看来,惟有破除元人所作二手文本的影响,单独审视青牛白马传说,才 有可能真正揭开其中的奥秘。

元朝书贾所作《契丹国志》保留了更为完整的传说文本 :

本其风物,地有二水。 曰北乜里没里,复名陶猥思没里者,是其一也,其源流出自中京西马盂山,东北流,华言 所谓土河是也; 曰袅罗个没里,复名女古没里者,又其一也,源出饶州西南平地松林,直东流,华言所谓潢河是也。

至木叶山,合流为一。古昔相传有男子乘白马浮土河而下,复有一妇人乘小车驾灰色之牛,浮潢河而下,遇于木叶 之山,顾合流之水,与为夫妇,此其始祖也。是生八子,各居分地,号八部落 …… 立遗像 ( 始祖及八子) 于木叶山,后 人祭之,必刑白马杀灰牛,用其始来之物也。②

此段自“古昔相传”之后与上引《地理志》“相传”以下文字大旨相同而细节略有出入③,属于同源异流的 文本,总体而言,《契丹国志》所引当更接近赵至忠记载的原貌 ; 至于“古昔相传”以前文字,则是独见于 《契丹国志》的珍贵记载,详细交代了传说产生的地理背景,即潢水与土河这两条不同来源、朝向的河流 至木叶山汇合,构成了青牛白马传说的核心脉络。

很长一段时间里,学界通行的说法是将传说中白马一支对应于奇首可汗或是辽朝皇室阿保机家族, 代表男性、天神,而将青牛一支解释为女性、地祇,对应辽朝后族之审密氏或回鹘述律后家族 。此类观点 受到元修《辽史 ·地理志》将奇首可汗与青牛白马两说混杂的误导,因而存在较大偏差。

值得注意的是,在辽人有关祖源传说的叙述中,当朝统治者无论皇族、后族,都是以女性始祖形象出 现的 。在现存辽代石刻文献中,有两条材料与青牛白马传说直接相关 : 其一为咸雍八年( 1072) 《耶律宗 愿墓志》: “越自仙軿下流于潢水,肇发瑶源 ; 神幄梦雹于玄郊,有蕃宝胤。”④ 其二为大康二年 ( 1076) 《兴宗仁懿皇后哀册》: “昔年偶圣,仙軿从水以下流 ; 今日辞凡,龙辔拂霄而高驾。”⑤ 刘浦江首次发现并 正确指出二者的前半部分皆用青牛白马典故,所谓“軿”是一种妇人所乘有帷盖之车,“仙軿”即指天女 所驾青牛车。⑥然而问题到此并未完结,需要进一步追问的是,当时人谈及青牛白马传说,为何会不约而 同地仅强调自潢水而下的青牛一支,而绝口不提白马一支? 《耶律宗愿墓志》墓主为辽朝皇室家族的男 性成员,《兴宗仁懿皇后哀册》则为后族女性,系阿保机皇后述律平之后裔⑦,其先出自回鹘 。如此看来,辽朝的两大统治家族,族属不同、男女有别,却均将先祖追溯至契丹的女性始祖青牛一脉,这显然是 以往将辽朝皇族对应白马、后族对应青牛的观点所无法回避的问题。

与此相应的是,在另外一则反映契丹来源二元性的祖源传说中,得到契丹统治者推尊、祭祀的也是 女性始祖 。武珪《燕北杂录》记载了辽道宗清宁四年( 1058) 柴册仪上祭祀的先祖有唤作“赤娘子”者,并解释云: “番语谓之‘掠胡奥’,俗传是阴山七骑所得黄河中流下一妇人,因生其族类,其形木雕彩装,常 时于木叶山庙内安置。”① 从中可以看出,辽朝国家祀典中只有赤娘子的位置,至于阴山七骑云云则是其 得自民间俗传 。赤娘子作为自黄(潢) 河上游漂流而下的女性始祖形象得到推崇,与上面两方墓志对青牛妪的强调可谓异曲同工,反映出在辽朝统治阶层的传说叙述中,侧重、突显自潢水而下的女性始祖,而 有意无意地忽略另外一支。②

新近研究指出,契丹集团在北魏时原本居于今朝阳以北、辽水以南,地近高丽,至武周时期西进、南 迁至土河中上游、滦河流域,逮开元年间可突于叛唐兵败,北奔奚地,首次进入潢河上游一带 。这一时期 契丹的组织结构和人群来源发生很大变化,众多新成员在对唐作战中加入其中,后来的辽朝皇族阿保机 家族及后族述律氏家族即属此列 。作为很晚方才加入契丹集团的外来者,阿保机家族在开元以前从庆 州黑山北部迁徙到潢水上源龙化州一带,继而由此迁至潢、土交汇的永州附近,这一迁徙路线反映在始 祖奇首可汗的传说当中。③这些考证结论对于重新认识契丹族源传说具有重要意义,据此可以对青牛白 马的内涵及产生背景给出新的解释 : 此传说很可能反映的是开元后期,曾居于土河中上游、滦河流域的 契丹旧部与此前即处潢水上游一带的诸政治体交汇融合的历史 。 当是时,可突于所率契丹旧部为唐军 所败,北奔至潢水上游,构成后来所谓遥辇时代的汗族,这支力量在传说中被描述成“乘白马浮土河而 下”的男性始祖 ; 在此之前即居于潢水上游包括阿保机、述律氏家族在内的诸低级政治体被整合进契丹 集团,正是传说中“驾青牛车由平地松林泛潢河而下”女子形象的原本指涉 。作为承载记忆的实体,潢 土二河交汇的木叶山设立祭祀场所的最初功能也应该是纪念新旧两种势力的交融,开启了契丹发展史 的新纪元 。只不过在漫长的政治博弈中,作为传说中女性始祖的代表,阿保机、述律后两大家族后来居 上,最终胜出并建立王朝,掌握了历史叙述的话语权,他们的后裔谈及此说时偏执一端自在情理之中。

正因为产生时代的历史情境是不同政治力量的联合,青牛白马传说呈现出突出的二元性,与此相对 应,青牛白马祭仪在草创之时亦当具有明显的会盟、盟誓功能,所谓“刑牲而盟”,青牛、白马的本义正是 盟誓上象征不同势力来源的牺牲,这一精神内核在后来的衍变过程中时隐时现,影响深远 。既往研究者 常将青牛、白马视作契丹理所当然的图腾,比之蒙古的苍狼、白鹿,但正如日本学者蒲田大作所指出,传 说中的契丹八部为神人、天女所生,白马、青牛只是其坐骑,仅起到陪衬作用,不能混同于典型的兽祖传 说。④更重要的是,从本节的解读可以看出,整个青牛白马说的核心信息在于潢水、土河、木叶山,提示了 遥辇时代契丹的两大来源,是特定历史阶段的反映,而青牛、白马的定位是多方会盟时所用牺牲,恐不能 贸然冠以“民族图腾”的名头,其象征意义亦不宜高估。⑤

二、“青牛白马”在辽朝的改造与定型

青牛白马传说是契丹北迁后新旧两股力量汇合的反映,这种二元叙述在遥辇时代为后起的阿保机 家族提供了认同依据,对其发展壮大以致建立王朝起到过积极作用 。然而在整套叙述中,阿保机家族只 是作为青牛一支的一部分出现,这在建国之后自然就显得不合时宜 。从《契丹国志》所引赵至忠记载来 看,青牛白马较原始的面貌应为 : 契丹始祖是有着不同来源的一对男女,后人为纪念他们在木叶山立始 祖庙,以其坐骑青牛、白马进行祭祀 ; 青牛白马既是承载了二元会盟历史记忆的祖先传说,同时又是祭祀 仪典所用牺牲,属于密不可分的一体两面 。辽朝建立以后,对二者加以切割,一方面在官方叙述中不再 强调作为传说的青牛白马,舍弃原本的集团祖先记忆,淡化二元会盟的精神内核 ; 另一方面则保留了青牛白马作为牺牲的形式,并将之定格为对天神、地祇的祭祀,赋予了新的政治文化意义。

在传说层面,辽朝独尊皇族自家先祖,遥辇时代二元融汇的痕迹逐渐隐没 。 以太宗会同四年(941) 纂修《始祖奇首可汗事迹》为标志①,辽朝正式将阿保机家族先祖奇首可汗奉为整个契丹集团之始祖, 原本遥辇时代纪念白马男子与青牛女子二元融汇的祭祀场所木叶山,也被改造为祭祀奇首可汗、可敦的 地方 。如此一来,辽朝皇族不再只是原本传说中女性始祖的一员,而是唯我独尊的存在,彻底用家族历 史取代了整个集团的历史,重塑了族群记忆 。正因如此,在耶律俨《皇朝实录》及源出于此的陈大任《辽 史》中,木叶山始祖庙供奉的是奇首可汗夫妇及其八子,代表了辽朝官方的口径 。与此相对,赵至忠则 称此始祖庙所供奉的是白马男子、青牛女子,很大程度上保留了当时的民间记忆,从中亦可窥见,契丹王 朝虽未将青牛白马传说纳入官方叙述,但并未禁绝此说,这也是其在辽人墓志中仍偶有出现的原因。

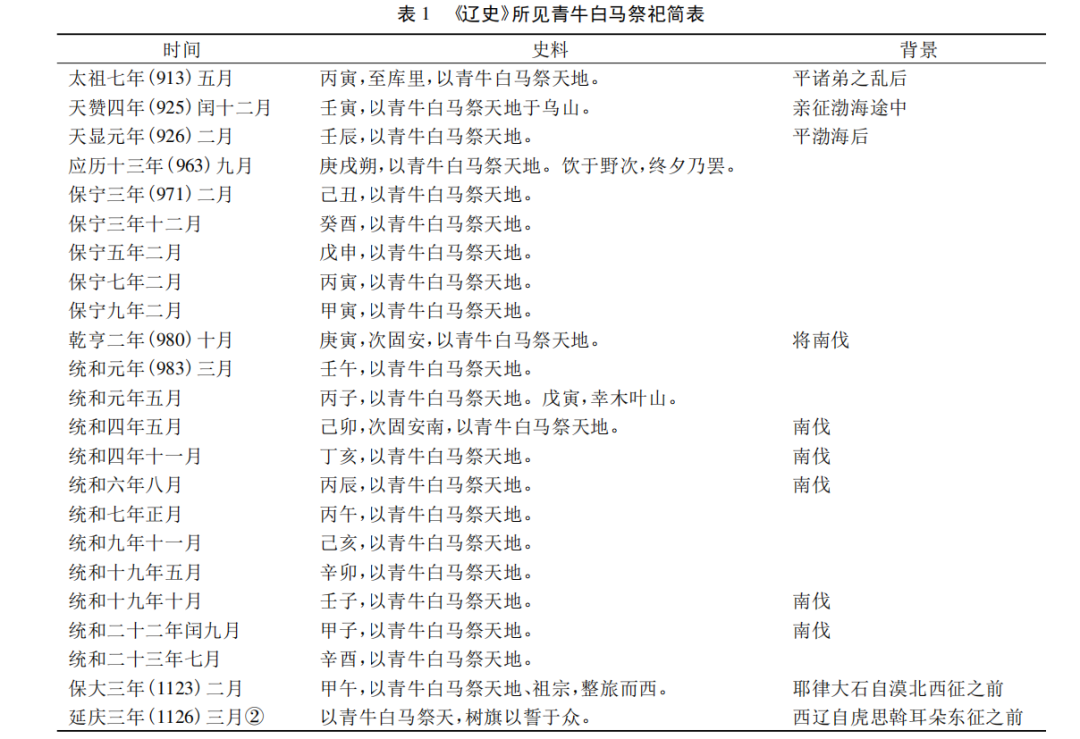

祭祀方面,青牛白马作为二元会盟牺牲的象征意义在官方叙述中隐而不彰,具体祭祀的内容与形式 也发生了变化 。兹将《辽史》所见青牛白马祭祀的情况列于表 1 并作分析如下。

(一) 祭祀对象

表 1 中所列祭祀凡 23 次,除末栏外,皆表述为以“以青牛白马祭天地”,可见祭祀对象为天、地二 神 。那么,这里的天神、地祇与原本传说中的白马男子、青牛女子有何关系?

《辽史 ·淳钦皇后传》记载了一则颇显离奇的故事 : “(淳钦后) 尝至辽、土二河之会,有女子乘青牛 车,仓卒避路,忽不见 。未几,童谣曰: ‘青牛妪,曾避路。’盖谚谓地祇为青牛妪云 。太祖即位,群臣上尊 号曰地皇后 。神册元年,大册,加号应天大明地皇后。”② 以往研究者多据此认为地祇即青牛妪,象征契 丹女性始祖③,而述律后编造这一传说就是要将自己等同于契丹的女性始祖,为回鹘与契丹的结合提供 依据。④ 与此不同的是,康鹏指出在早期的传说版本中,契丹女性始祖都是比较含糊的女性形象,没有任 何迹象表明青牛妪与地祇有什么瓜葛,青牛妪即地祇应当是比较晚出的说法 。淳钦皇后正是通过青牛 妪避路宣示自己就是新的地祇,取代了原先的旧地祇青牛妪。⑤

康氏所论颇具有启发意义 。不过在我看来,辽朝建国后的改造并非局部的调整,而是整体的替换。 既然原本就没有所谓地祇,何来新旧之别? 阿保机建国前后,基于契丹本身的信仰,糅合华夏政治文化, 自称天皇王,以述律为地皇后,打造成天神、地祇的象征,实现了自我神圣化。《周易 · 说卦》曰: “乾为 马,坤为牛 …… 乾为天、为圜、为君、为父 …… 坤为地、为母……”契丹王朝的青牛白马祭天地实以白马祭天、青牛祭地(说详后文) ,对应关系与《说卦》完全一致 ; 与此相类,天皇王、地皇后与人皇王(阿保机 长子突欲) 的称号,亦与《周易 · 系辞下》天、地、人三才的理念正相契合 。这些显然都是精心设计的结 果,种种迹象表明,阿保机变家为国前后,韩知古、韩延徽等汉人谋臣曾起到重要的引导作用,一个主要 表现就是利用华夏政治文化元素为其鼓噪宣传,如建国前夜所谓“君基太一神数见”的记 载 即 是 典 型。①所谓“青牛妪,曾避路”,实际上意味着以阿保机(天神) 、述律后 ( 地祇) 为代表的全新信仰体系的 确立,旧的祭祀对象白马男子、青牛女子退出历史舞台,这一系列改造绝非淳钦皇后个人所能完成,而是新生的契丹王朝权力意志的集中体现 。信仰体系改换之后,青牛白马在国家祭祀的层面只剩下形式上 的延续,而原本的历史情境和象征意义则被完全抽空。

(二) 使用场合与规程

表 1 中约半数的祭祀皆与征战有关,其余具体背景不详 ; 祭祀场所并无一定之规,往往临时随地而 祭,与祭拜木叶山始祖庙绝大多数情况下并不重合 。前引《地理志》文本称“每行军及春秋时祭,必用白 马青牛”,《辽史 ·兵卫志 ·兵制》亦称“凡举兵,帝率蕃汉文武臣僚,以青牛白马祭告天地、日神,惟不拜 月 ”③,后者的直接史源为宋《两朝国史 · 契丹传》④ ,两处志文皆谓青牛白马祭祀主要在战时使用。 《辽史 · 礼志》“皇帝亲征仪”条曰: “将出师,必先告庙 。乃立三神主祭之 : 曰先帝,曰道路,曰军旅 。刑青牛白马以祭天地 。其祭,常依独树 ; 无独树,即所舍而行之。”① 所谓“独树”是北族祭祀用来悬挂牺牲 的常见物什②,出现在这里当是为了放置切割好的青牛、白马 。关于以牺牲祭祀天地的详细情形,《礼 志》所记“祭山仪”叙述较详: “设天神、地祇位于木叶山,东乡,中立君树 ……牲用赭白马、玄牛、赤白羊, 皆牡 。仆臣曰旗鼓拽剌,杀牲,体割,悬之君树 。太巫以酒酹牲 …… 执事郎君二十人持福酒、胙肉,诣皇 帝、皇后前 ……皇帝、皇后一拜,饮福,受胙 …… ”③ 其中所用牺牲除马、牛外尚有赤白羊,与皇帝亲征仪 略有不同,然“君树”即对应“独树”,而“杀牲,体割”的最终结果则是由帝、后受胙,两者合观不难推想 青牛白马祭天地的大致流程 。总体而言,青牛白马祭仪在辽乃国之重典,不轻易使用,且规制隆重,就现有资料判断,多与行军出征有关,或亦部分保留了凝聚、整合不同力量的原始功能。

( 三) 使用时段

冯家昇指出,自统和二十三年( 1005) 以后至辽末,《辽史》中看不到青牛白马祭祀的相关记载,认为 当与契丹信仰佛教后减少甚至禁止杀生有关。④刘浦江从辽朝佛教的整体情况出发,对这一判断表示认 可。⑤是说大体不误,不过如果考虑此种仪式所适用的场合,可能会有更为周严的解释 。统和二十二年 末澶渊之盟以后,契丹对外用兵骤然减少,主要作为行军仪的青牛白马祭祀自罕有用例,但并不意味着 彻底禁绝,一旦情势需要仍会施行 。此外,《辽史》记载多有疏漏,上述统计恐不足以涵盖全部 。宋人范 镇《东斋记事》记载青(灰) 牛白马传说后称“此事得于赵志忠 …… 契丹祀天,至今用灰牛、白马”⑥,赵氏 入宋已在兴宗重熙十年( 1041) ,“至今”云云显然不会是指向三四十年前,可见晚至兴宗前期仍会行此祭仪 。辽中期以后有可能沿用青牛白马祭天地,构成了辽季耶律大石复兴此礼的现实基础,更深刻地影 响了该文化在后世的下移。

经过祖先传说的改换、祭祀对象的替代,遥辇时代青牛白马文化的核心内涵在辽朝官方的意识形态 话语中难觅踪迹,只能在民间传说和祭祀礼仪中沉淀下来,而白马祭天、青牛祭地的对应形式和祭祀规 程则亦由此确定,为后世所遵循 。就青牛白马的文化形态而言,契丹建国以前来源的二元性所带来的联 盟、盟誓性质可谓其“神”,辽朝建立以后的改造与定格则可谓其“形”。神形毕俱的青牛白马,并未随着 契丹王朝的覆灭而烟消云散,而是逐渐下沉、渗入历史的深处,甚或成为某种社会文化基因,对中原汉地 与草原北族都产生了深远的影响。

三、青牛白马祭仪对中原汉地的影响

刑白马为盟,无论华夏、北族,皆属古已有之,但将牛、马并用,以青、白相别,且对应天、地祭祀,则无 疑为契丹人首创,后世与之相类的盟誓、祭典皆可溯源于此,惟具体表述稍有不同,或作乌牛白马,或作 黑牛白马,其实一也。

让我们从最熟悉的文学作品说起 。 明嘉靖本《三国志通俗演义》开篇桃园结义一节记张飞语曰 : “我庄后有一桃园开花茂盛,明日可宰白马祭天,杀乌牛祭地,俺兄弟三人结生死之交。”刘、关二人闻之 大喜,“次日于桃园中列下金纸银钱,宰杀乌牛白马列于地上,三人焚香再拜而说誓”。⑦ 其中所称白马 祭天、乌牛祭地,不能不让人联想到契丹青牛白马祭天地的仪式 。现存较早的三国故事文本是元朝至治年间 ( 1321— 1323) 建安虞氏刊本《三国志平话》,其中已经出现了三人以“宰白马祭天,杀乌牛祭地”的 情节。①有文学研究者指出,桃园结义所用乌牛白马祭祀当源出契丹的青牛白马,这一元素可能首先出 现在辽朝当时的“说三分”故事中,融入契丹人所熟知的风俗习惯,进而通过金、元话本流传开来。② 此 说大致可从,但从历史学的视角看,仍有再加斟酌的余地。

首先是青牛白马进入三国故事的时间节点。《三国志平话》刻于元代中期,其中不乏金代地名、传 说、官职等元素,以致有学者认定其成书于金③,此说现在看来不尽可取④,但书中留有深刻的金朝印记 则无疑问,乌牛白马云云当属其一 。值得注意的是,除了讲史话本外,大量元杂剧中皆出现了类似情节。 如关汉卿《关张双赴西蜀梦》第四折: “叙故由,厮问候,想那说来的前咒,桃园中宰白马乌牛 。结交兄长 存终始,俺伏侍君王不到头 。心暗悠悠。”⑤ 关氏曾任金朝太医院尹,生活年代远在至治本《三国志平 话》刊刻之前⑥,此折戏文实为现存最早提及桃园结义以白马乌牛为祭的资料 。 曲中对白马乌牛的运用 灵活自如,毫无滞涩之感,可见在关氏生活的金元之际这一文学意象已非常成熟,应该经历了较长时间 的沉淀 。 由此判断,至晚在金代,青牛白马祭仪已进入三国故事文本,可否上溯至辽尚不可知。⑦

三国故事在唐代已十分流行,辽人继承并发展出独立的“说三分”文本亦合情理,但是否已加入乌 牛白马元素则难遽断 。从历史情境看,青牛白马祭仪在辽朝乃皇室专属的最高规格祭典,不可轻易施 用,更无将其下放民间之理 。普通契丹人乃至汉人,恐怕很难有资格和财力行此祭仪,与此相对应,民间 文学的创作者亦未必甘冒僭越风险而将此皇家仪典嫁接到历史人物身上 。不过可以肯定的是,青牛白 马祭仪所具有的神圣性和经典性,应该在辽朝统治区域深入人心,一旦外在的约束力弱化甚至消解,这 种仪式完全具备下沉、渗入社会的可能,其中的关节或许正是辽朝的衰落与灭亡 。政治秩序的崩溃,常 常伴随文化权力的下移,原本专属皇家的仪典可能成为地方豪强效仿的对象,原本严格限定在契丹内部 的礼俗亦可能跃出族属的边界转为汉人所用,这也构成了青牛白马元素进入民间文学的现实根由。

要之,着眼于资料现状与历史情境,青牛白马元素进入三国故事更可能发生在辽金易代以后,是一 个契丹王朝最高礼俗地方化、下层化的过程 。在此过程中,燕地的区位问题显露无遗 。三人结义之桃园 地处涿郡,园主张飞每自号“燕人”;关汉卿被史书称作元朝大都人,至少表明他曾长年在此生活、创作, 上引杂剧全名《大都新编关张双赴西蜀梦》即是明证 。涿郡、大都皆辽南京旧地,自唐以来即为胡汉杂 居之所,石晋割地后属辽,长期互动之下,契丹人之汉化与汉人之契丹化成为当地普遍存在的双向潮流 。在此背景下,燕地汉人濡染契丹王朝祭祀之俗,并逐渐将其抽象为通用的文学意象,加入到日常的话本、 戏曲之中,后又以民间艺术的形式流向他方 。值得一提的是,契丹青牛白马祭仪原本的核心内涵是作为 不同力量联合的盟誓象征,辽朝建国后的改造加上现存文献中关于当时青牛白马祭祀的记录过于简略, 使得这一层面的意义隐而不彰,而金元以来三国故事中桃园歃血为盟、以白马乌牛为牲的情节,正好与 此原初意蕴若合符契,可见该文本的最初创作者对此仪式的性质与功能有着相对清晰的认识 。这种认识和创作应该根植于辽朝建立以来民间社会对于青牛白马的集体记忆,最终又反过来成为深入理解这 一文化形态的宝贵线索。

三国故事中的乌牛白马盟誓,很快就成为一种典型意象,被逐渐推广到元明时期其他的通俗文学作品中 。如同为关汉卿所作《赵盼儿风月救风尘》就有“( 赵盼儿你) 做的个见死不救,可不羞杀这桃园中 杀白马、宰乌牛”的唱段①,此节是讲赵盼儿自责不应不顾与宋引章的姐妹情谊,任其为周舍所玩弄 。其 中“桃园中杀白马、宰乌牛”云云俨然已成为义结金兰的代名,这种脱胎于原本语境而又具有一定独立 性的用例,正反映出该意象从特指逐渐走向泛指的过渡形态 。 随着《三国志通俗演义》的风行,明朝后 期的演义小说中,乌牛白马祭祀完全跃出了原本的故事范畴 。如《列国志传》记临潼会上伍子胥“令宰 乌牛白马祭罢天地,取其生血,左手捧盘,右手仗剑,上殿告于诸侯”②,该书深受《三国志通俗演义》影 响,情节相似之处颇多③,此祭祀仪典当亦不例外 。又如冯梦龙在《列国志传》基础上增补而成的《东周 列国志》讲到齐桓公与鲁庄公会盟时,称“坛西立石柱二根,系着乌牛白马,屠人准备宰杀”。④ 此外《云 合奇踪》《辽海丹忠录》等书亦有宰杀乌牛白马的情节,足见一时风潮 。此类场景对于乌牛白马的运用 无不与会盟、盟誓有关,正得契丹青牛白马之遗韵,只不过这些文本的创作者恐怕早已对此浑然不知。

世俗文学的巨大影响使得青牛白马祭祀很快跃出原本辽地的范围,在更广阔的区域落地生根、开花 结果,其中最典型的例证莫过于元末红巾军起义对此的效仿 。至正十一年( 1351) 五月,刘福通等人“复 鼓妖言,谓山童实宋徽宗八世孙,当为中国主”,“杀白马、黑牛,誓告天地,欲同起兵为乱”⑤,攻陷颍州 (今安徽阜阳) 。从举事者的社会阶层与文化水平判断,所谓杀白马黑牛誓告天地,很可能习自当时三 国戏中结义起兵的桥段 。类似祭仪还被朱元璋用来与元朝降将结盟,至正十五年九月元义兵元帅陈也 先攻太平府(今安徽当涂) ,为朱元璋所擒,“也先许以全军归附,上与结为昆弟,宰乌牛、白马以祀天地, 歃血为誓,约共攻建康府”。⑥ 陈氏本系集庆路(今南京) 依附元廷之地方武装,朱元璋宰乌牛、白马与之 结义,足见此仪式获得了江淮地区基层民众相对一致的认可 。更有材料显示,在当时士大夫眼中,白马 乌牛甚至已经成为红巾军作乱的标志性象征之一 。元末昆山名士顾瑛记载: “至正十五年冬十一月廿 六日,昆山之石浦村有贼党 ……巢于村之无相寺,将有助逆之意。”⑦ 所谓“助逆”盖指张士诚兵时在江 北,昆山乱众欲渡江北上声援响应,顾氏亲身参与剿灭行动,并以两篇诗文记录始末,其中有云: “江南贼起夜杀人,虏妾攘妻火庐室 。耽耽古寺深且幽,白昼纵饮群聚麀 。宝刀传令割白马,铜盘歃血槌乌牛。 声言济江过江北,守也闻之不形色 。于时绛帕接近郊,纵有官军擒未得 …… ”⑧ 所谓“绛帕”即红巾军, 此指张士诚政权,而“宝刀传令割白马,铜盘歃血槌乌牛”或有写实成分,但更像是一种修辞与想象,用 惋惜的笔触写出了对乱军盟誓的嘲讽,在这里白马乌牛被赋予了新的符号意义。

综上可知,青牛白马祭仪在汉地的传承盖以燕地为发源,以三国故事文本为依托,以红巾军起事时 的大量使用为高潮 。这条脉络不仅是通俗文学意象形塑现实政治行为的生动案例,更呈现出北族文化 基因融入并影响华夏历史进程的鲜活图景。

四、青牛白马祭仪在北方草原的传承

除了对汉地社会的影响,青牛白马祭仪在北方草原上亦留下了深刻的印记。① 在契丹出现以前,北 方民族祭祀常杀白马,沾染华风后亦有杀牛者,但从未见同时宰杀马、牛且颜色黑白搭配之例 。辽朝占 据北方、统一草原后,青牛白马祭仪是否亦随即在其他游牧人群中流行,目前尚无确切证据,不过至少当时的草原部众对此并不陌生 。辽末耶律大石远走漠北,会七州十八部王众,“以青牛白马祭天地、祖宗,整旅而西”②,足见此祭仪在草原上具有相当的号召力和凝聚力 。金卫绍王崇庆元年( 1212) ,北边千户 契丹人耶律留哥反金,众至数十万,威震辽东,其间蒙古按陈那衍、浑都古行军至辽水,留哥欲归附,按陈 问“何以为信”,“留哥乃率所部会按陈于金山,刑白马、白牛,登高北望,折矢以盟”。③ 留哥乃契丹后裔, 且于次年称王,恢复辽朝国号,于此重要盟誓之际,所行自当为本族盛典,而“刑白马、白牛”在北族无他 例可寻,颇疑此处“白牛”乃“烏牛”之形讹 。彼时上去辽亡近九十载,青牛白马祭仪仍在契丹人中具有 无可替代的地位,随时可能根据现实需要,承担起内部整合、外部联盟的政治功用。

之后二百余年间,此种祭仪似在有关北族的记载中销声匿迹,直至明代前中期方才再次显现 。景泰四年( 1453) 八月,蒙古大汗、黄金家族后裔脱脱不花兵败身死,瓦剌首领也先自立为王,“宰白马九、黑 牛五祭天”④,后遣使致书明朝自称“大元田盛大可汗”。⑤ 自成吉思汗以降至 1635 年额哲降附后金四百 余年间的蒙古大汗中,也先是唯一一位非黄金家族子孙,但其仍沿用“大元”名号,意在整合瓦剌与鞑靼 等不同政治力量 ; 所用“白马九、黑牛五祭天”之礼,溯其渊源,亦当出自契丹青牛白马祭仪,“九”“五” 之数未见先例,或与其刻意标榜至尊之位有关,而此祭仪之盟誓性质正与当时统合草原各部的诉求相 符 。据明人涂宗浚奏疏记述,蒙古使者于万历后期请求封贡时称: “当时俺答受封之时,白马黑牛,对天 说誓,中国人马八十万,虏众人马四十万,俱听誓言。”⑥ 可见鞑靼蒙古亦将白马黑牛作为盟誓的最高仪式,这或许正是也先篡立后以此祭天的原因之一,希望用这一共享仪典收拢原本离心离德的诸方势力 。 有迹象表明,在鞑靼、瓦剌之外,明代蒙古的另一主要部分兀良哈亦有此俗 。万历二十年 ( 1592) ,宁夏爆发哱拜、哱承恩叛乱,明廷历经周折终于平叛,时任宁夏巡抚的周光镐记曰: “承恩最黠,虑有成败,乃先拥(刘) 东阳僣伪号,宰乌牛白马祭天地,指斥乘舆。”⑦ 关于哱拜父子的族属渊源,成书于万历 三十四年的《两朝平攘录》言之最详: “哱拜者,故黄毛鞑子也 。嘉靖中住牧山后,屡盗边民头畜得利,因 投黄台吉部。”⑧ 按“黄毛鞑子”乃兀良哈蒙古之一支,后为蒙古本部所瓜分,哱拜族系即出于此 ; 哱氏曾 投奔黄台吉部即成吉思汗后裔所属部落,叛明后亦曾邀蒙古诸部入援⑨,足见其受蒙古本部影响之深。 哱承恩举兵之时宰黑牛白马为祭,表明此俗在当时蒙古各部得到较广泛的认同和应用。

遍检史籍,我们并未找到蒙古早期及元朝皇家祭祀中以牛、马同祭的案例,可见非其旧俗,然则契丹 青牛白马祭仪在明代蒙古的复现又该如何解释? 从现有资料判断,这或许仍与燕地的枢纽位置有关。 辽朝的皇家祭典在金元时期的燕地经历了下移、沉淀的过程,很可能形成了用于隆重盟誓的民间礼俗, 一方面浸润了燕地汉人的文学创作,同时也影响到定都于此的元代蒙古人—— 相比于繁复的礼乐仪典, 蒙古人对于杂剧、话本这类通俗文化的接受显然要容易、迅速得多 。大都失守,顺帝北迁,此俗亦随之重 回草原,不仅为蒙古本部(鞑靼) 所传承,更辐射到瓦剌、兀良哈,上升为蒙古诸部所共享的盟誓祭祀,以 至影响到后来的满洲。

满洲入关前曾多次使用白马乌牛的盟誓仪式,最早者当为天命四年( 1619) 与喀尔喀蒙古联盟: “刑白马乌牛,设酒一器,肉一器,血骨及土各一器 。昭告天地,誓曰: ‘今满洲十旗执政贝勒与蒙古国五部 落执政贝勒,天地眷佑,俾我两国相与盟好,合谋并力,与明修怨。’”① 此后在天命、天聪年间先后与科 尔沁、朝鲜、喀喇沁、明朝以此盟誓,见诸实录者达六次之多,最后一次明确可考者当为入关前夕与吴三 桂之盟,《明季北略》曰: “三桂知大清兵已在关外,遂突围岀外城,驰入清壁中见九王,称臣,遂髠其首, 以白马祭天、乌牛祭地,歃血斩衣,折箭为誓。”② 吴三桂后来致康熙皇帝书亦有“那颜九皇子唯恐桂心 不诚,宰乌牛,杀白马,立誓煞水神前”云云③,足见其事非虚。

值得注意的是,在天命四年首次与喀尔喀蒙古结盟以前,满洲在此类场合似乎并无白马、乌牛同为牺牲之俗 。以最著名的万历三十六年( 1608,岁在戊申) 与明朝盟誓为例,乾隆朝写定之《清太祖实录》 记曰: “会明辽东副将及抚顺所备御同勒誓辞于碑,刑白马祭天,其誓辞曰: ‘两国各守边境,敢有窃逾 者,无论满洲汉人见之杀无赦 … … ’”④ 此处仅见白马而无乌牛,仅称祭天而未祭地 。更为原始的顺治 本《太祖武皇帝实录》在天命元年追记此戊申年事作“昔与大明立碑宰马结盟”云云⑤,径称宰马结盟, 尤可见无乌牛之用 。与此相对应,满文原档及满文老档记载戊申年结盟亦皆仅有宰杀白马字样,全然不 见乌牛。⑥可见在太祖朝当时的记录中,戊申年与明朝这次会盟所用牺牲只是传统的白马,并非后来普 遍行用的乌牛、白马,然而情况到太宗朝发生了变化。《太宗实录》有三处追述戊申年会盟,其一为天聪元年正月丙子致书袁崇焕,其二为天聪三年十二月辛酉拜金太祖、世宗陵时所上祭文,其三为天聪八年三月甲辰致书朝鲜,无论顺治初修本抑或乾隆写定本,三处皆称以白马、乌牛盟誓 ( 祭告) 天地。⑦ 其中 前两处见于现存《满文原档》及《满文老档》,皆可译作“白马、乌牛发告天地”⑧,末一处见《国史院档》, 译作“刑马、牛,盟告天地”⑨,三处满文皆随文书写,非后来补入,知太宗朝当时已如此 。对比太祖朝的 即时记录与太宗朝的事后追述,结合明末满蒙间的互动关系,可作出如下推断 : 满洲在万历三十六年与 明朝盟誓时,尚无以白马乌牛祭天地之俗,至天命四年与喀尔喀结盟前后方从蒙古习得,并逐渐固化为本族最高的盟誓仪典 ; 皇太极时期不仅在实际的政治活动中恪行此俗,还对前朝往事的书写加以改造, 增入原本并不存在的乌牛祭地一节,以使历史记忆与现实情景相符。这一关节较好地呈现出青牛白马 祭仪在不同北族间传承的实际过程及其所具有的影响力与约束力。

总结本文的讨论,青牛白马作为会盟牺牲的核心精神当根植于唐代中后期契丹集团二元汇聚的来 源与结构,而其与天神、地祇的对应关系及具体祭祀仪式的定型则源自辽朝建国以后的改造。契丹王朝 虽然覆灭,但作为一种文化形态,青牛白马祭祀借由燕地的枢纽作用,对中原、草原两大系统都产生了深 远影响 : 前者以金元通俗文学为媒介,引得汉地民众多相效仿 ; 后者则以元室北迁为契机,塑造了有明一 代蒙古、满洲的盟誓面貌。

在长时段历史脉络中观察文化传统的赓衍,是近年来北方民族史研究或曰内亚研究中一个新的增 长点。 目前此类讨论的关注点主要集中在内亚草原“自古以来”所具有的文化共性或曰一贯性,即所谓 “内亚性”问题,范围常常始于匈奴、斯基泰,迄于清朝乃至近现代的欧亚草原。不过,传统并非一成不 变,文化基因亦非累世不替,长时段的历史观察除了要看到一以贯之的“常”,当然还应该顾及具有节点 意义的“变”。原本由特殊历史情境催生出的文化形态,可能随着相应政治体的兴衰而历经浮沉,又可 能在某种因缘际会间抬升、凝固成新的传统,为不同文化系统中的人群所承袭,这或许是“青牛白马”更 值得玩味的典型意义。