中国人口省际流动的新动向:基于七普数据的解读

独家抢先看

省际流动是人口流动流向分析中最受关注的内容,流动人口从哪里来,到哪里去,不同阶段有何变化,一直是公众讨论和学术研究的热点。

过往几十年,省际人口流向出现过几次较大的变化,大致可以分为前三十年和后四十年两个阶段:前三十年主要是计划性的从东部向中西部、从城市向农村的迁移,包括上山下乡、三线建设、垦荒等;后四十年主要是市场性的从中西部向东部的迁移。

改革开放以后的省际流动有丰富的研究,例如王桂新(2005)、王桂新和潘泽瀚等(2012)研究。综合来看,2000年及以后,中国各省的迁入迁出模式在不同时间具有高度相似性和稳定性:人口迁出呈现分散化,迁入呈现集中化,一些重要的人口迁出地和迁入地的迁出和迁入强度,表现出强者恒强、强者更强的特征。人口迁入重心北移,长三角都市圈取代珠三角都市圈,成为21世纪以来省际人口迁入的主要地区。王桂新(2012)认为,未来中国的省际人口迁移的基本模式总体上受地理环境影响不会出现根本性变化,但国家政策、区域经济、交通通达性等的变化,会令该模式出现一些局部性的变化。

那么,2020年中国人口普查数据公布以后,中国省际人口迁移发生了什么变化?

跨省迁移最具活力,但迁移强度减弱

一般来说,跨省流动流动距离长,文化差异大,获取公共服务的门槛高,能吸引外省人口流入的省区,是经济、宜居环境总体胜出的地区,流入人口的能力和迁移意愿也最强。所以,跨省流动的活跃程度是省际差距和经济活力的体现。

我们一般有两种口径来讨论人口迁移:

第一,是户籍地和常住地的分离,这是中国人口的特征,通常称为“流动人口”;

第二,是五年前(以及一年前,一般小普查会包含此问题)常住地与现住地的差异。

流动人口的定义对应的是中国基本市民权利由户口登记而非常住事实决定的现实。

事实上,流动人口无法准确测量“迁移”行为:

首先,流动人口可能“不流动”,中国的流动人口中有很高的比例居住在当前常住地长达5年以上。

其次,流动人口离开户籍地以后,可能发生过多次流动,但后面流动的起点并不是户籍地。

最后,人户一致的人口可能发生过“迁移”行为,例如在人口迁移的同时,户籍随同迁移,或者从前一个常住地迁移回户籍地。

用五年前常住地和现住地是否不同来识别人口迁移,可以规避掉流动人口的这些缺陷。根据普查资料里“全国按现住地和五年前常住地分的人口”,我们可以计算每个省的省际迁入与迁出人口规模。

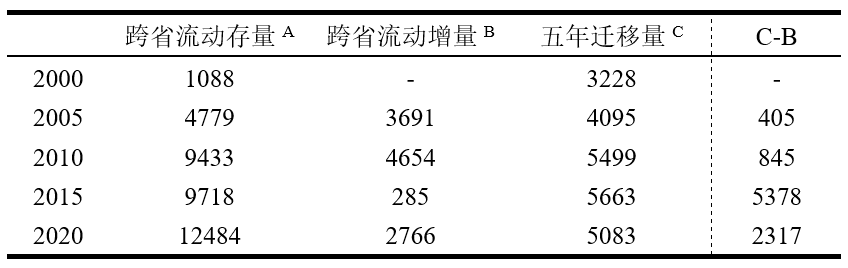

如表1所示,总量上看,2000-2020年的两个十年,跨省流动人口分别增长了8000余万和3000余万,增长速度明显放缓。五年前常住地在外省的省际迁移人口规模变化,更准确地显示了人口迁移强度的变化,2000年到2015年,省际人口迁移强度一直在增加,2015-2020年的省际迁移强度开始下降,省际迁移的活跃度明显减弱。

表1 | 省际流动人口与人口迁移

5年迁移量采用长表(逢十年份)数据*10或据抽样比还原至总体值。Bt=At-At-1

当期跨省流动人口与上一期的差额为5年间跨省流动人口的增量,这个口径与5年前常住地在外省的省际迁移人口(五年迁移量)的口径是可比的,我们比较两者的大小。在2010年以前,五年迁移量要略大于跨省流动人口增量,这表明大多数人都是初次流动,并且迁移且落户在流入地的数量很少。

到2015年及以后,情况发生了变化,2015-2020年间,五年迁移量比跨省流动人口增量要高于2300万人,可能性之一是有非常高比例的人群是多次跨省流动(五年以前就离开户籍地多次跨省流动,增长了五年迁移量,但不增加跨省流动量),也可能是永久性迁移,在跨省迁移的同时,将户籍也迁移到现住地(跨省流动量不增加,但五年迁移量增加了)。后者是一件好事,而前者则是户籍制度改革的重点,在户籍与常住地分离的时候,还需要保障流动人口获得基本公共服务的权利。

迁入集中,迁出分散,强度出现反向变化

人口迁移是空间上从A地到B地的过程。从全国来看,各省区的总迁出人口等于总迁入人口,但就单个省区而言,其迁出人口和迁入人口基本不相等。

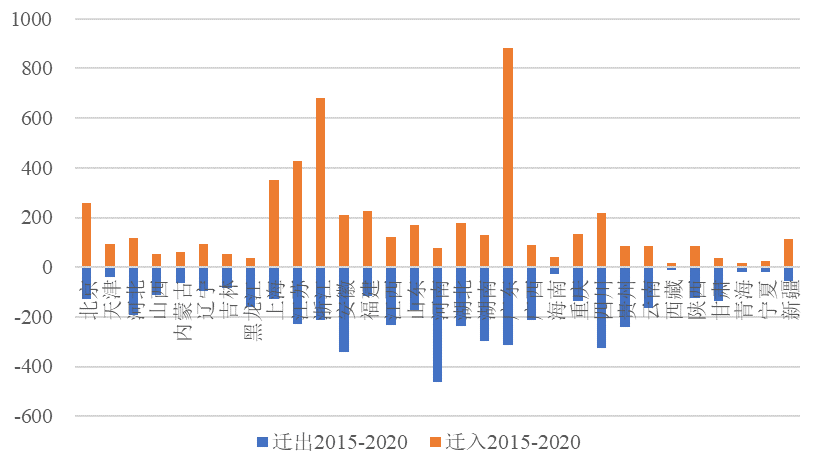

如图1所示,从空间分布上来看,省际人口迁出的分布是分散的,也就是迁出人口较多的省区比较多,不会集中在少数几个省区,2015-2020年间,人口迁出规模前五的省区有河南、安徽、四川、广东、湖南,合计占总迁出的34%,迁出人口最多的是河南为462万人。很多人会疑惑,广东为什么迁出的人口也很多,这个我们后面再解释。

而省际人口迁入的分布是集中的,也就是迁入人口较多的省区比较少,人口迁入最多的五省区为粤浙苏沪京,占总迁入的50%,迁入人口最多的广东为875万人。定量来看,省际迁出人口规模的变异系数为0.65,而省际迁入为1.14,省际迁入人口的分布更集中,差距更大。

图1 | 省际人口迁入迁出规模(2015-2020)

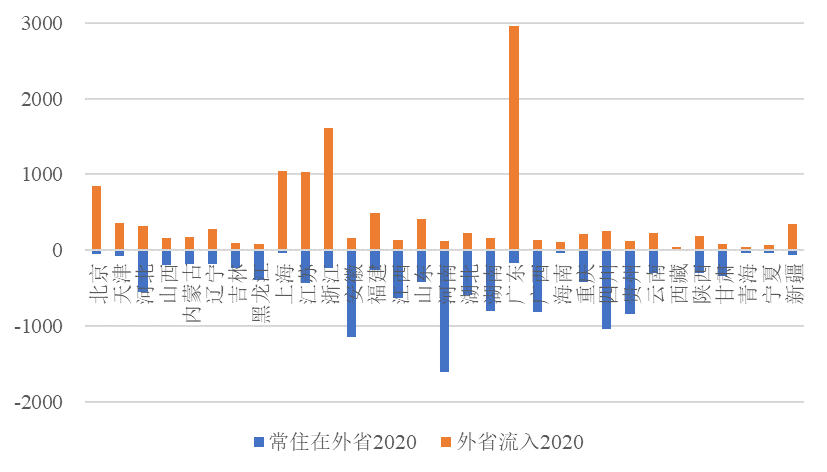

省际人户分离(跨省流动人口)人口规模的空间分布也有同样的现象,由于流动人口是存量概念,多年积累的未在现住地落户的流动人口,使得流入、流出的峰值和均值都要高于五年迁移的规模。如图2所示,流入广东、浙江的外省人口在3000万人和1600万人左右;流出河南的人口为1600万左右,流出安徽和四川的人口在1000万人左右。

图2 | 跨省人户分离人口规模分布(2020)

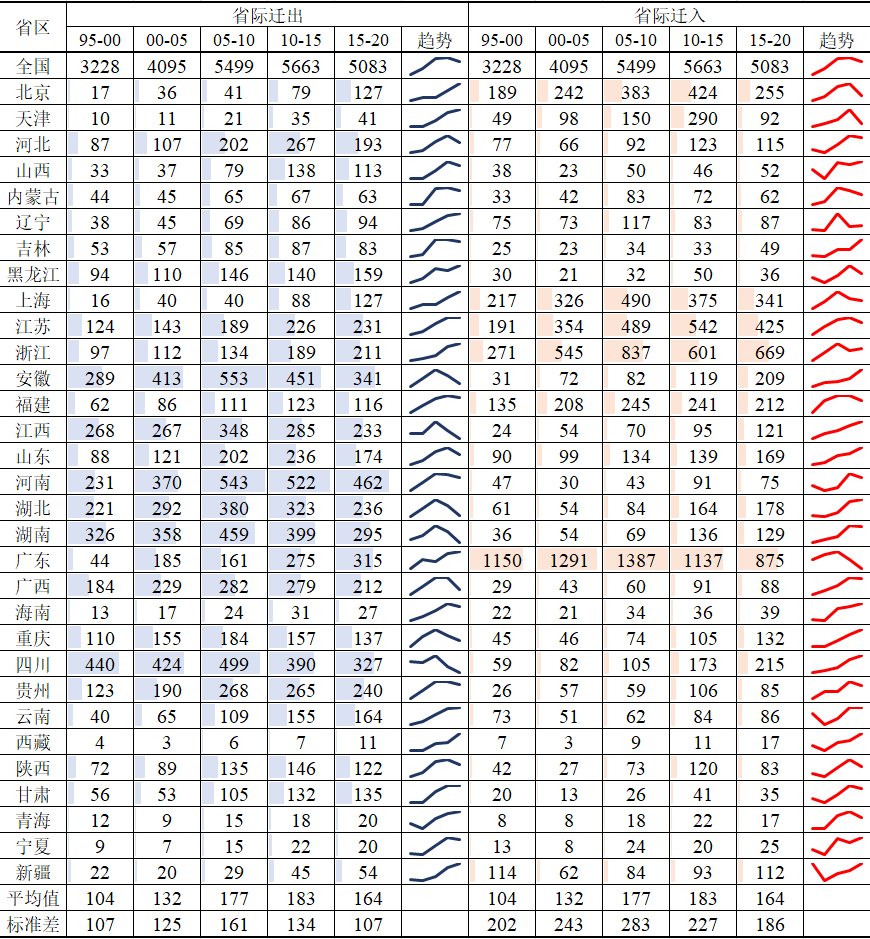

那么,过去二十年省际人口迁移的变化趋势是什么样的?表2计算了2000年以来人口普查和小普查的省际迁入迁出情况。

总的来看,各省迁入迁出的相对结构基本保持了稳定,变化不大,即“强者恒强”,迁移人口仍主要选择向北京、上海、江苏、浙江、广东等东部沿海经济发达地区集中。但省际人口迁移的强度弱化、规模减小,一些重要的人口迁出省和迁入省,其迁出、迁入的规模和强度出现了反向变化,一些重要的迁入省(粤苏沪京)的迁入在回落,迁出在加强,而重要迁出省(安徽、四川、湖南)的迁出在收敛,迁入在增强,强者没有更强,反而变弱,这导致省际迁出和迁入的空间结构均呈现分散化趋势(王桂新,2022)。迁出省的表现分化,安徽、四川的迁出收敛相对快一些,但河南、贵州的迁出收敛的较慢。

表2 | 中国省际人口迁出、迁入规模及其增长变化

数据来源:2000年、2005年、2010年、2015年、2020年的普查资料(年鉴)或抽样调查资料。迁入迁出采用五年前常住地与现住地的迁移矩阵,迁移量采用长表(逢十年份)数据*10或据抽样比还原至总体值。

各省人口规模有较大差异,仅从迁出迁入的绝对规模可能会有一定的失真,我们采用迁出率和迁入率来进一步讨论省际人口迁移的强度。

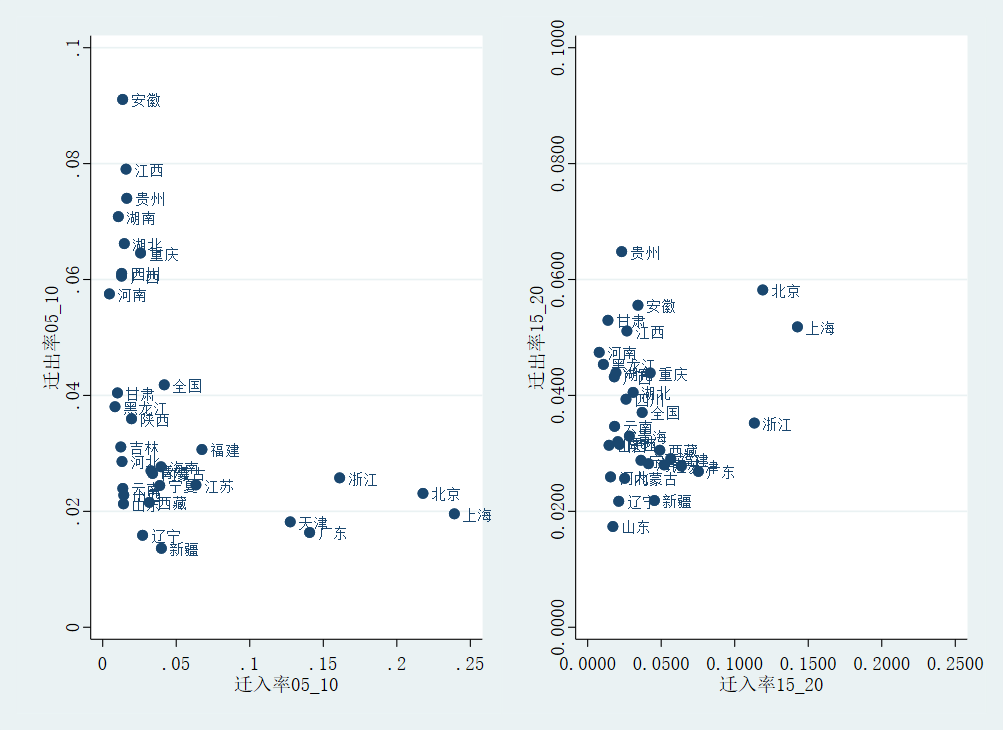

图3显示了中国各省2005-2010年和2015-2020年的人口迁出率与迁入率。2010年时,全国的省区可以分为三类:

第一类是左上角的省区,如安徽、江西、贵州、四川、河南等省份,迁出率很高而迁入率很低;

第二类是右下角的省区,如上海、北京、浙江、广东和天津,迁入率很高而迁出率很低;

第三类是左下角的省区,辽宁、山西、云南、西藏等地,迁出和迁入率都很低。

图3 | 省际人口迁出率、迁入率分布

本图绘制的2005-2010年和2015-2020年的省际人口迁移率,是5年间的迁移率,计算迁移率的分母采用5年间的期初人口数与期末人口数计算的平均值。

从迁出迁入率来看,在2010年,安徽虽然迁出规模不是全国第一,但迁出率是全国第一,江西的迁出规模是全国第六,但迁出率是全国第二。河南、四川的迁出规模虽然是全国前二,但迁出率没进全国前五。而京沪的迁入人口虽然在全国第四第五,但迁入率为全国前二,而且迁入人口占常住人口的比重都超过了20%,可见短期内对城市公共服务的冲击肯定不小。

到2020年,省际迁出迁入率发生了较大的变化。左上角的省区向右下角移动(迁入率上升,迁出率下降),如安徽、江西、湖南的迁出率出现了明显的下降;右下角的省区向左上角移动(迁出率上升,迁入率下降),北京、上海、浙江的迁入率明显下降,京沪的迁出率明显上升。这些变化也导致左上角的迁入率和右下角的迁出率的峰值都明显下降。

也有一些例外,以前甘肃、云南的跨省流动不活跃,既不迁出也不迁入,但七普数据显示,甘肃、云南、黑龙江等省区的迁出率在上升。

省际迁入迁出流场:重要省份影响力减弱、人口回流

知道了一个省区的迁移水平以后,我们还想知道该省区的迁出(或者迁入),对其他迁入(迁出)省的影响是否大、是不是广泛。例如安徽迁出人口虽然多,但主要迁往长三角,对其他省区影响很小。

为了衡量这种影响,我们采用王桂新、潘泽瀚等(2012)的Q分析方法,来考察省际人口迁移的流场。首先,我们以安徽、上海为例,做一个定义,安徽迁入上海的人口占安徽迁出人口的10%以上,我们称迁入省“上海”对迁出省“安徽”具有影响力;同时,在迁入北京的人口中,来自河北的人口占北京迁入人口总量的10%以上,则称迁出省“河北”对迁入省“北京”具有影响力。我们用NI和NO分别表示“迁出地区对其他地区人口迁入具有影响力的区域范围”或“迁入地区对其他地区人口迁出具有影响力的区域范围”。

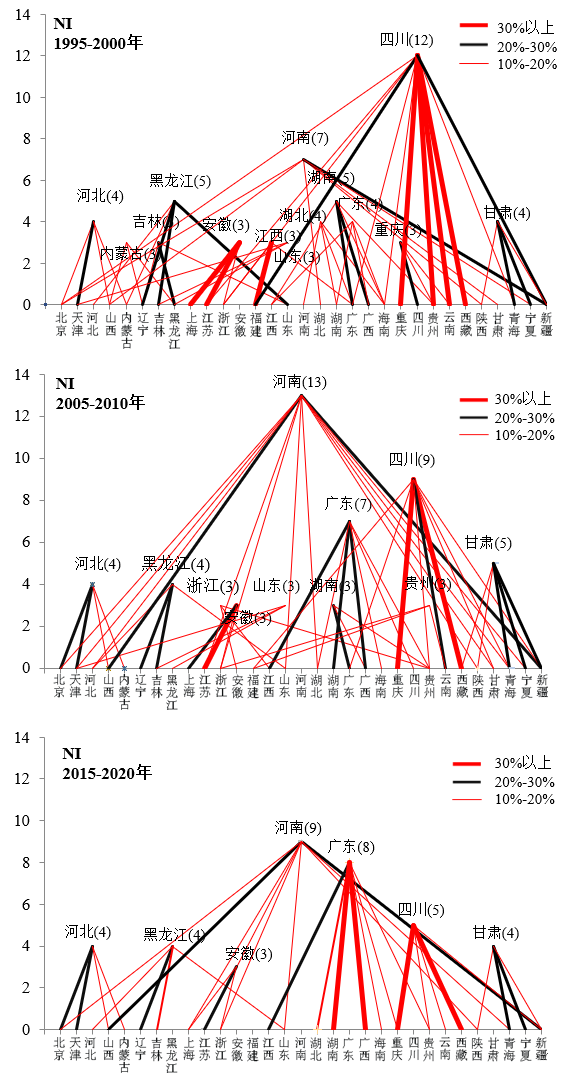

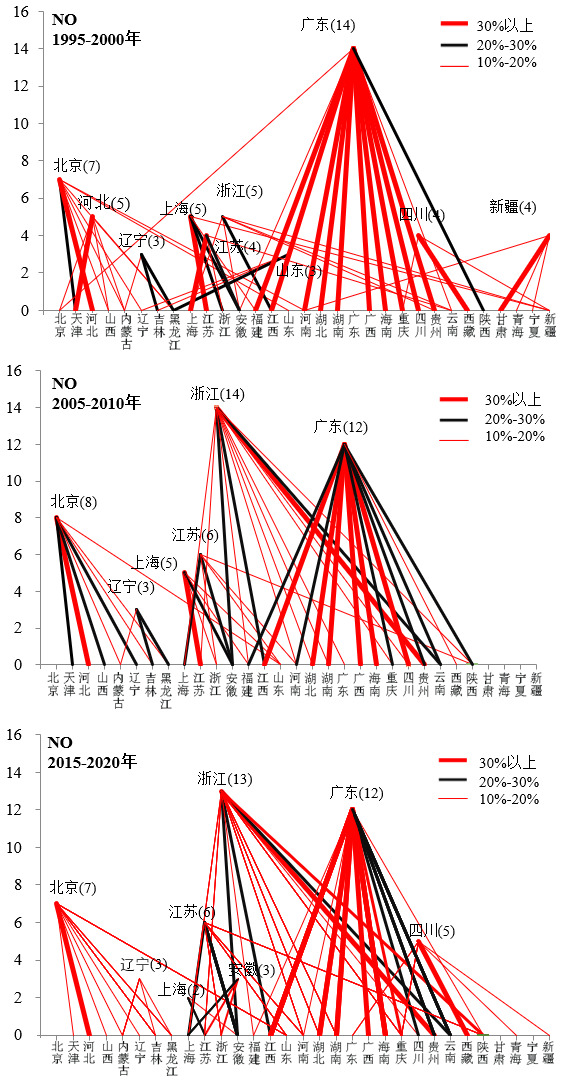

如图4、图5所示,我们绘制了2000、2010和2020年三个普查年份的主要迁出省(对3个及以上其他省份的迁入人口具有影响力,以下同)和主要迁入省。总体上看,有几个特征:

图4 | 2000、2010、2020年,迁出地对其他地区人口迁入的影响关系

图5 | 2000、2010、2020年,迁入地对其他地区人口迁出的影响关系

第一,主要迁入、迁出省的影响关系圈,大多分布在该省的周围,只有少数的省份是具有全国影响力的省区。从主要迁出省来看,1995-2000年的四川、2005-2010年的河南、四川,具有全国影响力,安徽、黑龙江、湖南的影响力主要在周边省份;从主要迁入省来看,1995-2000年的广东、2005-2010年和2015-2020年的浙江、广东具有全国影响力,北京、上海、江苏的影响力局限在周边省份。

第二,莱温斯坦的迁移七律的总结,迁移流与逆向迁移流总是同时存在。通常情况下,两个地区间若存在一个方向的人口迁移,则必然会伴随着相反方向的迁移。所以当湖南对广东的迁入有影响力的同时,广东对湖南的迁入也有较大可能会有影响力。广东是典型的省区,其累计迁入人口全国第一,因此迁出广东的人口规模一直很高。

具体从2015-2020年的变化来看:

第一,主要迁出省的影响力在全面减弱,虽然影响关系圈的结构没有太大的变化,但无论是影响范围,还是影响力度,都在下降。全国影响力最大的主要迁出省是河南,影响的省份从2010年的13个省份,下降到2020年的9个,四川影响的范围从2010年的9个下降到2020年的5个,主要迁出省(影响3个省份)的数量也大大下降。

广东作为主要迁入省,其迁出的影响范围在不断上升,从2000年的4个上升到2010年的7个,在2020年进一步上升为8个。

第二,主要迁入省的影响关系圈基本保持不变。全国影响力最大从最初的广东在2010年变成广东和浙江,并保持到2020年。北京对北方地区有全局影响力,但影响的强度在降低。上海已经不再是有影响力的主要迁入省(从2010年的5个下降到2020年的2个)。

作为主要迁出省的安徽和四川,其迁入人口的规模开始上升,也成为有影响力的主要迁入省;上海、江苏和浙江迁入安徽的人口,占各省迁出人口的比例超过10%,占上海迁出人口的比例超过20%;广东、重庆迁入四川的人口,占各省迁出人口的比重超过10%。这些都表明,以安徽与上海、四川与广东为代表的传统迁出省和迁入省的人口流动,从以前的单向迁移,转变为现在的形成了迁移对流,即以前安徽迁往上海的人口,在最近五年出现了明显的回流现象。王桂新(2022)也进一步指出,东部沿海地区与中西部地区的省际人口迁移重要省份之间已初步形成人口迁移对流。

人口迁移对流,并不一定发生农民工返乡现象,“乡城流动”占比继续上升的现实,意味着逆向城市化的迁移不会太高。更大的可能是,乡城流动的跨省流动人口,在2015-2020年进行了反向的“城城流动”,他们从东部沿海发达城市返回了户籍所在省份,但并没有回到家乡,而迁移到老家省份的发达城市。这时,出现了一个很有意思的现象,虽然他们在流动人口统计里表现为省内的“乡城流动”,但实际上是跨省的“城城流动”。这些事实的细节还有待于采用更微观的数据进行刻画。

(作者聂日明为上海金融与法律研究院研究员,潘泽瀚为复旦大学人口研究所副教授)