因势而变:中条山会战前后的中国军队整编

独家抢先看

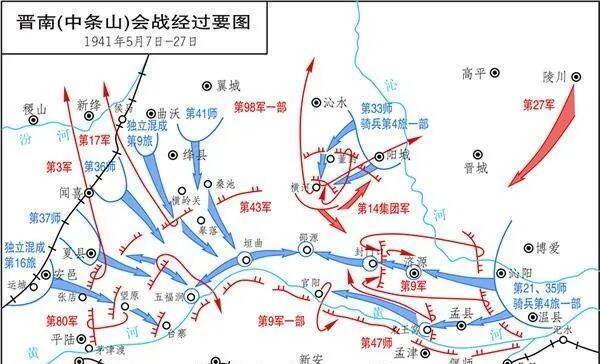

1941年5月7日,侵华日军华北方面军所辖驻山西的第一军集结6个师团(36、37、41、35、33、21),2个独立混成旅团(9、16)及骑兵第4旅团,加上第3飞行集团,总兵力约10万人;经过两个月准备后,向晋南中条山一带防守的国民党7个军(80、3、17、43、15、98、9)共16个师约18万人发动全面攻击,意图一举切除中条山抗日根据地这根“盲肠”。

中条山(晋南)会战示意图

中条山及晋南地区地形图

中条山位于山西省南部、黄河北岸,呈东北西南走向,东北高西南低,长近170公里,山脉区域宽达50公里,东段最高峰海拔2321米,主脉拥有多座海拔接近2000米的山峰,平均海拔约1200多米。

中条山东与太行山相接,西隔黄河与陕西相望,北靠有“山西粮仓”之称的运城盆地,南倚黄河与河南相接,在华北军事地理角度看处于很重要位置。

中条山周边地理状况

中条山抗日根据地初建于1938年春,被认为是阻止日军西渡黄河进犯陕西的重要屏障。抗日战争进入相持阶段后,日军先后对这一带发动13次大规模军事扫荡,均被国军击退。日军将其形象称为山西的“盲肠”。

中条山在华北地区位置示意图

6日至7日间,日军出动战机对咸阳、潼关、郑州、西安等地进行了一连串震慑性轰炸。而后在7日傍晚以“穿透突破”战术,利用中国军队各部防区之间的空隙穿插突进,仅用约21个半小时就攻占了中条山东部垣曲的国军黄河渡口,35个小时完成外侧总包围圈,40个小时完成内侧包围圈。

9日12时,日军完成对国军在中条山地区的双重包围。

多田骏与石原莞尔等属于日军侵华不扩大派,认为苏联才是主要威胁,因此虽然他取得了中条山会战胜利,但不久后仍然被转入预备役回乡务农。

10日,日军华北方面军司令官多田骏亲自飞临前线“鼓舞士气”。

面对日军的迅猛攻势及其指挥官动向,国民政府军事委员会委员长、国民党总裁蒋介石判断日军“此次扫荡志在必成”,因此开始计划放弃晋南,将国军撤出。

蒋介石

然而,蒋介石却又在随后发给新调到洛阳指挥战役的第一战区司令官卫立煌一封电报中要求:“放弃晋南计划,非待半月以后,而敌情切实判明,我军无法立足时,始可撤守……”。此外,还要求他:“……留若干部队,散布在原地附近游击……”

蒋介石虽然一方面未雨绸缪,计划安排撤离,另一面却又不甘心将中条山拱手相让,意图抵抗至少半月再作打算。

然而此后的战事发展却快速恶化,日军对包围中的国军进行不停歇围攻,各部在11日并排向北折返,15日再次向黄河推进,再三反复进行篦梳扫荡。

卫立煌1939年后在第一战区司令官任上与中共保持着密切往来并给予了大量物资援助,这使得蒋介石对他多有疑虑,1941年初将他调回重庆,直到日军发动进攻前4日才令其返回洛阳重新接手指挥。

12日,卫立煌下令国军各部除留小股部队在中条山地区抵抗外,主力于13日开始突围。

然而,蒋介石此时又心存幻想,期待能够通过反攻转败为胜。13日又分别致电陕西方面和卫立煌,意图调集部队准备反攻。

实际上此时中条山的战况已经失控,守卫垣曲的第五集团军(下辖3、17、80军)司令部已经被日军攻占,所辖各部相互已经失去联系。

日军在开始进攻前,已经对中条山的守军防务做了十分细致的侦察,制定出让中国军队指挥系统瘫痪的首要攻击目标,并在第一时间派出部队空降到中国守军指挥部附近伺机而动。

14日、16日,又有消息表明山西北部、平津地区日军有增兵晋南之动向。

面对严峻形势,蒋介石判断日军接下来会大举渡过黄河南犯,遂要求储存在洛阳、西安等受直接威胁地域的武器弹药“应速疏散”。

21日,蒋介石最终决定将黄河以北国军大部撤退至南岸,仅留少量部队坚持敌后作战。

这张照片在大量文章媒体上被普遍标注为“中条山作战的中国军队”,在无法考证其准确性的前提下,本文暂且也做一引用。

6月15日,日军华北方面军正式宣布“中条山会战以赫赫战果胜利结束”,同时认为“大致完成”了发动战事的目的。日军统计国军“遗弃尸体约4万2千具”,俘虏35000人;自身战死673人,负伤2292人。

国军方面宣称大部“仍然无恙”,而日军伤亡“空前未有”。(鉴于日军有在宣传中隐瞒伤亡的习惯,故而其真实损失一直以来都有颇多争议。不过其公布的此会战伤亡数字如今也逐渐被许多包括中方学者在内的研究人士所认可。)

无论如何,有一点不容置疑,中条山会战确实是抗战中期中国军队一次重大惨败。

这次战役中大批高级将领在此期间或殉国或阵亡:

第3军中将军长唐淮源(5月12日于夏县地区受困后自戕殉国);

第3军所辖第12师中将师长寸性奇(5月13日重伤后挥剑自刎);

第3军军械处少将处长金述之(5月8日遭日军飞机轰炸阵亡);

第80军所辖新编27师少将师长王竣(5月9日遭日军飞机轰炸阵亡);

新编27师少将副师长梁希贤(5月10日撤退为免被俘跳入黄河);

新编27师少将参谋长陈文杞(5月9日遭日军飞机轰炸阵亡);

河北民军少将参谋长刘克信(5月11日率部转移中阵亡);

第15军少将附员万金声(5月15日突围中遇伏阵亡);

第14集团军参谋处少将处长张世惠(5月16日突围中负伤被俘,尽管他通晓日语却拒绝回答日军审问,旋即被杀害);

第17军少将参谋长金崇印(5月11日突围中负伤昏迷被俘,后拒绝与日军合作,7月16日被杀害)。

仅看以上的一串名单就足见此战之惨烈了。

唐淮源

唐淮源曾就读于云南讲武堂,在校期间与朱德同窗并曾结拜。辛亥革命爆发,参加云南重九起义。又追随蔡锷参与讨伐袁世凯的护国战争。后参加北伐战争,在第三军任职,还担任过黄埔军校南昌分校教育长。抗战爆发后任第三军军长,在山西与朱德并肩作战。

第三军在中条山被日军包围时,唐淮源曾召集部下几位师长说:“中国军队只有阵亡的军师长,没有被俘的军师长,千万不要由第三军首开其端。”国民政府1942年追晋他为陆军上将。

中华人民共和国成立后朱德曾多方寻找他的遗骸下落。1986年诞辰百年时云南省政府追认为革命烈士。1989年他的遗骸在山西夏县被发现,后归葬故乡云南江川。

寸性奇

金述之

王竣

梁希贤

陈文杞

万金声

中条山会战中国军队失败的原因有很多,从战术层面看有很多因素。

蒋介石5月27日致电卫立煌,总结了几条会战失利的原因:

(1)黄河北岸只注意前线工事,对后方各渡口没有任何保护性措施(蒋认为这是最大错误);

(2)在日军为发动大规模攻势作准备时,国军毫无应对举措,疏于防范;

(3)中条山一带的国军防御部署出现重大错误,尤其是在洞悉日军主攻动向后仍不思调整。

应该说蒋介石罗列的以上因素都是此次会战国军惨败的重要原因,然而实际上造成这些问题的主要责任人中其实也有他一个。他在中条山战事开始前和进行当中多次越过军令部和战区司令部,直接对集团军一级指挥官下达命令。尽管蒋介石战前对敌情局势的一些判断比较准确,但他却不能依照这些判断下达命令,而是犹豫不定,有时甚至又屈从于军令部的意见。

这种混乱的指挥和反复不定的决断导致本来就准备不足、麻痹大意的中条山国军部队在面临日军迅速的行动时毫无招架之力,溃败也就在所难免了。

何应钦

此前4月间,蒋介石委派国民政府军事委员会参谋总长何应钦兼领第一战区的军事防务,指挥中条山地区的中国军队。何应钦刚接手时对该战区的防务一无所知,甚至连第一战区有多少部队,分别驻守哪个地方都不知道。而这期间正是日军加紧准备发动攻势的最后阶段,可见这一任命也成为之后中条山惨败的原因之一。

第一战区晋南地区作战序列。14、93军(皆为中央军)并不在中条山一带驻防。

蒋介石将中条山的惨败称之为“抗战史中最大之耻辱”。

当然,他不会认为自己是最大的责任人。尽管他在会战尚未结束时就开始反思,不过一开始就将问题归咎于自己和军令部考虑不全面,而自己干预指挥过少之上;再后来则直接把责任推给卫立煌。他在6月30日日记中就称:“晋南损失与伤亡…此应由卫立煌不学无术处置疏忽之所致。”

当然,如果把中条山会战的失利完全归咎于蒋介石的干预指挥那也是有失公允的。从深层次看,国军的惨败有着更多系统性的原因。

中条山地区的国军大部分属于战力平平或较低的地方军甚至杂牌部队,有少量中央军也是二三流部队:

第80军(中央军)1937年组建、长期驻防甘肃;

第3军 (滇军)1929年组建、长期驻防中条山;

第17军(陕军)1937年组建、长期驻防中条山;

第43军(晋军)1940年组建、驻防晋南;

第15军(镇嵩军)1930年组建、长期驻防中条山;

第98军(陕军)1939年组建、长期驻防太行山;

第9军 (杂军、来源复杂)1929年组建、驻防山西。

这些部队很多长期在中条山一带进行游击作战,由于对日军的扫荡习以为常,故而产生了麻痹思想,外加备战不足,所以失利也是必然结果。

必须承认,会战中绝大多数国军将士都表现得英勇顽强,许多官兵誓死不降战至最后,更有些弹尽援绝、没有退路的战士跳入了黄河的滚滚波涛中。

日军士兵在装备、训练和战斗意识与技能上都超过中国绝大部分部队,这些差距只是在战争后期日军兵源素质下降后才有部分减少。

与日军相比较,当时的中国军队普遍存在基本素质、装备、训练,以及编制等等诸多问题,这些是深层次导致中条山会战惨败的因素,也不是某几个人短时间就能改变的。

而编制问题其实是这些问题当中一个似乎最容易解决却一直困扰国军的重要因素。

抗战之初,国军此前采用的调整师、整理师等编制在残酷的战事中逐渐证明已经不适于局势的改变。

为扭转不利战局,1938(民国廿七年)年2月和7月国民政府军事委员会(以下简称“军委会”)颁布两套编制方案,用以改编部分野战军、师级单位。同时,废除了此前以师为基本战略单位的传统,改之为以军为基本单位。经过讨论后,于当年12月正式确立了廿七年编制方案,计划在全军推广。

廿七年编制方案

廿七年编制的最大特点之一就是将旧有师一级编制中的2旅4团制改为3团制。

这种全新编制的设计理念和实际配备都明显强于此前。甚至按照军政部的设想,改编后的国军基本战略单位—军,在兵力和火力配备上都与日军基本战略单位师团相比更具优势。

于是在此后的1939—41年,国军利用抗战进入相持阶段的时机,对全体部队进行了四期整训。

不过,直到1941年底,也只有2/3的军、师进行了改编,剩余1/3部队依旧是保持着抗战之初的编制。

最重要的是,按照廿七年编制改编后的部队并未在战斗力方面有明显提升。

中国军队在抗战前装备的武器来源五花八门,中央军与地方部队乃至杂牌军都不尽相同,水平更是参差不齐,给抗战爆发后的后勤补充造成了很大麻烦。图中是中央军正在试用产自法国的高射机枪,这种昂贵的武器国军只有少量装备且还有来自多个国家的不同型号。

造成这种结果的最根本原因就是改编过程中各部队均有不同程度的打折扣情况,未能严格依照编制标准实施改编。而致使各部打折扣的主要原因则是装备的严重不足。

陈明仁,抗战后期曾参加中国远征军滇西反攻。

预备第2师是1937年全面抗战爆发后组建的部队,直接隶属于军委会,廿七年方案改编时的师长是毕业于黄埔军校一期的陈明仁。该师属于中央军嫡系部队,整编后的预2师轻武器数量是:

步枪1162支;

轻机枪71挺;

重机枪0挺;

迫击炮0门。

如果按照折扣后的廿七年编制标准,该师轻武器数量应为:

步枪2500枝;

轻机枪172挺;

重机枪54挺;

迫击炮18门。

尽管军政部随后给予了补充,但是依然未能足额,只得到了欠额的一半。

即使是有些改编后装备数量充足的部队,也存在质量低劣的情况。如参加过著名的绥远抗战、南口战役、徐州会战(含台儿庄战役)的第89师(中央军)在军委会点验整编后发现其装备有轻机枪207挺,虽然数量上充足甚至富余,但其中相当一部分已经无法正常使用了。

第107师是湘军出身的中央军部队,该师1941年夏拥有的2362支步枪中有630支为老旧的汉阳造步枪,而此前预计装备的进口步枪却迟迟没有下发。

除武器外,弹药也同样存在不足额问题。

基本装备的不足还仅仅是问题一角,廿七年编制中的骑兵、辎重部队所需军马、汽车亦同样严重缺乏,乃至于出现师属骑兵连被迫缩编为排的情况。

抗战爆发时国军许多部队的炮兵还使用着北洋军留下来的老式火炮。图中是一门老式德造75mm火炮。

抗战初期中央军也有一些受到德军教官训练、拥有部分德制装备的部队,但因数量太少以及使用不当等原因在一系列战役中快速消耗,并未发挥出之前期待的作用。

面对此种尴尬现实,蒋介石在1940年春哀叹,战争初期国军三个师可以对抗日军一个师团,到徐州会战时五六个师才可能打败日军一个师团,现在十个师都可能无法打败敌一个师团了。

公允地说,廿七年编制是一个经过反复论证、修订后推出的较完善方案,并非草草创就。之所以实施后没有达到目的,是众多客观因素加人为原因所致。

军政部长何应钦在1939初曾对此指出:是本就紧张的军费过多消耗在了官兵薪饷之上,而应当用于军事建设的费用就被过多挤占,导致出现此种整编后的境况。他认为根本解决办法就是“采用精兵主义,确定国防上必需之兵力,而将素质低劣各部队予以减少”。

编制人员过多而火力却又不足,这是国军各级部队长久以来的顽症。针对此状况,陆军大学有人专门设计了一套新的编制方案,以加强部队机动性特别是强化火力配置。

这套编制最大的特点就是在师直属部队中配备了1个4营制炮兵团、1个3连制野战重炮兵营,此外工兵团、通讯营甚至瓦斯营、高炮营、战防炮营、轻战车连都有设计。

该编制着重突出了“大炮兵主义”——步兵营配有迫击炮排、机关炮排,步兵团配轻榴弹炮连、战防炮连;最夸张的是师属炮兵:36门75mm野炮、12门105mm榴弹炮、8门150mm榴弹炮、4门100mm加农炮。

如此“前卫”的编制设计莫说中国最好的军队,就是日本陆军都难以达到,也只有在当时欧美发达工业大国军队中可以实现。

在山西行军的日军,其陆军与欧美发达工业国家军队相比仍有不小差距。

几乎是在同一时间,军委会政治部长陈诚亦提出应当切实缩减单位,以保证新编制顺利落实。他特别指出:务使一排一连,要有一排一连的实力,一营一团要有一营一团的效能,否则宁可缩编归并。

转年8月,第六战区司令长官任上的陈诚正式提出放弃廿七年编制的建议。他认为按该编制整训的部队战力薄弱,其中的非战斗兵数量超过战斗兵,导致国军一个军甚至无法与日军一联队(约等于国军团级单位)对抗;而战况稍有升级仅需一二日战斗力便会损失殆尽。

他对廿七年编制的这番批判在当时获得了不少人赞同。

陈诚毕业于中国近代最系统完备的军事学校保定军校之炮兵科。后任黄埔军校教育副官、炮兵教官。因东征、北伐等战争中表现得到蒋介石赏识,着力培养为心腹,后在国民党内有“小委员长”的称谓。他在军政建设方面比较擅长,但作为战区主官指挥作战表现平平,曾引发诸多非议。周恩来对他曾有过较高评价。

陈诚随后又提出了自己的新整编方案,不过却被普遍认为“利少害多,难以实行”而未获采纳。

但是,军政部在参考了他的意见后,基于廿七年编制方案原则修订了新的编制方案,并于1941年(民国卅年)4月提出讨论,这就是卅年编制方案。

卅年编制方案的制定原则有三:

1.仍以军为基本战略单位;

2.步兵师须要完善最低标准之防御能力;

3.作战地形以山地为主。

卅年编制方案在基本构架上与廿七年编制相同,但配置上有明显缩减,并且将具体方案分为“加强”、“普通”两种。

卅年编制方案

然而,这个新方案虽然得到了很多军方人士认可,却仅仅在极个别军、师单位试行,并未在国军全面推广。

5月间突然爆发的晋南战事(中条山会战)过程与结果在一定程度上影响了正在进行中的整编。战事中各部队的表现让国军高层意识到此前军队编制冗余的积弊有多么严重。

国军战斗力虽然一直都无法与日军正常比较,但中条山地区近二十万军队在极短时间内迅速崩溃的现实让很多人不得不思考这其中的深层次原因。

于是这一年的后半段,关于整编军队的话题都是围绕“缩军”这一思路展开。

而时间很快就进入到了1942年(民国卅一年)。

1942年1月,《三十一年陆军军师编制表》颁发施行。

军政部命令此前已经按廿七年编制方案整编的各军、师在原基础上以卅一年编制进行加强改编,而未在此前按廿七编制方案整编的部队则直接依照卅一年编制施行。

卅一年编制方案是在卅年编制方案基础上发展而来,与此前方案相比更加符合国军的实际状况,有利于进行大范围推广。

卅一年编制方案

卅一年编制方案分加强编制和一般编制两种。

1942年1—7月,共计72个军202个师按照卅一年加强编制方案实施了整编,另有20个军43个师按一般编制方案整编。

国军各军、师在半年内统一按新编制进行了整编,这在抗战时期是前所未有的。

就具体方案内容来看,卅一年加强编制在此前基础上进行了一些结构性调整。如:

1.各师辎重营收归所在军部直属,军属辎重营也因此扩充为团;

2.军属骑兵连因军马普遍缺乏,统一改编为军搜索连;

3.军部增设军务处、军法处,完善其战略单位职能;

4.师属单位除裁撤辎重兵外,野战医院也一并裁撤;

5.师属特种兵科中的迫击炮营裁撤,工兵营缩减为连。

以上改编总体上看除完善军属单位职能外,就是将原师属特种兵科单位上调至军级直属编制。

卅一年一般编制的最大特点就是军以下辖3个师为原则,但2师制军仍暂时得到保留。特种兵科的合编与加强编制情况相比,军属炮兵、工兵单位缺编。此外,师属步兵团、营略有缩编,比如步兵营所属机枪连缺编。

从廿七年编制到卅一年编制,国军在军、师两级架构上发生了不小变化。

国军许多部队缺编严重,除了装备物资不足等客观原因外,还有诸如:虚报员额吃空饷、逃兵频发等人为积弊所致。

之所以此次整编能进行得如此迅速,实际上缘于各军、师在实际编制上并没有出现“伤筋动骨”般的变化。

过去旧编制中军属炮兵团、骑兵团实际上在大多数部队中仅仅编成连、营级单位,因此在最新整编中这些部队的相应单位基本编制不变,仅仅是更换了名称而已。

需要做出较大改编的是:

1.将师属辎重营合编为军属辎重团;

2.师属和军属医院合并成军属第1、2、3野战医院;

3.师属野战补充团裁撤。

由此,卅一年方案整编便告完成。

从积极角度看,1942年初的快速整编完成对各部队的持续作战、训练很有助益。

国军大部分部队在此次整编后统一在一种编制标准下,这种制式化、正规化规范堪称国军史上一个里程碑事件。

此后国军各作战单位将火力、物资集中在了军一级,改变了此前军、师并重的情况,突出了军事建设重点。作战时指挥结构也得到相应简化。

蒋介石认为这次整编后的国军各部在指挥、后勤、火力、运输及作战方面均优于此前的编制。

然而,这其实只是他的一厢情愿。

由于客观上装备、物资的缺乏并没有实质改变,使得各军在编制角度上看最重要的作战能力并没有实质提升。

以军属炮兵为例,抗战前调整师每师直属1个炮兵营,由2—3个师编组的军理论上就拥有2个炮兵营或者1个3营制的炮兵团;而卅一年方案改编后一个军最多只有1个炮兵营的重火力支援,从纸面数据上看战力不升反降。

卅一年编制方案解决了国军此前编制中“虚”的积弊,但并未解决“弱”的问题。

此后,由于各部火力、资源集中在了军一级,导致“军强师弱”又成为了新的问题和矛盾增长点。

抗战后期国军标准军与日军在中国战场主要标准师团编制对比

也正是由于这些因素,卅一年方案整编并未提升国军的整体战斗力,反而由于在战略部署、情报、指挥等方面的接连失误,直接导致了在1944年夏季的大溃败。

1944年2月,蒋介石在南岳军事会议上说:“敌人在我国境内不过六个军,而我们用以抗战的有一百廿个军,以二十个军来对敌人一个军,还打不过敌人,还要常常受敌人的打击。”

尽管对国军战力有如此担忧,蒋介石还是宣布计划在五六月间展开反攻。

然而,4月中旬,日军突然发动“一号作战”,进攻河南、湖南、广西地区的国军。在这次被中方称为“豫湘桂会战”(豫中、长衡、桂柳三部分会战组成)的连续作战中,除去一些客观因素,国军再次暴露出战斗力的乏弱,以致在同盟国开始大反攻的国际背景下依然招致严重失利。

林蔚是蒋介石非常倚重的军政建设幕僚,亦被认为是其浙江同乡陈诚的亲信。

6月1日,陈诚在致军令部次长林蔚的电报中明确表示,此次中原会战的失利,重要原因是“国军现行战斗序列单位复杂、松懈无力、指挥不便、协同尤难”。

上述几点无一不与部队编制直接相关。

11月,陈诚在致蒋介石的一份电报中又提到:部队编制“宜富有弹性”,应当“视任务与情况”,随时分解组合。他认为,很多时候师一级单位仍在独立承担作战任务,但由于配置被弱化后,无法单独遂行作战行动,以至于面临诸多困难。

有鉴于此,当年10月起,国军新的一轮整编又开始了。而此时,抗战即将进入最后一年。

1944年,中国最好的军队远在缅甸、印度和滇西地区。图为即将乘坐美军运输机回国的新22师。

1942年美军新闻单位拍摄的国军宣传资料照片,图中头戴德式钢盔的士兵与上尉当属于中央军最精锐的部队。

与上图相比,国军中相当数量的军队在抗战中大部分时间都是这样的装备与面貌。

值得一提的是,就在国军1942年开展卅一年制整编时,在华北的八路军同期也在进行自己的整编。

众所周知,作为中共领导下的一支抗日武装,八路军也是在国民革命军序列当中,在1937年组建时仅下辖3个师(115、120、129),每个师定员1.5万人。师以下辖2旅,每旅2团。

另外每个师还直辖一个独立团或教导团。所以,刚组建的八路军3个师有15个团,外加总部直属特务团,总共16个团。

129师师长刘伯承,他在抗战期间拥有国民革命军中将军衔。

不过,八路军的团并不是统一编制,相互之间员额差别很大。同一个师辖下也是有多有少。如129师385旅769团作为最初的标准团之一,全团2900余人;而1938年1月时新组建的385旅独立团全团仅有1200余人,而且武器也严重缺乏;同期,129师386旅下辖的771团则达到3853人。

771团团长徐深吉

随着部队的发展扩编,1940年时八路军已经拥有170余个团,但相互间员额差别很大。当年根据总部要求,要求各团整训后主力团2500—3000人,普通团(地方部队)1500人。

1941年后,日军开始对华北抗日根据地加强封锁和扫荡。各根据地面积不断缩小,部队也减员严重。八路军在本年度总兵力由约40万下降至30万左右。

为适应这种困难局面,八路军实行了精兵简政,缩减主力部队的方案。

日军对华北各抗日根据地的封锁,使得本就无法自给自足的武器装备在很多部队更多是靠作战缴获取得。

1942年1月,129师确立了全师各团实行甲、乙、丙3种编制:

甲种团:3营9连;

乙种团:2营6连;

丙种团:4连。

整编后的385旅769团为甲种团,全团1921人(比抗战初少1000人)。而乙种团全团约为1274人,丙种团约900人。

此后八路军各师和地方军区也大致以此进行整编,相互之间员额略有差别。

由此,八路军内部也出现了将甲种团称之为“大团”,丙种团为“小团的称呼。”

到1943年,甲种团的员额确定在2000—2500人之间。

特别指出的是丙种团(小团),为适应游击战取消了营一级建制,团直辖连,多则5个连,少则甚至仅3个连。不过,小团的连要比一般普通步兵连编制至少多1个排,所以小团的连又被称为“大连”。

1942年秋至第二年春,晋察冀军区的主力团全部缩编成小团,其主力部队共编成25个小团和25支区队。不过晋察冀军区的这次整编也并非严格依照此前标准进行,而是根据实际情况有所调整。

1944年夏开始,为适应战略需要,八路军开始将部分地方部队升级为主力,随之小团也扩编为大团,并且在扩编时也恢复其营一级建制。

到1945年8月时,晋察冀军区共有99个团,全部为标准团(大团)。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”