用八年时间,写尽一条河的过往

独家抢先看

在北京地铁1号线五棵松站轨道下3.67米的深处,一根内径约4米的巨大输水管道穿行而过。每天清晨出门前,人们拧开水龙头流出的每一滴水中,有70%都来自汉江。这条长江第一大支流跋涉1260公里而来,哺育着北方6000多万人口。

多年后,身居北京的袁凌偶然得知,原来自己又一次喝上了汉江水。在他出生的陕西安康,汉水穿城而过,那曾是他年少时泅渡冒险的处所。他亦记得初见汉水时的震撼,那宽度从未见过,“人不过是晾晒在大堤上的一片衣物”。2014年,南水北调中线开始通水,到今年是第八年。在水龙头流出的细流之前,有许多故事连同这根输水管道,一并埋在了3.67米的深处。

一段尚在自由流淌的汉江,云山苍茫,江水迅疾。不久将成为平静的库区。(拍摄:袁凌)

从《我的九十九次死亡》到《寂静的孩子》,在非虚构概念尚未流行时,袁凌就已经开始相关的创作。他关注发生在普通人身上的曲折故事,只是记录,不做解释,将人还原为“人”。这本《汉水的身世》也许并非是他笔下关注度最高的故事,却是他所奉行的这套准则一以贯之下的坚持。八年间,他陆续走访了汉江沿线的移民、纤夫、船工、渔夫和沿岸老街的居民,在物是人非的叙述中描摹个体的命运如何在时代的洪流间摆荡。

这些年,国内的非虚构写作也越发热闹,我们不时能看到许多直抵人心的故事,这些曾经是袁凌那一代特稿作者所希望看到的趋势——发现宏大叙事之外的“普通人”。但在喷涌的流量与关注背后,袁凌也在思考,围绕个体展开的叙事就是个体叙事吗?非虚构写作何时才能走出靠“题材”出圈的僵局?当个体的遭遇裹挟着时代的焦虑,我们还能够接受一个普通人的故事吗,无关社会学式的解剖与分析,只是将视线拉回个体的感受与诉说。

借新书出版的机会,我们采访了袁凌,从汉水八年走访的见闻聊起,延伸至他对当下非虚构写作的观察。在不确定性笼罩的今天,袁凌多次提到,“我也都接受了”,但在接受之外,他其实依然保留了一些最初的坚持,而这也许是他在面对不确定时依稀握着的那份确定感的来源之一。

采访快结束时,我正在收拾东西,抬头发现袁凌的眼神一直停留在桌上的那本样书上。也许是注意到我在看他,他小声问:“我能看一眼这本书吗?”我惊讶,连忙说当然可以,心想这原本也是“你的书”。他拿过书开始一页一页翻,苦笑着说,“自打写完,我都还没看到过纸质版”,一边调侃,没想到现在连样书的纸质都这么好。算算日子,本来今天就应该能拿到书了,“可能是物流耽搁了吧”,他安慰自己。

袁凌感慨,这两年自己的运气一直不好。去年一年几乎没出来什么东西,今年《记忆之城》出版时,正好赶上了上海疫情严重的那几个月,订单都发不了货。那本他经营了快20年的小说,到现在为止,豆瓣上只有40多个评分。人家觉得他是个写非虚构的,也拿不准他的虚构有多少分量,只能尽量把书往大家熟悉的“人”上靠,说这是本“自传体小说”。说到这,袁凌有些情绪激动,“这根本就不是我想表达的意思”。

和以往更多在非虚构平台上发作品不同,这两年他发表了一些短篇小说。你很少会在非虚构的平台上看到他的名字了,但如果有翻文学杂志的习惯,也许你们会在某一篇的署名角落偶遇。

《汉水的身世》,袁凌 著,中信·大方出版社,2022年10月。

这本“汉水的身世”是他时隔三年再度带着非虚构作品,出现在公众的视线中。“希望它的身世能好一些吧。”说话间,袁凌叹了口气。

翻到书中的图片,袁凌忍不住指着说,你看这张,他其实是个哑巴不会说话,那天蹲在悬崖边上的那一幕,当时我就觉得整个世界都突然安静了。还有这张,黑白照片看不出来这个水的颜色,我给你看我手机里的原图,水质真的很糟糕,你都无法想象怎么会是那种颜色。还有这里,当时我在路边闲逛,路过一个地摊,随手翻开了那本书,看到水泡过后在书页上留下的那道水渍时,一下子就觉得像是回到当年那个时刻。你看,这个就是“水娃子”,这就是我们说起的那个太公,后来也不知道他怎么样了……

袁凌不时询问:“开头那几个问题我都表达清楚了吗?刚开始时还有些拘谨,有没有我没说明白的?”

我回答说,清楚了,都很清楚。

袁凌,生于陕西平利,《新京报》2017年度致敬作家,腾讯书院2015年度非虚构作家等;出版作品《汉水的身世》《记忆之城》《生死课》《我的九十九次死亡》《青苔不会消失》《世界》《寂静的孩子》等。

用八年时间,写一条河的过往

新京报:不同于你此前的作品,《汉水的身世》不再是由一个个单篇构成的故事集,其中出现了一条贯穿全书的主线——汉江。最初是什么让你萌生了想要写一条河的想法?从2014年算起,到今年成书,前后经历了大概8年时间,为什么会持续了这么久?

袁凌:这个想法由来已久,我本身就是在汉水流域长大,其实一直都想为她写点什么。之前我有一篇长散文《洪水》,写的就是汉江,但当时只是一个小的随笔。后来,汉江又承担了南水北调的任务,这使她与中国和我个人的关系都更加重要起来,譬如说我虽然现在远离家乡身居北京,却和北方的6000万人一样在饮用汉江调来的水。大约在2014年8月下旬到9月上旬,南水北调中线输水工程马上要通水,汉水将要被输往北方,我赶在通水前去做了个采访。那篇长报道叫作《汉水的祈祷》,两万多字。

这两年我又远在北京喝到了母亲河汉江的水,这更让我觉得需要为它写这么一本书,回馈她的恩情。这么一条伟大深远的河流,涉及这么多方面的内容,需要这么长的时间去采访、理解和体会它,没有办法在短暂的时间内去了解一条河,即使是自己的母亲河。另外那几年,我的一部分精力在做《寂静的孩子》,穿插性地做汉水沿线的采访。由于没有长线的完整时间,采访是分主题和地域性的,比如这次去主要就围绕“移民”,下一段再去采环保有关的人,下一次再调查鱼类,当然也会有交叉;这一次去汉江下游,下一次去上游。

2020年新冠肺炎最严重的时候,湖北一带完全过不去,稍微放松后我又去采访。最后一次采访是在今年的2月,回访几个移民村,才最终完成。即便如此,八年时间,可能也还不够。

白河县卡子镇,被关闭的硫磺矿废水污染的河道。(拍摄:袁凌)

新京报:这部作品最让我印象深刻的是,你以写人的视角洞察了一条河的过往。千百年来,汉水以弱者的姿态维系了自身清白的质地,但其中的吊诡也在于,正是因为它的“清白”,而成了南水北调最优质的水源地。这其中透着对老庄哲学“无用之用”的省思,无用之用为大用吗?似乎也不尽然。且你在书中提到,如果说黄河流域传承的是儒家文明,那汉水沿岸就是道家的世界。从汉水的身世中,你怎么看其中的道家内涵?

袁凌:道家思想非常复杂,在汉代它曾经一度具有很高的地位,当时汉水其实地位也很高,与黄河并称,也处于中央王朝直接控制的地带,承担着长安、洛阳两京的漕运。而在以后的历史中,随着王朝东移,汉水逐渐边缘化,当它没有途径用世时,就会表现出归隐自守的一面,不像黄河那样屡次泛滥,不甘寂寞,也不像长江的地位逐次上升,由边缘而中心。

从这个角度而言,汉水确实相比于黄河、长江,有一种道家的气质在。且这一带的确道教兴盛,既是五斗米教兴起所在,也流经道教圣地武当山,我也在想为什么偏偏是这一带,这可能与它离中原的核心区比较远有关吧。

与其说汉水有一种“无用之用”的退隐感,倒不如说它其实是一种“无道则隐,有道则现”的士人风骨。你看孟浩然,他在古代又被称为“癯者”,“癯”本身有退隐的意思。但这种退隐,并不意味着它没有关怀,只不过因为屡试不被重用而已。如果说真有一个人能代表汉江的意蕴,那我想这个人就是孟浩然吧,他既想做一番事业,但实在不能实现时,也不会留恋,接受躬耕,保有一份清白。他和李白、杜甫都不是完全一样。

汉江上的采沙船。(拍摄:袁凌)

新京报:我粗略数了下,书中提到的有名有姓的多达70余人,称得上是一幅群像。相比于你此前所熟悉的单个人的短篇讲述,群像故事的呈现上会有哪些不同的考量?

袁凌:我以前写故事集比较多,一直也想寻求一个突破,某种意义上,这是一个契机。另外,汉水也确实不能那么写,它是一个整体的命运。不仅其中涉及很多人的故事,还有一些甚至是“非人”的,比如环保问题,“争水”问题,都没办法用短篇的形式去呈现,我确实困惑了很久要怎么去写。

具体写作时,我发现很难按顺序去写,就尝试先从故事性最强,也是我最有把握的部分先写,也就是“黄金水道的反光”。那部分写完后我才有了些信心,然后再掉过头来写移民,这部分的材料很扎实,而这两部分也是整本书的主体,实际上到最后才写了现在成书中的首尾这两部分。

新京报:在整个走访写作过程中,有让你觉得遗憾的地方吗?

袁凌:有一次,我去一个渔民小区采访,当时正听一个渔民讲他的经历,没想到一下子拥过来十几个人。我当时压力非常大,我也没有什么“身份”,很担心会有人冲出来把我的笔和本收走。人群一下子很嘈杂,你判断不了大家各自是什么“目的”,有人在讲自己的遭遇,还有一些人则在大声问“这个人是谁”,我当时极度紧张就走了。其实人群中有一个姑娘打小生活在船上,她起初讲了些自己的故事,很动人,但确实很遗憾(我)没听下去。后来我虽然几经辗转也联系到了她的父亲,但肯定没有当时她的讲述那么生动。类似的遗憾想想也还有不少。

黄金峡江边小路上,最后一位在世的“太公”楚建忠踽踽远去的背影。(拍摄:袁凌)

新京报:书中出现了许多的“最后一位”,从最后一位在世太公楚建忠,到最后一位渔人老杨,再到汉水的最后一条大鱼,连同最后一次鱼的记忆。这些读来都有种沉重感,你似乎放下了此前写作习惯中的克制,在这本书中不再吝啬流露自己的情感?

袁凌:确实,不过这里有一部分是题材的原因,像以前那些短篇,每个故事中主人公都有他(她)人生的轨迹,你加上自己的视角是不太合适的,我能做的只是记录,帮他们把那段经历讲出来。但对于整体的写作,有些东西无法不言自明,需要一些你的判断和视角,把一些东西传达出来,它甚至可能并不拥有完整的故事,只是一个场景。

另外,写“河”本身就容易想要动起来,你会希望它有那种奔腾澎湃的气势,你不自觉就会想要写出它的那种生命力。而且坦白讲,写的时候常常会很憋屈,就不自觉地会转换成笔尖的感情吧。你眼睁睁看到一条大江被分割成蜈蚣一样,它原本可是一条流动的江哎!它现在就像蜈蚣一样分出了无数条线路,它不再是一条河往下流了,是四边形,甚至说在和长江的关系上,已经失去了河流的伦理。

新京报:所以最开始的那篇文章,(它)被叫作“祈祷”。

袁凌:过往的已经无法改变,但至少留下一个姿势。

《晚钟》,米勒绘,56cm x 66cm,布面油画,1857-1859年,现藏于巴黎奥赛美术馆。

哪怕安顿和归乡,其实也是种资源

新京报:这本书也是你自《寂静的孩子》出版,三年后再度带着非虚构作品回归公众的视野。我们也借此机会,聊聊你的近况吧。这三年间,除了准备新书,你还在做什么?

袁凌:其实大部分时间里,我都在准备手头的这几本书。但同时,我也面临着很多不得不做的选择。一直到去年5月份之前,我其实都在西安。那时主要是想完成《寂静的孩子》收尾,同时主要的精力都放在《汉水的身世》上,另外,我也一直在修改年初的那本小说《记忆之城》,实际上那本书我断断续续写了快20年。我一直想两条腿走路,光写虚构,容易走向套路;而只写非虚构,又可能会慢慢忘记文学的本质,变成一种社会学式的写作。虽然这样的确比较麻烦,但我还是愿意这么去做。

又回到北京之后,你也不能光坐着写,也需要做些采访。我其实还在酝酿一个关于抑郁症的题材,下了很多的功夫,采了五六十个抑郁症患者和医生,但是一直也不知道该怎么去写。现在很多非虚构也开始有那种系列访谈式的写作,但我觉得那种呈现多少还是有些单薄……总体上,这几年我的生活轨迹大体就是采访和写作交叉,同时也写写小说吧。

新京报:你在很多次采访中都谈过对非虚构的看法,但很少听你说起,你读虚构作品的感受。

袁凌:中国的有些小说已经有点“自成一派”了。搞得很华美,但故事情节是不是成立的都很难说,一味地“无巧不成书”,“笼子金碧辉煌,但是你不知道里面到底有没有鸟”。环境和现实感,人文关怀,人物性格的塑造,这些文学传统中的东西在今天似乎已经被很多人丢弃了,很多人看小说都已经不会看了。我为什么一直在尝试跨文体写作,就是希望我的小说能够获得一些非虚构的质感,它的现场和细节是经得起推敲的,是可靠的、地道的叙述,它当然可以有虚构的东西,但是至少细节上是有表现力的。

《记忆之城》,袁凌 著,花城出版社,2022年3月。

新京报:其实我有些好奇的是,这个年龄做出回到西安的决定,听起来多少像是打算为后半生寻找一个安顿,为什么后来又选择回到了北京?

袁凌:我当时确实是这么想的,也想做一些积累,寻求一个妥协和平衡,但是现实没办法啊,它不由你的。我老婆辞职后想做媒体,西安那边没有合适的机会,后来又只好回北京。所以说我也慢慢看穿了,我曾经一直是一个很眷恋故土的人,但尤其是这两年,和故土的关联越来越少,我也慢慢习惯了背井离乡,不再寻求安顿,飘到哪里是哪里,能做点什么就做点什么。说实在的,虚岁已经50岁了,我也想通了,我不需要占有过多的资源,哪怕是安顿和归乡,它其实也是一种资源,如果占有不了,也不强求了。

新京报:这种转变是近两年才发生的吗?

袁凌:对,归乡一度是我前半生的执念。我记得很多年前做一次分享,有读者问我为什么总是在写乡土,我当时觉得这就是我的生活,我感觉没有把那笔账还完。自从《世界》出来后,我觉得我还清了,用了很大的心力写它,但这事说到底,其实并没有给我带来什么(苦笑),我觉得我可能也不欠(故土)什么了吧。再就是现实中,我的确也没有能耐把自己安顿下来,慢慢就接受这个事实了。后来,我发现我也越来越偏向于写边缘人。

黄金峡上游,渔民老杨在汉江上划着他的小船。腿脚有残疾的他,只有在船上才觉得自在。

新京报:说起“边缘人”,其实在之前为数不多的一次坦露中,你提到作为采访者,会不断路过任何一种生活,看上去总在延伸着生活的经验,但实际上自己的生活却是空心的,“甚至比不上一个从事实际职业的普通人”,这是另一种“边缘”吗?

袁凌:我一度还想过做警察,送快递之类的,有一个实实在在的生活经验,而不是总是在观察别人的生活。前几年,我甚至还想过参加司法考试,连书都买了,但也没结果。后来我发现,我自己可能就是这么个“边缘人”,去不停路过很多人的生活,这可能就是写作者的宿命吧。曾经这是个困扰,但这两年,我也接受了。

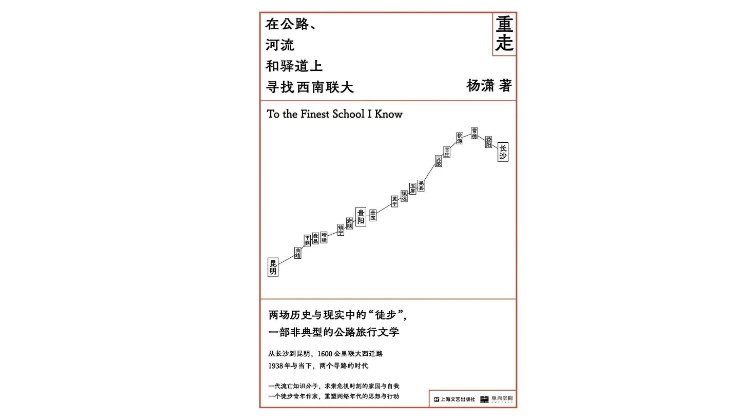

新京报:我注意到,去年杨潇的《重走》出版,记录了自己曾在41天中寻访西南联大的历程,而今年的这本《汉水的身世》,也可以看作是你沿汉水的溯源。非虚构写作者到了一定的阶段,都需要一段“出走”?

袁凌:写作者初期大多依托于某个平台,以单篇的文章为主,但慢慢地就会不太满足,觉得需要一种“项目式的写作”,也就是长篇非虚构。比如杨潇去写《重走》,通过一段行走,写西南联大这个“项目”。我从《寂静的孩子》开始,也是在做一种项目式的尝试。这对于自觉的写作者而言,几乎是一种必然的趋势,砖块垒得多了,总有一天会想能不能搭个房子。但实际上,完成这个的写作者其实并不多。

《重走》,杨潇著,单读/铸刻文化 | 上海文艺出版社,2021年5月。

坦白说,这是件不太容易的事情,但也是自然而然的事。一方面,平台能够提供一些保障,这会很大程度上减缓压力,但这也同时意味着平台对你是有要求的,需要在一定的时限内完成一定的工作量,这中间就存在一个矛盾,看你更看重什么。另外,自己采访会遇到很多困难,甚至有时候可以说是风险,你没有“身份”了,这也是需要克服的很大的心理障碍。再有,写大部头需要多方面的储备,如果一直在平台,可能有一些文字天赋,再加上一些勤奋就够了,但大部头就需要你有些过人之处。

新京报:项目式的写作,也意味着需要去承担一段时间内出不来“作品”的压力吧?

袁凌:其实,哪怕是有“作品”出来,也还是会有压力。从一本书开始走审校流程起,它的出版时间就已经不再是可预期的了,再加上这本书与读者见面后的那些不可抗力……我现在完全是靠“书”吃饭,有的时候,那种压力简直让人无法承受。说实在的,谁会不想踏实找个单位呢,我现在每个月得自己在手机上交社保,真挺麻烦又肉疼的。但是没有办法,有很多东西我也不愿意去写。

围绕个体展开的叙事,不一定就是个体叙事

新京报:对于非虚构写作在中国的发展,你一直有着较为主动的关怀与思考。

袁凌:现在国内的非虚构写作,类型化越来越严重,或是和时代的整体焦虑贴得很近,或是掺杂了悬疑的角色故事,故事的主人公大量是类似于心理医生、急诊科大夫或者刑警,很多平台已经不太能接受一个普通人的故事了。

在写作上,我一直有个立场,不写样本,不写典型,比如我写汉水,我就是要写它,写它的境遇和生命。中国现在大量的非虚构作品是在写样本,但这种问题是,你其实关心的并不是他们,只是说把他们作为一个社会学的研究对象,作为一个概念的论据。这些可以叫作非虚构写作,但不是非虚构文学的本质。

新京报:你提到了非虚构文学。在今年9月的一篇文章中,你就提出“非虚构文学”亟须面世,以区别于范围更广、且偏向于社会意义的“非虚构写作”。相比于后者,前者的边界更加明确,且意义主要收归文学本身,以写人为根本目的,并希冀以此为眼下非虚构“热热闹闹的僵局”破局。

然而,非虚构的文学性其实在今年上半年一度遭受过较大的质疑。今年3月云南空难的报道中,《MU5735航班上的人们》曾引发大量讨论,而焦点之一是公众对于作品中偏向文学性的描述部分看法不一。我明白你一直十分警惕与“热点”贴得太近,如今距离那场论争已经过去半年有余,也许是时候站在一段时间之外,重新回看当时的争议。你会怎么看那次讨论?

袁凌:哪怕是今天再去回看,我依然觉得那篇采访在操作上没有不当之处。我看了那篇报道,就是一些遇难者家属的回忆,只要没有编造,这里面没有任何伦理问题。遇难者家属中有些人想要宣泄,他们愿意接受采访;当然也会有人不愿意,拒绝就可以了,不能一概而论。现在的问题是,我们的新闻报道还面临着内部也在不断消解彼此交往的空间。

非虚构写作在中国走到今天,概念仍然是相当模糊的。什么是非虚构写作?我们其实没有形成一套所谓的理论,在这个模糊的概念下写作,都只能靠题材出圈。所以我觉得,非虚构文学的提法是很迫切的,要承认它是文学,这个不是说文学的技巧,而是首先要承认它是人学,是以人的生命为对象的,不是以社会学理论为对象的。我想先尝试把这个独立性建立起来,不然永远都是题材先行,社会学分析加上文学修辞,千篇一律都是这样的东西。

电影《三峡好人》剧照。

新京报:你在此前的采访中也曾多次谈到,自己一直不喜欢宏大叙事,恰恰是那些被边缘化的能够保留一些个性和真实。近年来,公共空间涌现了很多关于个体的故事,像是前不久的“二舅”(视频《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》引发有关“消费苦难”“美化苦难”“升华平凡”的争议)……可围绕个体展开的叙事,就是个体叙事吗?

袁凌:这个不一定。首先,“二舅”的叙事中值得肯定的是,它确实让公众看到了“二舅”这个人的一生,但其中有很多处确实刻意在往公共情绪上靠。实际写作中会有两种情况,一个就是故事的主人公的确就是一个新闻漩涡中的个体,写作者只是选了这个漩涡中的某一个人来写;还有一种是这个人其实不是漩涡中的人,他有他的偶然性和随机性,但是写作者力图把它往漩涡上靠。

我一直不太喜欢后者那种写法,你写一个人,他身上像是折射出了一个时代,无论发生在他身上的什么事,都巴不得结合既有经验的理解框架去给出一个解释。这看上去好像很有社会意义,但我总觉得他人生中的每一程,每一个节点中会遇到的事,都像是排好了,是不是有点太精确了?他没有他的主动性吗?他被塑造成了一个时代的切片和样本,这本质上难道不是另一种宏大叙事的产物吗?这就是为什么现在的非虚构池子里,会大量是题材式的写作,它追求另外一种宏大,能带来流量。

新京报:之前提到,你觉得这两年自己越来越倾向于写边缘群体了,边缘群体难道不也是一种题材吗?

袁凌:边缘群体是客观存在的一种现实,你也可以说它算是一种题材,但我不是把它当作题材来写,试图在一个人身上归纳出来这个群体的特征,我不是这么写。而且,它现在已经不是最热的时候了,比如当年“北漂”这些提法最热的时候,我是不愿意去写的,一写就会不自觉被卷入,当事人是在很极端的一种心理状态下,写作者也是如此,它都是速成下的一种宣泄,强化了一些的同时,也弱化了一些。现在“北漂”已经成了一种称呼,人们很自然就接受了,这时你再去写其中的个体的故事,才能还原为他(她)的故事。

电影《钢的琴》剧照。

新京报:最后一个问题,在你看来,非虚构写作,或者广义而言的深度报道,如果未来要在国内往更深处走,最需要的是什么?

袁凌:如果先抛开压力不谈,那就是,独立意识。

采写/申璐

编辑/青青子

校对/卢茜

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”