四十一年,我的朋友没等来他的死刑

独家抢先看

作者 / 蔡维忠

编辑 / 林子尧

五月的清早,天色未开,汤姆·司考维尔从家里出发,沿着加州24号公路驶向圣昆丁监狱。汤姆是退休语言学教授,七十六岁了,坐在身边的教友斯坦·莫纳是退休教师、诗人,上八十了。两人都是体面的白人。他们平生第一次探监,心里都有些紧张,却对即将到来的会面充满期盼。

一年前,患病多年的妻子撒手人寰,汤姆的世界空了一半。教友斯坦建议他做些新的尝试,与监狱里的死囚克里夫·佩里建立联系。斯坦的女婿杰是刑事律师,抽一定时间免费为囚犯服务,克里夫是他的客户。杰把克里夫介绍给岳父,因为克里夫在写诗,而斯坦是诗人。斯坦得知克里夫对神学感兴趣,便把克里夫介绍给汤姆,因为汤姆出身于宗教世家。数次书面通信后,他们终于要见面了。

汤姆把车开到监狱的停车场,然后排队。这时,女牧师卡西·韦伯赶到了。卡西是克里夫的宗教导师,常进监狱,对程序熟悉。卡西发现他们排错队了,把他们领到探视死囚的队,然后引他们登记。过安检时,绝大多数物品都不许携带,先寄存起来,只允许带车钥匙、驾照(作为身份证)和一些一美元的钞票(用来给囚犯买东西)。出了安检,进入探视大厅,见大厅里有二十来个四面用铁栏杆围起来的小笼子。

他们一眼看到离得最近的小笼子里有个身穿蓝色囚服的黑人,人高马大,比身高一米八的人还高出一头,戴着手铐。他就是克里夫。克里夫每次离开自己的小牢房,必须戴着手铐和脚链,到了目的地才解开;到院子里放风也是如此。加州七百多名罪恶深重的死囚都关在圣昆丁监狱,安全级别必须是最高的。克里夫在进入探视大厅前除去了脚链,手还铐着。

克里夫

隔着铁栏杆打过招呼,问过克里夫后,汤姆到墙边的售货机给克里夫买了一个桔子和一些草莓。探监时给囚犯买食物,相当于做客时给主人带礼物。这是改善伙食的好机会,因为平时囚犯的食物太难吃了。不过这是第一次见面,克里夫没点像汉堡那样份量大的食物。桔子也是不错的,他已经不记得上次吃桔子是什么时候了。三人进入后,小笼子就被锁上了。克里夫从一条栏杆缝里把手伸出去,让狱警帮他除去手铐。

汤姆和克里夫谈共同感兴趣的话题:克里夫的失眠,汤姆的外孙外孙女,旧金山四九人球队,当然还有神学。两人的神学观点并不完全一样。克里夫属于基本教义派,严格按照圣经经文来理解,经文说什么就是什么,汤姆则比较灵活理解。不过,这不妨碍汤姆对克里夫佩服。克里夫对于经文读得相当透澈,不时引一段来支持自己的论点。他讲起话来非常自信,不容反驳,也不易反驳。斯坦则和克里夫聊诗歌。克里夫带来自己的诗作,当场朗读一首,声情并茂。汤姆虽然平时对诗歌不怎么感兴趣,也被他感染。后来,斯坦把克里夫的诗作递交给在旧金山地区享有盛名的伊娜·库布里斯诗会。诗会批准克里夫成为会员;按照规则,所有入会者都必须到会当场朗读自己的诗歌,克里夫破例不必。克里夫的诗歌获得该会颁发的诗歌奖,并发表在其主办的半年刊诗歌选集上。

两个半小时的探视时间到了。斯塔和汤姆对第一次见面的感觉非常好。汤姆亲眼看到一个文化素养很高,口才极佳的罪犯,被他深深吸引。斯坦认为克里夫是好兄弟,他的故事应当写下来。

七年后的今天(2022年),轮到我把他的故事写下来。

是汤姆把我介绍给克里夫。汤姆和我认识,是因为我写散文《六个签名》,讲述他父母八十年前开始在中国行医的经历,和他们兄弟姐妹六人与中国的情缘。今年,汤姆和二哥卡尔来纽约长岛为大哥吉姆庆祝生日,并来我家小聚。汤姆得知我关注囚犯题材,便建议我和克里夫一起做个课题,让克里夫把自己的故事讲出来,有助于他舒缓抑郁症。我便和克里夫开始通信。

克里夫来信说,我是上帝引给他的人。我理解为冥冥之中早有定数,因为我们之间有个共同的朋友汤姆。而根据他给我的讲述,他的命运似乎早就注定。

克里夫于1969年出生于密苏里州圣路易斯。五岁时的一天晚上,邻居的狗吓着了他。第二天,他满脑子想着怎么报复,让狗经受他所经受的伤害和恐惧。他把一加仑蓝色染料泼在狗身上,然后用气枪朝狗的脸打了大约五十次,直到子弹打完。父亲大概记得这件事,后来克里夫被判死刑,父亲拒绝来探望他,只骂他是疯子。克里夫极有可能从小就心理不正常,只是没人给他做诊断。

他不记得有个完整的家,只记得七八岁时和父亲住过十几天,因而记得有个祖母,但不记得她的名字。至于父亲和别人生的孩子,他一个也不认识。十岁时,母亲带着他搬到加州洛杉矶。克里夫不习惯没有旧日伙伴的陌生地方,独自一人溜回圣路易斯,祖母和父亲不愿意收留他。

母亲吸毒,酗酒,卖淫,四十二岁时因肝硬化而离开人世。母亲养育他的时间不长,外婆也抚养过他,他主要在政府的管教下成长。他从没在一个地方待满过两年,辗转于收留所、安置所、少年营、青年营、青年管理局,这些地方相当于管教所加学校。十八岁时,他因为橄榄球打得好被一家本科大学录取,后因膝盖受伤,无法打球,奖学金被取消。也许那是一个改变人生轨道的机会,可惜错过了。此后,他两次进两年制的社区学院,因为违法离开第一家,因拖欠大学贷款离开第二家,没有完成学业。他也有亮点,学习成绩优良,为今后写作奠定了基础。

有个社工说:“克里夫,你从来没有在一个地方待足够长的时间,所以无法说是谁负责抚养了你。你是州政府养的孩子!”他给自己定位:“我不是一个正常的孩子,也没有正常的成长。”这个不正常的孩子年纪很小就加入黑帮,长大后贩毒,暴力攻击,持枪抢劫。

1995年7月,克里夫二十六岁,已结婚三年,在岳父手下做建筑工。他十几岁时就知道自己有心理问题,只是没有去诊断治疗。案发前的那个星期五,他觉得心理特别异常,便去约了下周三看心理咨询师。那个星期天,还没有到预约的时间,克里夫便犯了大罪。中午时他在一个朋友家喝酒,吸大麻,下午和朋友诺贝相约去挣外快——抢钱。晚上九点半,克里夫戴上手套,用头巾蒙着脸,手里揣着一把鲁格左轮手枪,和诺贝来到附近一家常光顾的酒铺。诺贝爬上柜台,将十六岁的店员萨米·纳瑟打到在地,萨米爬着从后门逃生。萨米的叔叔,店主沙伊·纳瑟从后面的房间冲出来,扑向克里夫。克里夫向他连开数枪,把他打死。

四天后,克里夫被抓起来,关在金斯县的牢房里。他看着一根长长的管子从墙上伸出来,心里想:“我可以把床单一端缠在脖子上,另一端缠在管子上,结束所有的痛苦!”这时候,他想起了上帝。克里夫前一年因持枪案件被关在金斯县的牢房里,卡塔长老前来邀请他参加一个神学项目,学了五个月,他便皈依了上帝。皈依上帝的人不可以犯罪,可他还是杀了人。如今,他想起了上帝。按照他天真的想法,上帝可以拯救他,帮他摆脱困境,把他弄出去。后来他才意识到,上帝解决问题的方式没那么简单,是让他受审,受囚禁,感受死神向他靠近,地狱里熊熊热火向他逼来。

在准备受审的日子里,卡塔长老又出现在他面前,说服他明白一个道理——他需要认罪忏悔。由于这个罪行如此重大,认罪的后果会使他与自由无缘,克里夫用了一年的时间,才在法庭上忏悔。他承认,杀死沙伊·纳瑟是对上帝和人类犯下了滔天大罪。

1996 年 7 月 26 日,克里夫脑子里永远无法抹掉的日子,他被送进圣昆丁监狱。他是自1978年加州恢复死刑后关进圣昆丁的第404个死囚。爱干净的克里夫一看牢房脏得一塌糊涂,没打扫干净就把他塞进来,眼泪禁不住流下来,心里充满绝望。可他是等待处决的人,谁会在乎他的牢房干净不干净呢?

圣昆丁监狱的死囚单元

来到监狱还不到一个月,一场预演发生了。这是自加州恢复死刑后的第二次处决。狱友汤姆·汤普森要面对死神。这也是克里夫终有一天也要面对的。那天晚上,他没心思看电视,也睡不着,便打开收音机,希望听到州长在最后一分钟出面阻止死刑。新闻却说,汤姆·汤普森已被注射了药物,停止了呼吸。克里夫又流下了眼泪,默默祈祷。他想:“这台杀戮机器要持续多久?”

第二天清早,即处决五个半小时后,死囚们像往常一样从牢房里走到院子里来,享受一天中仅有的三小时放风,一切如常。他们照常举重,打篮球,打多米诺骨牌,只字不提汤姆·汤普森,仿佛什么事都没有发生。克里夫很震惊,很生气,对着院子大叫:

“你们到底怎么了?昨晚有人被杀了,你们表现得就像他不存在一样!”

“没人在乎!他们只是杀死一只小鼠。”旁边有人告诉他。

“昨晚有人死了,今天人们照样走动,就像他从未存在过一样!” 克里夫重复一遍。

“对我们来说,他没有存在过。我们得活下去,不能让处决妨碍我们活下去!”

克里夫无语了,只在心里默默地念叨:“该死的,悲伤在哪里?哀悼在哪里?没有人流一滴眼泪,没有悼念活动,什么都没有!”

克里夫所经历的,对他是超现实的冲击。可是,这是现实,圣昆丁监狱就是执行死刑的地方。有一部分死囚声称无辜,还在折腾着上诉,胜诉的希望很渺茫;还有一部分希望尽快被处决,了却此生;剩下的在等死,即使不被处决也会老死于此。这是一个令人绝望的地方,死囚们心冷如铁,似乎不该强求他们。狱警们面对一个个罪大恶极的囚犯,想着怎么防止他们闹事,要求他们施以同情,似乎有点强人所难。也许只有像克里夫这样刚进来的人才会带着外面的温情,流下眼泪,尽管他在一年前冷酷地夺走一个无辜人的生命。

我问克里夫是不是会想起受害人。他告诉我:“我让自己每天都在想受害人,不允许自己忘记他!”

有一次,律师无意中把案发现场的一张照片寄给克里夫,让克里夫看到了他终生难忘的场面——沙伊·纳瑟痛苦地躺在酒铺地板上,腹部有三个弹孔,还没断气。那场面由他造成,当时他只顾逃跑没仔细看,如今在画面中看得清清楚楚。克里夫一直收藏着那张照片。每当他开始为自己的遭遇感到难过时,都会拿出照片,提醒自己,是他夺走了他人的生命,他犯的罪给一个八个小孩的家庭造成永远无法弥补的伤害。

克里夫在监狱里因患抑郁症而参加心理治疗,看到参加者大多不认真对待,便把照片带去给他们看。他说:“如果我来这里寻求帮助但不认真对待,便是亵渎上帝,就像扇了沙伊·纳瑟一记耳光,他死得没有任何意义!”不知道这话在其他囚犯心中引起什么反应,医生认为他认真对待治疗。

沙伊·纳瑟只活了四十七岁,他有个妻子,八个孩子,远在也门,克里夫很想知道他们现在过得如何。他请律师去找沙伊的侄子萨米,问他是否愿意来监狱听他忏悔,萨米不愿意。克里夫明白,很多受害人的家人不愿意面对罪犯,只是希望罪犯腐烂在监狱,直至老死,不再出现。如果他们知道克里夫还能写诗,发表,得奖,说不定会觉得不公平。

克里夫不愿意腐烂下去。他知道别人那无法抹去的怨恨是因他而生,但他不能永远生活在怨恨的阴影下。他今年五十三岁,说不定可以活到八九十岁,不能就这样浑浑噩噩活下去。

这些年来,监狱又陆续处决了十一个死囚,每一个处决都提醒克里夫,他可能是下一个。不过,在恢复死刑后的四十几年中,虽然死囚不断被关进来,人数增加到七百多,却只有十三个人被处决。那台杀戮机器慢慢运转,到了2006最后一个处决后,停下了。州长搁置处决,不再执行。加州人心在变,如果举行公投,死刑很可能就被废除了。

克里夫大几率不会被处决了,死亡的危险来自自身。他经常陷入绝望,想结束自己的生命。

他写信给我:“老实说,我没想到会在监狱里坚持这么久!我过去常常想自杀,尽管每天都在学习圣经,仍然无法摆脱结束生命的想法。给别人造成的伤害让我陷于痛苦中,太过痛苦。我总觉得自己足够聪明,不会结束自己的生命。但是,我没有意识到困扰我一生的精神疾病有多严重。”

杀人这种事,常常处于医学和法律之间纠缠不清的地带。正常人需要非常强烈的理由才会杀人,非正常人的理由就是人不正常。圣昆丁监狱的死囚有大半精神不正常,因此也配备有最好的精神疾病设施。克里夫接受治疗后,开始明白自己得了躁郁症,时而亢奋,时而抑郁。什么时候开始的,无从知道。也许吸毒的母亲种下了孽,也许小时候用气枪打狗是症状,也许杀人前如果看了心理咨询师可以避免一场悲剧,也许律师用另外一种策略辩护,他会被送去强制治疗,而不是判死刑。他陷进另一座监狱,没人来囚禁他,他却无力掌控。他在心魔的监狱里。

所幸在牧师的引导下,克里夫已洗心革面,向暴力和毒品告别。在医生的治疗下,他的症状限制在可控的范围内,不再想自杀。遇到他认为是不公的对待时偶尔会发怒,但他只动口,不动手。躁郁症却是无法根除。

七年多来,汤姆几乎每天和克里夫通电话,每次根据监狱的规定限定十五分钟。他们聊各种话题:克里夫被狱警拒绝,没得到一份照顾老病囚犯的工作;看了新的心理医生迪克森;在狱中教圣经;考虑是追求文学还是神学还是两者都不放弃;送贺卡庆祝卡西的七十岁生日。更多的时候,克里夫困在燥郁症中,汤姆想帮他解脱病魔,获得自由。

于是,汤姆对于监狱里发生的一些事情了如指掌。其中一件是克里夫和死囚们躲着狱警玩起了“钓鱼”的游戏。

“钓鱼”绳是一条由从旧内衣抽出的毛线缠绕织成的绳子,末端绑着空牙膏管以增加重量。绳子从楼上小牢房的铁栏杆缝隙间扔出来,扔到走道外的空间,垂到楼下。楼下的克里夫用“棍子”把绳子拉到自己的小牢房。“棍子”用纸筒沾粘而成,末端有个回形针做的钩。他把糖棒(candy bar)系到绳上,让上面的囚犯提上去。

这是克里夫趁狱警上厕所的机会和其他囚犯在传送糖棒。以上的操作是上下楼传递。同层传递则是将系在 “钓鱼”绳上的糖棒从一间小牢房前拨拉到另一间小牢房前。邻近的小牢房之间,也可以把糖棒塞到铁栏杆外,隔壁的囚犯取走,并用同样的方法传给其隔壁的囚犯。

克里夫所在的单元有四层,每层有五十四个小牢房,每个小牢房住一个死囚,总共关着大约两百个死囚。克里夫住在第一层最左边。整个单元的死囚们,扣掉几个不愿参与的,互相配合,可以把糖棒从第一层最左边传递到第四层最右边。

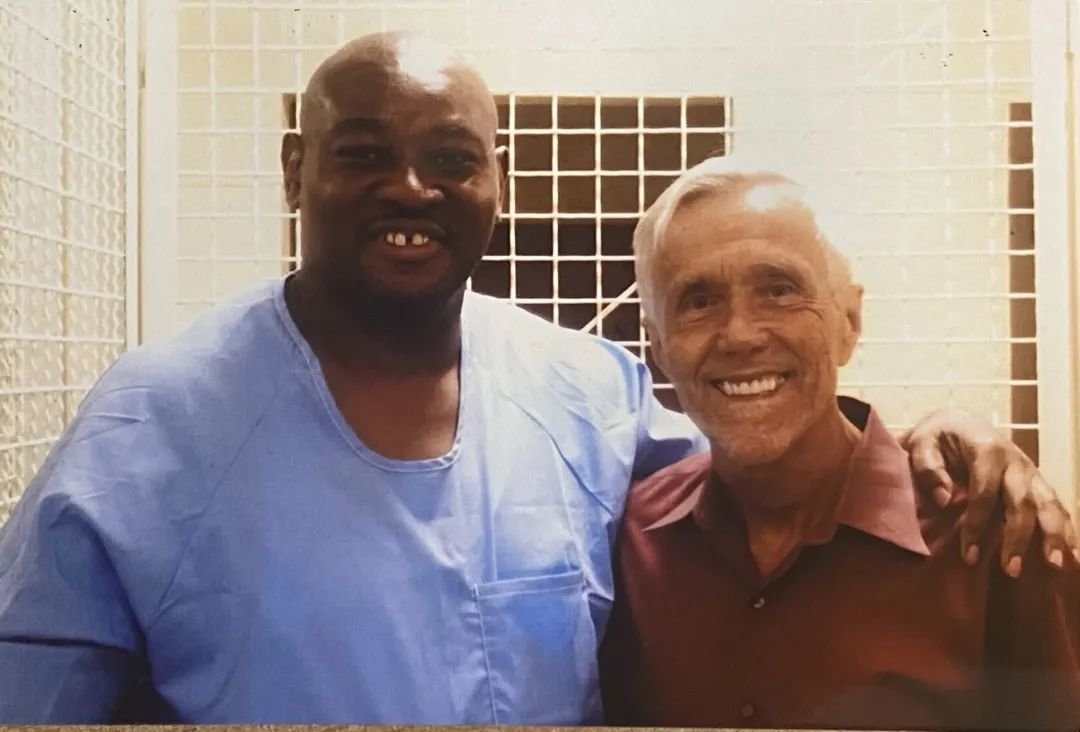

克里夫和汤姆

克里夫在监狱里做生意,经销紧俏的糖棒。囚犯可以在监狱里买到种类有限的糖棒,但克里夫从外面邮购监狱里买不到的,深受囚犯们喜爱的糖棒,比如在美国很流行的好时(Hershey)巧克力棒,然后卖给狱友。

他们所用的货币是邮票。囚犯们不许持有钞票,他们在狱中做事挣钱,或收到外面亲友寄来钱,得存在监狱的账户里,只用于购买监狱里的东西。邮票便成了其他用途的地下钞票。克里夫从小牢房里传出糖棒,放风时在院子里收回邮票。

死囚们之间有不成文的规矩,不可截留属于别人的糖棒。如果为有人敢干,便是犯了众怒,从此便没有参与的资格,还要受到报复。传递糖棒得逃过狱警的监视,否则糖棒和传递工具会被没收。通常是几个人配合,有人负责放风,等狱警上厕所或不注意时,发出信号,克里夫和狱友在几分钟内完成传递。囚犯在如此绝境中设计并执行这一套商品传递系统,创造力令人叹为观止!克里夫则成为富有的死囚。

狱警并不用心来管这种小事。克里夫每年收到两千多支糖棒,重量大约两百五十磅,如果他一个人全吃了,恐怕早就活不成了。他们原可以查到,并知道这些糖棒有了去路。但监狱里有更严重的事情。死囚们之间的纠纷有时恶化到捅刀子的地步,克里夫入狱后就发生了好几起。还有,许多死囚沾上毒瘾,毒品杀人多于处决,克里夫入狱后就发生过十几起。管管刀子是怎么到囚犯手里的,毒品是怎么泛滥的,才是狱警们要管的要事。糖棒会让人血糖上升,加重糖尿病,不是好东西,但有好处,就是让死囚们获得一些乐趣。他们很难获得其他乐趣。死囚们高兴了,狱警们也就不头疼了。

基于这个原因,汤姆帮克里夫做生意,没有心理负担。只是对于升高血糖这个副作用,心里有些内疚。

克里夫在监狱里做生意,没有汤姆在外面配合不行。克里夫卖出糖棒,收到邮票,把邮票寄给汤姆,每次寄八百一千枚。汤姆通过纽约一家专门经营邮票的公司把邮票换成美元,用所得美元邮购糖棒,寄给克里夫。其余的钱用于给克里夫购买其他商品,或赠送他人。

汤姆之所以愿意帮助克里夫做生意,主要是为了让克里夫获得成就感。克里夫做起事来,人处于正常状态,或者比较亢奋;他不想做事时,便是陷入抑郁。汤姆不希望克里夫一直困在心魔的监狱里。

今年9月9日,汤姆又一次和克里夫坐在探视大厅的小笼子里。这是汤姆七年来第十三次探监,也是将近三年来因新冠疫情中断探视后的第一次。如果忘记监狱,他们像是在咖啡馆聊天的老朋友。他们之间肤色的差别,教养的差别,学者和杀人犯的差别,都不存在了。从逆境中过来的克里夫,聪明,博学,有创造力,令人汤姆觉得惊奇。汤姆愿意和这样的人做朋友。克里夫曾经交过一些监狱外的朋友,后来都逐渐走散了,汤姆承诺要做一个永远的朋友。

探监的机会有限,他们平时只能通电话。七年来每天通话,除非在特殊情况下,如克里夫感染新冠病毒,在医院了躺了八天,捡回一条命,如汤姆一年前因腿伤感染葡萄球菌,差点丧命,治疗加疗养五星期,他们不得不暂时中断联系。

汤姆想帮助克里夫过上有尊严的生活,就如医生帮助他治疗心理疾病、精神疾病、失眠症、糖尿病,如牧师帮他面对上帝的怒火,求得宽恕。这些职业人都不把他当成恶人,汤姆也不把他当成恶人,只以朋友的身份帮助他。我以为汤姆是出于教徒的情怀,特别是他们的相识起因于对神学的兴趣,汤姆说不是。教会的牧师曾请汤姆讲讲作为基督教徒如何拯救失足者,他没答应。他觉得与克里夫的关系是私人友情,与教堂和教徒身份没有太大关系。

我问汤姆,和杀人犯做朋友,心里没有个坎吗?

汤姆说,克里夫生长于那样的家庭和环境,几乎注定不会有好结果;他犯罪时不知道什么叫犯罪,毕竟,人不会无缘无故杀人;他现在已脱骨换胎,本质上是好人;和好人做朋友,没有心理负担。

问题是,克里夫陷在另一座监狱里,不能自拔。进入狂躁期,他会有灵感,写诗,或者积极做事。他要汤姆帮他买东西,或者帮狱友转钱。这些事看似正常,但克里夫会一下子要求办两三件事,急不可待,所以汤姆认为那是狂躁的表现。更为严重的是,抑郁是他的常态。

克里夫抑郁时常抱怨失眠。小牢房太热,或太冷,风扇太响,其他囚犯太吵,狱警来得太早,都影响他睡觉。他醒来爱看表:半夜醒来,一看是一点十七分;迷糊过去又醒来,再看是五点;吃过早饭后困得很,又想睡。汤姆建议他醒来不要看表,他改不了习惯,建议他戴上耳机,他说生怕晚上监狱里有什么重要宣布。也许,克里夫只需要诉说。据说,许多心理医生的治疗方法就是倾听。

汤姆有时候转换话题,谈两人都喜欢的体育运动,篮球,橄榄球,四十九人队,借以分散克里夫的负面情绪。有时,他们角色转换,汤姆讲养育外孙外孙女遇到的困难,克里夫会给他提建议。他们之间不是单向的友情。

汤姆六十几岁时,提前从旧金山州立大学语言学教授职位上退休,照顾患绝症的妻子多年,直到她去世。那期间,女婿自杀,女儿无法承受而失踪,留下四岁的女孩和一岁半的男孩,即将成为政府收养的孩子。汤姆把外孙和外孙女收养起来,当起了法律上监护人,实际上的父母。这个责任一直延续到今年外孙成人,当上水手,这时汤姆已经八十三岁了。

汤姆曾和二哥卡尔谈论生命的意义何在。二哥说:“只有为他人服务,人生才有意义。”汤姆原以为一生写过许多学术著作和论文,便是意义,但这些都成了过去。抚养两个孤儿增添了新的生命意义,帮助克里夫也增添了新的意义。

汤姆告诉我:“我们每个人从某种意义上讲都是囚徒,需要解放。有人囚禁于躯体,有人囚禁于财富,无法做自己想做的事,都是囚徒。不能把我看作受过良好教育,头脑清醒,做事正确,遵纪守法的好人,把克里夫看作反面,其实我们都受囚禁。我们两人之间是平等的朋友关系。”

这样看来,汤姆在帮助克里夫获得某种自由时,自己也获得某种自由。

目前镜相栏目除定期发布的主题征稿活动外,也长期接受投稿。关于稿件,可以是大时代的小人物,有群像意义的个体故事,反映社会现象和社会症候的非虚构作品等。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”