又一国家级都市圈获批的“青岛启示”

独家抢先看

都市圈、城市群,是未来一段时间中国发展最大的“结构性潜能”,已成为一个普遍共识。

日前,在杭州市十四届人大常委会第十三次会议上,杭州市人民政府作了《中期评估报告》。其中,明确提到“杭州都市圈规划获得国家批复,都市圈向心力不断凝聚” 。

这意味着,国家级都市圈再度扩容。

它山之石,可以攻玉,杭州都市圈的获批又将为正奋力跻身“国家级”都市圈的青岛,带来怎样的发展启示?

杭州都市圈获批

都市圈时代,已经到来。

自2021年开始,国家发改委先后批复了南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆和武汉共7个国家级都市圈,并在其官方网站发布了批复这些都市圈的消息。

今 年年初,沈阳有关领导在央视节目上表示,沈阳都市圈正式获批,成为全国第九个国家级都市圈,也是东北第一个国家级都市圈。

但在此之前已知的国家级都市圈只有7个, 这意味着,在沈阳都市圈之前,至少还有一个国家级都市圈获批 。

如今,杭州成为继沈阳之后又一个“非正式官宣”的国家级都市圈。

因为此次杭州都市圈获批的消息是在《中期评估报告》中罗列出来的,国家发改委以及浙江、杭州的有关部门尚未发布正式文件。

因此,杭州究竟是第八个还是第十个国家级都市圈未揭晓。

不过,梳理此前各个官方消息,可以发现杭州都市圈获批早有眉目。

今年年初浙江两会期间,当时有消息称杭州都市圈“将于近期”获批。

此后的6月5日,杭州市政府常务会议审议《杭州都市圈发展规划》,会议指出,要锚定五年目标,推动九个方面一体化进程,形成指标、任务、重大项目三张清单,力争第一年形成一批有影响力的标志性成果。

由于迄今还没有公布具体的批复以及规划信息,杭州都市圈的范围还不得而知。

往回追溯,杭州都市圈于2007年启动建设,最初包含杭州、嘉兴、湖州、绍兴4市。

但是根据之前浙江省发布的《杭州都市圈发展规划(2020-2035年)》来看,杭州都市圈包括浙江省杭州市、湖州市、嘉兴市、绍兴市、衢州市和安徽省黄山市六市全域。

如果按照这个规划,杭州都市圈的面积将达到惊人的5.32万平方公里,这显然不太可能。

因为2022年9月国家发改委曾发文明确强调: 都市圈形成的重要特征是城市间有密切的人员往来和经济联系,基本范围是1小时通勤圈 。从地方已印发的发展规划来看,都市圈范围大多是2万多平方公里。

与此同时,文中还提出各地在确定都市圈范围时要坚持实事求是的原则,顺应产业升级、人口流动和空间演进趋势,做到集约高效发展,防止盲目扩张规模。

目前除了重庆都市圈和武汉都市圈面积超过了3万平方公里,其余均在2万平方公里左右,这就意味着杭州都市圈的范围预计也不会达到5万平方公里,最有可能将回归到最初四市的范围,这与其他获批都市圈规划面积大体一致。

话说回来,为何那么多城市在排队,这次入围的是杭州呢?

为何是杭州?

其实,无论在哪方面,杭州都有一定的自身实力。

从经济这一指标来看,杭州今年上半年超过武汉,位居GDP前十强城市第八名。

在资金总量上,杭州的优势更加明显,仅次于北上广深,2022年达到69592亿元,而武汉为35754亿元,杭州几乎是武汉的2倍。

人口方面,2022年杭州常住人口达到1237.6万人,增加17.2万人,增量位居全国第二。城区人口接近900万,是特大城市之一。无论是常住人口,还是城区人口,杭州在长三角都仅次于上海,位居第二。另外,杭州消费实力也很强劲,2022年人均年消费位居全国首位。

除了实力外, 最重要的是持之以恒的努力 。

上文中提到,杭州都市圈早在2007年就已经启动建设,起步于2007年的杭州都市圈是长三角五大都市圈之一,也是全国首个以都市圈经济转型升级的综合改革试点。

至今,杭州都市圈发展已经超过了15年。是后来加入了黄山,才形成了一个跨省都市圈。

而在这期间,杭州都市圈实现了规划共绘、设施共建、产业共兴、品牌共树、市场共拓、环境共保、人才共享,并拥有规划、交通、产业、环保等15个专委会。

就拿最初所划的四市来说,杭嘉湖绍四市产业协同程度相当高,嘉兴的海宁、桐乡,绍兴的柯桥、诸暨等都与杭州产业联系紧密。

比如,毗邻杭州下沙经开区的海宁高新区有70%的企业是由杭州迁入,包括娃哈哈、西子重工等杭企;德清有约四分之一的高新技术企业、30%以上的高端人才、60%以上的科技成果转化中心来自杭州。

毫无疑问,都市圈最重要的就是连通和协同,而其本质是产业的协同, 在此过程中,需要打破行政、交通,甚至生态等一系列障碍,最终实现基于产业分工、高效运转的都市圈结构。

综合来看,要想获批,非一蹴而就,需要久久为功,更需要每一项抓实,缺一不可。

对于正在努力的青岛而言,还是要做好基本功,能够有更多实的行动、质的提升。

争取“下一个”

青岛都市圈还有多远?

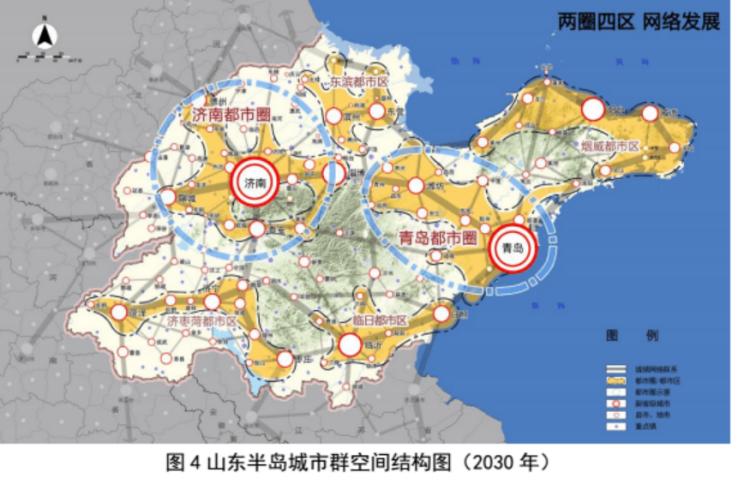

2017年初,山东省政府印发《山东半岛城市群发展规划(2016-2030年)》,明确青岛都市圈由青岛、潍坊2市和烟台市莱阳市、海阳市构成。

在此基础上,2021年6月发布的《青岛市新型城镇化规划(2021—2035年)》则将青岛都市圈进行了扩容升级,增加了日照市,提出促进青岛、潍坊、日照和烟台海阳、莱阳等率先同城化发展,推动改革开放先行先试,建设经济发达、生态优良、生活幸福的现代化都市圈。

值得一提的是,这个升级版“青岛都市圈”仅停留在自身规划层面,并未得到山东省级层面乃至国家的支持。

2022年5月在答复网友提问时,青岛发改委透露称,根据国家和省工作部署,青岛已经起草并上报了青岛都市圈发展规划,初步考虑已将莱州、日照纳入青岛都市圈范围,并积极争取国家和山东省的支持。

今年1月3日,在发布的《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年)》中明确提出了“深入实施胶东经济圈发展规划,出台青岛都市圈发展规划,推进青潍日同城化和烟威同城化发展”。

十天后,2023年山东省政府报告中再次提出,争取青岛都市圈发展规划获批。与此同时,“实施青岛都市圈发展规划”也被写入了青岛2023年政府工作报告中。

不管是省级层面还是青岛自身,对于青岛都市圈的获批,均一直在积极推进。

虽有积极主动性,但更重要的是打铁还需自身硬。

对比来看,就目前而言,晋升国家级,青岛都市圈拥有比较明显的优势,亦有存在的短板。

青岛都市圈位于经济大省山东的核心区域,对外开放前沿,多项国家战略叠加,总体实力位列全国都市圈上游水平,圈内城市地理空间相接,文化相亲,产业发展相融,具备一体化、同城化发展的良好基础。

但目前来看各城市在交通连通便捷程度、产业协作谋取更大发展等方面仍然缺少联动样板。

根据国家定位,都市圈的重要特征是城市间有密切的人员往来和经济联系,基本范围是1小时通勤圈。

以青岛至日照为例,从位于青岛主城区的青岛站出发,乘坐火车前往日照需要围着胶州湾绕行大半个青岛,最短用时也要1个半小时左右。

总而言之,都市圈非越大越好,谋发展不仅要把自己的“内功”练好,更重要的还是要加快打破与周边城市之间的壁垒,推进产业协同融合,做好联动文章。